学院ダイアリー

2024.10.07

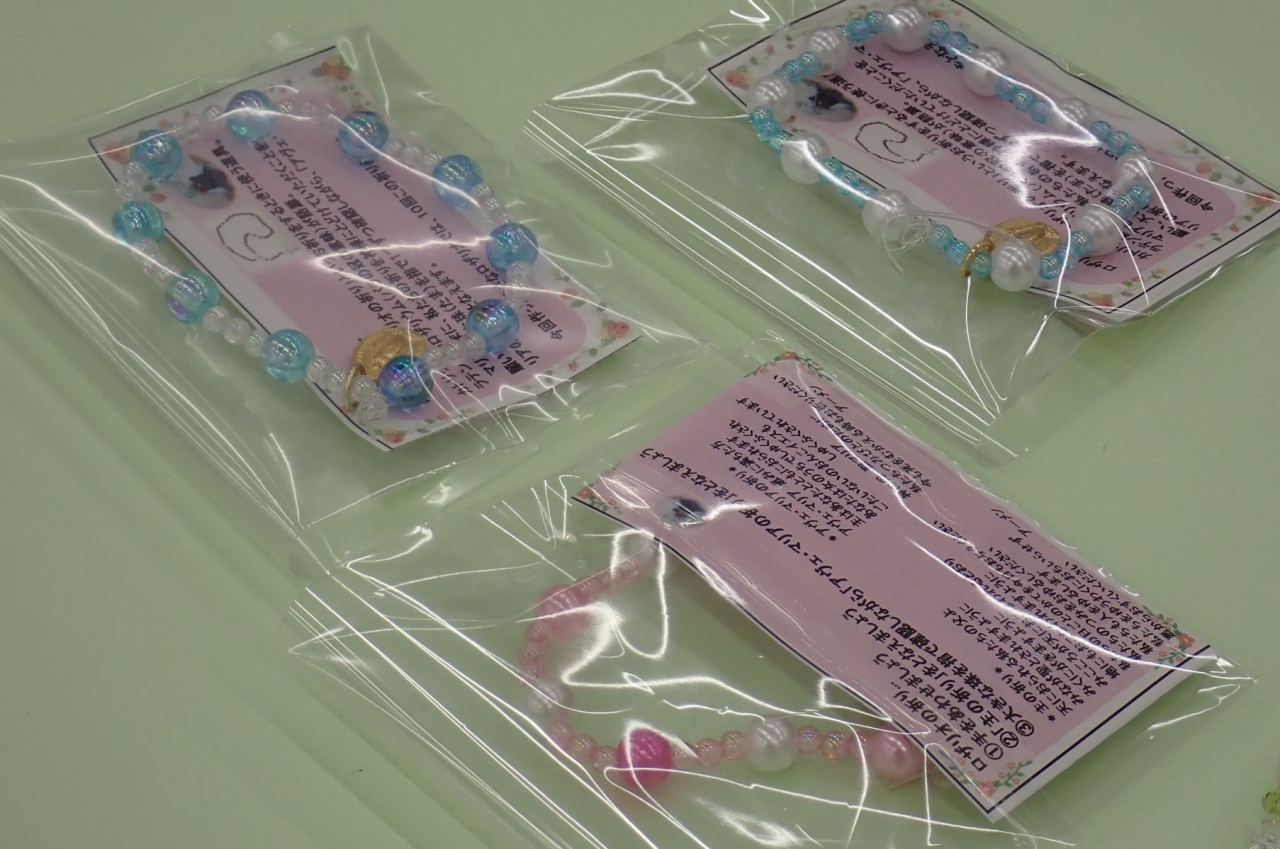

国際交流フェア in すその

10月6日(日)、裾野市海外友好協会主催「国際交流フェア in すその」が裾野市民文化センターで行われました。フラメンコ・インド舞踊・スリランカ舞踊・ペルーの踊り・太極拳・キューバパーカッションなど各種ステージパフォーマンスの他、日本の振袖やインドのサリーの着付け体験・ブーメラン作り・二胡演奏などの体験コーナー、各国の展示・販売コーナー、フードトラックでの各国料理の販売などがありました。本校からも、「Dear World」(国際交流促進を目的とした生徒の自主団体)の生徒が参加し、「不二農園の和紅茶の試飲・販売」「Handmade Candy Rayの販売」「不二聖心の押し花を使った『しおり作り』のワークショップ」などを行いました。様々な国の文化に触れ、色々な方と交流する楽しい1日となりました。

2024.10.04

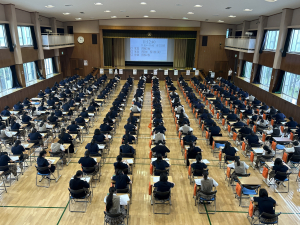

薬学講座・前期終業式

本日10月4日(金)の午前に前期期末試験が終了し、午後には薬学講座・前期終業式が行われました。薬学講座では薬剤師の先生から、「自分の健康は自分で管理することが最も大切」ということを最初に伝えられました。その後、誤った使用方法による市販薬の副作用やオーバードーズの悪影響、大麻などの違法薬物による依存性の恐ろしさなどを事細かに説明してくださいました。

前期終業式では校長シスター大原から、ローマで夏休み期間に行われたの聖心会の研修でのお話しをメインに、「自分自身の未来だけでなく、世界中の未来を考えて欲しい」と話されていました。前期の自身の活動を振り返り、後期のより良い学びに繋げていきましょう。

2024.09.28

体験学習発表会

生徒たちの留学体験、体験学習の発表会が行われました。

夏休みは、ソウル聖心と共催しているExchange Program in Korea、台湾聖心主催の台湾体験学習、姉妹校で社会課題を検討するSOFISワークショップに高校生が参加しています。また、本校では、姉妹校の長期留学、短期留学のほかに、個人で留学先、留学時期を決められる長期留学、ターム留学も可能です。中学3年生から高校3年生まで、さまざまな体験をした生徒たちが、留学を通して学んだことを熱く伝えてくれました。

2024.09.26

Sr.キャロリン オズィック 来校

9月26日(木)の朝、聖心会アメリカ・カナダ管区からシスターキャロリン・オズィックをお迎えし、不二聖心の守護聖人St. Rose Philippine Duscheneについて英語で講話を伺いました。パワーポイントを使いながらわかりやすくお話くださったので、通訳はありませんでしたが中学生も理解できたようです。優れた神学者のシスターはSt. Rose Philippine Duscheneがアメリカ大陸に最初に創立したセントチャールズの聖心の卒業生です。ヨーロッパからアメリカへと聖心を広げたSt. Rose Philippine Duschene。彼女の御絵には、世界地図が描かれることが多いです。「地図を広げてみた時、あなたは今、どこの国に行きたいですか?それはなぜですか?」シスターは最後にこの問いかけを残されました。

2024.09.20

高1 English Frontier

9月17日から3日間、高校1年生はEnglish Frontierに臨みました。外部からネイティブの英語講師にお越しいただき、日本を宣伝する広告【COOL JAPAN】の作成、ディベート、フードロス削減レシピの作成などのさまざまな英語プログラムに取り組みました。英語漬けの3日間を過ごしましたが、工夫されたアクティビティも盛り込んでいただき、楽しみながら英語を学ぶことができたようです。クロージングセレモニーでは笑顔で修了証をいただきました。

2024.09.19

フランス「ルーツへの旅」最終日

ルーツへの旅は最終日。オルセー美術館を見学し、創立者の生前、19世紀の芸術に触れました。

最後に東アジアへの布教活動を目的としているパリミッション(外国宣教会)を訪問し、神父様などにご案内いただきました。生徒たちの多くが、中3長崎祈りの会でド・ロ神父記念館を訪 問していますが、ド・ロ神父様もここパリミッションから日本に派遣されています。教会では6日間を振り返り、お祈りをして終わりました。

問していますが、ド・ロ神父様もここパリミッションから日本に派遣されています。教会では6日間を振り返り、お祈りをして終わりました。

コロナ後、学年としての「ルーツへの旅」は5年ぶりでしたが、生徒の訪問に際し、各地で多くの方が生徒の訪問を喜び、温かくお迎えくださったことに感謝いたします。創立者の足跡をたどり、創立者の精神をどう生きるのか、託されたメッセージを受け留め、お恵みを生かすことができますように。

《学院Facebook》 《学院Instagram》

2024.09.18

フランス「ルーツへの旅」5日目

午前中はUNESCOを訪問。エントランスから様々なバックグラウンドを持つ方々が集う様子を目の当たりにして、新鮮な光景でした。実際に国際会議が行われるホールでUNESCOスタッフの方からのプレゼンテーション、質疑応答やディスカッションなどのプログラムに参加しました。Global citizenとして、どのようにキャリアを形成するべきか真剣に考える良い機会になりました。UNESCOに携わる日本人スタッフや日本政府関係の方からもお話も聞かせて頂き、日本が直面する問題についても見識を深めることができました。

午後はソルボンヌ・ヌーベル大学を訪れ、大学の先生方によるキャンパスツアー、フランスの大学事情の話をうかがいました。日本とフランスの教育システムの違いなどについても理解を深めることができました。

セーヌ川クルーズでは、パリとジョワニーを行き来したソフィーを思い浮かべました。セーヌ川から見えるパリの街並みは当時とは大きく異なりますが、優雅なひと時となりました。

パリで過ごす最後の夜、今年5月までユネスコ本部を勤務され、「ルーツへの旅」で生徒たちを迎えてくださっていた聖心の卒業生が来てくださいました。「聖心の生徒は、自分一人がHappyであってはいけない、幸せを世界の誰かに分けていきたいと考え、行動に移していくことを知っている」とメッセージをいただき、心を動かされた生徒も多くいました。

2024.09.17

フランス「ルーツへの旅」4日目

創立者である聖マグダレナ ソフィア バラの生誕地であるジョワニーを訪れました。

聖マグダレナ ソフィア バラの生家、洗礼を受けた教会、そしてバラが幼少期に過ごしたブドウ畑を訪れ、創立者の生い立ちについてシスター方からお話を聞き学びを深めるとともに、聖心のスピリットに思いを馳せました。

ブドウ畑では、シスターからお話しをうかがい、ブドウが育つ過程にたとえ、人生で成長する上で大切なことを学ことができました。

昼食はシスター方の手料理やチーズが振る舞われ、素敵な昼食のひと時を過ごすことができました。

明日はUNESCOやソルボンヌ・ヌーベル大学での研修が予定されています。明日も生徒にとって良い学びの1日となりますように。