学院ダイアリー

2018.06.07

前期中間試験がおわりました

6月6日に前期中間試験が終了しました。

中学生は講堂で全学年が一緒に試験を受けました。

特に中学一年生は、初めての定期試験でしたので、緊張した面持ちで試験を受けていました。

2018.06.04

私の主張裾野市大会

6月3日(日)、裾野市民文化センターで第37回わたしの主張裾野市大会が行われました。

中学3年生と高校1年生が出場し、利便性よりコミュニケーションの大切さ、ペットを取り巻く世界の問題点などを訴えました。それぞれの想いが聴衆にも強く伝わる、すぐれた発表でした。

2018.06.01

前期中間試験

今日から高校生は試験期間に入りました。授業で学んだことを発揮するべく、試験に臨む背中からも真剣さが伝わってきます。試験は土・日をはさんで来週水曜まで続き、火曜からは中学生も今年度最初の試験に臨みます。

2018.05.28

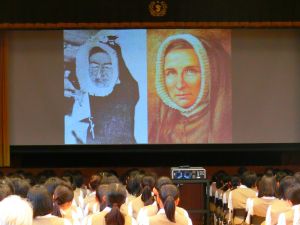

聖フィリピン・ドゥシェーン渡米200年記念講演

今年は、聖フィリピン・ドゥシェーン渡米200年に当たります。今日は、アメリカの聖心会からシスター・ドナ・コリンズをお迎えし、不二聖心女子学院の守護聖人である聖フィリピン・ドゥシェーンについて英語で記念講演をしていただきました。聖フィリピンは、フランスに生まれ、聖心の創立者聖マグダレナ・ソフィアと出会い、アメリカに渡って宣教することを強く望まれました。シスターは、聖フィリピンの生涯、主にアメリカでの生活について、たくさんの貴重なスライドと共にお話してくださいました。アメリカの先住民から「祈る人」と呼ばれた聖フィリピンが、幾多の困難の中にあっても祈り続けた原動力は何であったか、また、聖フィリピンをはじめ多くの聖心会のシスターが海外に出て働いていらっしゃるのはなぜか、という生徒からの質問に、シスターは「神様からの呼びかけと、神様への信頼です」と答えてくださいました。

2018.05.26

教職員宗教研修

5月25日(金)の創立者祝日、生徒下校後、教職員は聖心会のアーキヴィストであるシスター堀口委希子(聖心女子大学名誉教授)をお迎えし、日本における聖心の教育の歴史に関する研修を行いました。その後、修道院主催のお祝いの茶話会の中で、シスター方と創立者の精神を分かち合い、閉めくくりに聖マグダレナ・ソフィアに捧げる歌を歌いました。

2018.05.25

聖マグダレナ・ソフィアの祝日

今日は聖心女子学院の創立者、聖マグダレナ・ソフィアの祝日のミサが、チャプレンの牧山善彦神父様の司式のもと行われました。その後は、卒業生で、現在NHKのディレクターとして活躍されている榛葉里佳さんの、生徒のための講演会がありました。榛葉さんは、自分が社会にどうかかわっていくかという「人生のテーマ」を不二聖心の学びの中で得たとおっしゃっていました。そして、「他者に寄り添い他者に思いを馳せる力、違いや異なるものを受け入れつつ自分の意見や考えを伝える力を培う機会が不二聖心の中にたくさんあるので、それを身につけて社会に出、人生を楽しんでください」と話してくださいました。生徒からの質問も盛んに出て、すばらしい講演会でした。

2018.05.23

節約弁当

今日は節約弁当の日でした。節約弁当は、お弁当をご飯だけにし、おかずの分を寄付するという取り組みです。寄付先は国境なき医師団やSave the childrenなど、クラスごとに決めています。単にお金を寄付するだけでなく、お腹がすくことを実感することで、食べ物に困っている世界の方々の気持ちに寄り添うことを目的としています。今日は、年間8回ある節約弁当の日の2回目でした。また、中学2年生は6月に行われるユニセフの講演会の事前学習として、LHRでユニセフの活動についてのDVDを見ました。

2018.05.19

体育大会

第46回体育大会が開催されました。天候が心配されましたが、生徒みんなの熱意が届き、競技が進むにつれ青空が広がりました。この日まで、体育委員をはじめ各色団長や高校3年生を中心に、生徒一丸となって競技や応援の練習を一生懸命積んできました。今日は、その努力を一人ひとりが存分に発揮し、自分の色や学年のために輝いた1日でした。優勝は緑組でしたが、どの色もお互いの健闘を笑顔、涙で讃え合っていました。

2018.05.16

お茶つみ

中学生はLHRの時間にお茶つみをしました。つみ方の基本は「一芯三葉」。先端の芯の部分と、上から3枚の葉をつみます。お茶つみが初めての1年生は慎重に、2年生・3年生は慣れた手つきでつんでいる姿が見られました。お天気にも恵まれ、青空と茶畑の緑の鮮やかなコントラストの中に、生徒たちの明るい笑い声が響いていました。

2018.05.16

森の健康診断

今日の 高校1年生の総合学習では、持続可能な開発のための教育(ESD)の一環として、森の健康診断を行いました。

NPO(矢作川水系森林ボランティア)の方から講義を受けた後、実際に棒を使って木の高さを測ったり、森林の込み具合について調査をしました。