学院ダイアリー

2025.09.16

留学生との交流会&Farewell Party(送別会)

現在、4月から高校1年生に留学しているエイミーさんとの交流会&Farewell Party(送別会)が、Dear World(国際交流促進を目的とした本校生徒の自主団体)主催で行われました。Blizzard、20 Questionsなどのアクティビティを楽しんだ後、エイミーさんに「不二聖心で最初に覚えた単語は?」「日本できれいだと思った景色は?」「一番印象に残っている体験は?」など、色々な質問をしました。エイミーさん、色々なことを教えて下さり、どうもありがとうございました。

2025.09.14

高校スピーチコンテスト

第77回静岡県高等学校英語スピーチコンテスト東部大会が開催され、高校2年生の生徒2名が第1部で2位、第2部(帰国子女枠)で優勝し、県大会に出場することになりました。

2025.09.12

中3長崎祈りの会 最終日

中3長崎祈りの会の4日目は、西坂公園と中町教会を訪ねました。西坂公園には禁教下に宣教師6名と日本人信徒20名が処刑された日本二十六聖人殉教地があります。駅前から徒歩で急な坂を登っていき、長崎の坂を体験しました。西坂公園にはここで殉教した人々のレリーフがあり、私たちはこのレリーフの前で祈りを捧げました。また、隣接する資料館も訪ね、貴重な聖遺物を見学することもできました。また、中町教会では4日間の締めくくりとして山脇守神父様の司式でミサを執り行い、4日間で学んだことを、これからの生活に生かしていけるよう願いました。

2025.09.12

中3長崎祈りの会 3日目

中3長崎祈りの会の3日目は、浦上天主堂と大浦天主堂を訪ねました。浦上天主堂では葛島輝義神父様にお話を伺い、与えられたお恵みに感謝し、希望を持って過ごしていくことの大切さを学びました。また、奇跡的に発見された「被爆の聖母マリア」も見学し、平和を願って祈りました。一方、大浦天主堂では昨日もお世話になった巡礼ガイドの方に教会や資料館などを案内していただき、長崎の教会についても学びました。午後はグラバー園やその周辺で班別自由行動の時間を楽しみました。夜は3日間の振り返りとして、お互いに感じたことを分かち合いました。

2025.09.12

祈りの会

昨日から今日までの2日間、各学年で祈りの会が行われました。

中学1年生は、関谷義樹神父様のご指導のもと 御殿場YMCA東山荘にて祈りの会を行いました。講話では、自己の受容や他者との関わり、「目に見える物事の背後にある、目に見えない誰かの助けや支えに気づいているか」や今ある恵についてお話ししていただきました。この祈りの会を経て他者との関わりを深くみつめ、友人とも絆がより深くなったようです。

中学2年生は本校のチャプレンでもおられる牧山神父様をお招きして、学校生活や日々の生活での人との関わり方、多様な人と関わる中で心掛けるべきことなどについてお話しいただきました。講話をお聞きした後はグループに分かれて今回の祈りの会での気づきや学びを、どのように日々の学校生活に生かしていくかを議論し、生徒たちはイラストを描くなど思い思いの形で表現していました。

高1は鈴木真神父様をお迎えし、「かかわり」をテーマに講話をしていただきました。講話の後にはグループごとに分かち合いをして、ミサでその内容を発表しました。それぞれが、改めて人とのかかわり、愛について考えるよい時間を過ごせました。

高校2年生はセルヴィ・エヴァンジェリー宣教会の西村桃子先生のご指導のもと、「つながりを通して、自分を知る、未来を考える」というテーマで講話をうかがい、グループ活動の「霊における会話」では互いを尊重しながら、愛やいのちのまなざしなどについて分かち合いました。最後の祈りのつどいではパズルの十字架のイエス様を囲み、お祈りしました。

高校3年生はイエズス会の森晃太郎神父様をお招きして、テーマを「聖心で学び巣立つにあたっての使命とは(Vocation)」として、各講話の振り返りをグループでの分かち合いとは別に、「一人になる時間」を設けて、各々が思い入れのある場所や落ち着ける場所で自由に過ごしました。

2025.09.11

中3長崎祈りの会 2日目

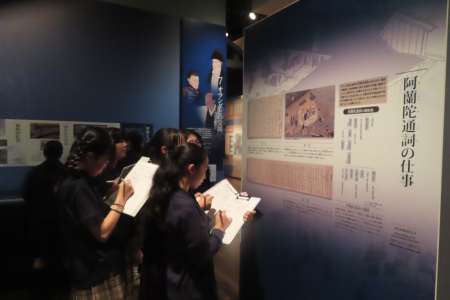

中3長崎祈りの会の2日目は、長崎歴史文化博物館と出島を見学し、午後は外海(そとめ)地区を訪れました。外海地区は、かつての禁教下にキリシタンが多く暮らしていた地域であり、教会やキリスト教に関する史跡が数多く残されています。これらを巡礼ガイドの方にご案内いただき、キリシタン弾圧のあった時代に思いを巡らすことができました。夜は今田昌樹神父様から講話を伺いました。神父様からは、高山右近をはじめとした殉教者についてのお話がありました。神への「ご大切(愛)」のために自分のすべてを捧げた殉教者たちのように、隣人を自分のように愛していくことの大切さを学びました。

長崎歴史文化博物館

出島

ド・ロ神父様が造ったド・ロ壁

今田神父様の講話

2025.09.10

中学2年生 English Camp

中学2年生は9月8日(月)から本日まで3日間、English Campを実施しました。生徒たちは8クラスに分かれて、少人数クラスで学びました。

授業を担当するのは外部からお招きしたネイティブの先生方で、生徒たちは普段とは少し異なる雰囲気の中で英語での対話を楽しんでいました。グループごとのプレゼンテーション発表では、「静岡を紹介する」、「理想の未来都市」などのテーマについて、メンバー同士が協力して学びを深める場面も見受けられました。最後のプレゼンテーションではチームごとに個性あふれる発表にネイティブの先生方も真剣に耳を傾けておられました。3日間の学びが今後の英語コミュニケーション力につながることを祈っています。

2025.09.10

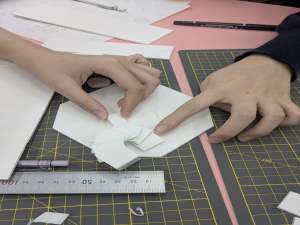

高1総合探究 物見台模型づくりスタート!

高1の総合探究では、引き続き、日本大学芸術学部の若原先生にご来校いただきました。今回は、各グループがこれまでに考えたデザインを実際に建築模型にしていく方法をご指導いただきました。生徒たちは、スチレンボードなどを使って100分の1の大きさの模型を作り始めました。若原先生は全体へのご指導に加え、各グループへのご助言もしてくださり、大変貴重な機会となりました。模型の完成が楽しみです。

2025.09.10

中3長崎祈りの会 1日目

9月8日(月)から中3長崎祈りの会が始まりました。1日目は医学博士で被爆体験などを綴った数多くの著書で有名な永井隆博士の記念館を訪問し、彼が長崎で被爆した後、療養生活のために建てられた住居である如己堂も見学しました。また、爆心地公園では夏休み前から生徒たちが用意してきた千羽鶴をお捧げすることもできました。夜は、被爆体験者講話として八木道子さんにお越しいただき、写真を交えながら原爆の悲惨さや平和の大切さについてお話しいただきました。「平和のバトンを受け継いでいってほしい」という八木さんからの強いメッセージに、生徒たちも決意を新たにすることができました。

永井隆が過ごした如己堂の見学の様子です。中には永井隆のデスマスクも展示されています。

長崎原爆資料館

爆心地公園に千羽鶴をお捧げしました。

被爆体験者講話の様子

2025.09.08

高校3年生 講演会

本日高校3年生を対象に、本校卒業生でもある野村証券の清田さんをお招きして講演会が行われました。不二聖心での生活や証券会社の仕事のこと、大学生活まで幅広く丁寧に話してくださり、何事も積極的に学ぶ姿勢や組織での自身の役割など、今年卒業する高校3年生にとって大変学びの多い時間になりました。残り約半年の不二聖心での毎日を大切に過ごせることを祈っています。