フィールド日記

2018.06.01

トビイロツノゼミ

共生の森でトビイロツノゼミを見つけました。熱帯に生息するツノゼミの仲間はユニークな形や色で本やテレビなどでも紹介されていますが、本種は前胸背板に小さな突起が見られるだけです。

2018.05.29

ケゼニゴケ

裏道の湧水が流れ出ているところに、ケゼニゴケが見られます。流れ出る湧水にそって見られることから、特に湿った場所を好む種のようです。

湧水によって常に濡れており、透明感のある植物体がきらきらと輝いて見えます。このように葉と茎の区別がなく、全身が葉のように見えるものを葉状体といいます。

葉状体の先端からは雌器托が伸びていました。茶色い綿のような部分から胞子を飛ばしています。雌器托に毛が生えていることが名前の由来です。

2018.05.28

4月の野鳥の調査

4月度の調査で確認された野鳥は下記の通りです。

2018.05.25

タチツボスミレ

タチツボスミレが閉鎖花をつけています。つぼみのように見えますが、このまま花が開くことなく受粉が行われ、種子がつくられます。

ふつうの花では、昆虫などに花粉を運んでもらうため、うまく受粉に成功しなければ種子をつくることはできません。しかし、閉鎖花では下の写真のようにほとんど受粉に成功し、種子をつけているようです。

今日は創立者聖マグダレナ・ソフィアの祝日です。彼女は特にスミレの花を好んだといわれています。残念ながら今の時期に紫色の可憐な花を見ることはできませんが、花期の終わりに閉鎖花をつけて確実に子孫を残すスミレの姿を見ることができます。

2018.05.22

アカガネサルハムシ

共生の森の近くにあるサクラに、タマムシを小さくしたような美しいハムシがいました。アカガネサルハムシといってブドウの葉を食べる害虫として有名だそうです。写真を撮ろうとした瞬間、地面にポトリと落ちてしまいました。

ブドウの葉を食べるハムシがサクラにいたことが不思議でしたが、よく見ると、サクラにはブドウ科のツタが巻き付いていました。おそらくこれを食べていたのだと思います。

共生の森はもともとブドウ畑でしたので、この美しいハムシはかつて農園の方々を困らせる存在だったのかもしれません。

2018.05.18

コスギゴケとヒメスギゴケ

オークヒルの道路わきにコスギゴケが群落をつくっています。スギゴケの仲間は植物体がスギの枝のように見えることが特徴です。コケ植物のセン類の代表として紹介されることも多いです。

近くに雄花盤をつけた群落もありました。肉眼での観察では同じコスギゴケに見えましたが、非常によく似たヒメスギゴケである可能性が高いです。

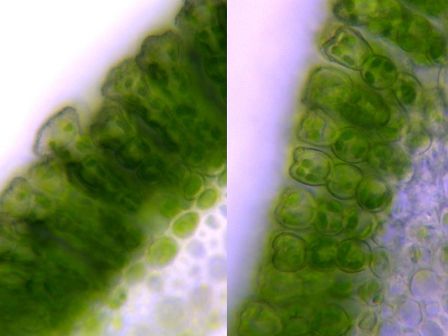

スギゴケの仲間は葉の表面に薄板という細胞が積み重なった板状のつくりがあることも大きな特徴です。コスギゴケは薄板の先端の細胞が横に広がっていて、ヒメスギゴケは横に広がらずやや凹むことがあるという違いがあります。下の顕微鏡写真を比べると、やはりコスギゴケとヒメスギゴケだろうと思います。

2018.05.15

ニワゼキショウ

校舎近くの芝生やオークヒルにたくさんのニワゼキショウが咲き始めました。北アメリカ原産で明治20年ごろに渡来し各地に広がったそうです。

名前は庭に咲くセキショウという意味です。セキショウは川の縁などに自生しています。下の写真はマリア館前のビオトープ池に植栽されたセキショウです。4月に撮影したもので、黄緑色の棒状のものが花の集まりです。花は全く似ていませんが、葉のつき方は似ています。

2018.05.11

ウマノアシガタ

駐車場の近くにウマノアシガタが群生している場所があります。別名をキンポウゲといいますが、本来はウマノアシガタの花が重弁になったものをキンポウゲと呼んでいたようです。花弁には光沢があって遠くからでも目を引きます。

2018.05.08

ホソバオオアマナ

クリ畑の隅にホソバオオアマナが咲いていました。周りによく溶け込んでいたので在来種かと思いましたが、地中海沿岸地方原産の帰化植物でした。観賞用に栽培されていたものが野生化して分布を広げていると言われています。