フィールド日記

2013.10.02

宮川早生 ツチイナゴ スッポンタケ

2013.10.02 Wednesday

「共生の森」の宮川早生(温州みかん)がオレンジ色に色づきました。宮川早生は、1910年頃に福岡県山門郡城内村(現柳川市)の宮川謙吉邸で発見されたみかんで、温州みかんの代表的品種です。

葉の上には成虫になりたてのツチイナゴがとまっていました。この個体は成虫のまま厳しい冬を越していきます。

今年は「共生の森」周辺のスッポンタケの幼菌が昨年にくらべてはるかに多く発生しています。原因はよくわかりませんが、何らかの生育環境の変化が影響しているものと思われます。

今日のことば

およそ人は自分の望みを勝手に信じてしまう。 カエサル

2013.09.30

ムラサキシキブの実 ジョロウグモの夫婦

2013.09.30 Monday

不二聖心のフィールドもだいぶ秋らしくなってきました。

高校校舎から職員室に向かう階段近くの植え込みのムラサキシキブはたくさんの実をつけています。ムラサキシキブには「日本の美しい実」という意味を持つ学名が付けられています。命名者はこの紫の実に最高の美を見たのだと思います。

すすき野原では、夏の間、大きな網をはっていたコガネグモが姿を消し、ジョロウグモが目立ち始めました。画像のジョロウグモは大きい方がメスで小さい方がオスです。秋の終わりにはメスがオスを食べてしまうと言われています。

今日のことば

高校3年生の短歌より

絶対にこの手で合格掴んでみせる机と闘う高3の夏

あとわずか残された時間にやることは悔いを残さぬ高校生活

暑すぎる体温よりも高気温 恒温動物絶滅しそう

漆黒の空に一輪咲きほこる花を見上げて夏を感じる

秋の日とともに近づく旅立ちに憂うる間もなし時は時に酷

以前より色の濃い青白いうろこ見上げればもう秋を感じる

2013.09.28

すすき野原のウスバキトンボ すすきで作られたバッタ

2013.09.28

昨日から長袖を着ている人が急に目立つようになりました。朝晩は肌寒いほどで、すすき野原のイロハモミジの葉も色づき始めました。

すすき野原のアザミの葉にウスバキトンボがとまったままじっとしていました。南の地方から世代交代を繰り返して北を目指すウスバキトンボは寒さに弱いトンボとして知られています。ここのところの急激な気温の低下が体にこたえているのかもしれません。

中学校校舎の玄関に素敵なバッタが飾られました。すすきの葉で作られた手づくりのバッタです。

2013.09.26

ヤブミョウガとミョウガ

2013.09.26

秋田県、山形県、宮城県、石川県で絶滅危惧Ⅰ類に、新潟県で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているヤブミョウガが校舎の裏に咲いています。系統上はミョウガに近い種ではなく、葉がミョウガの葉に似ているためにヤブミョウガと名付けられました。

「共生の森」の近くにはミョウガがたくさん茂っている場所があります。確かによく似た葉であることがわかります。

今日のことば

Take a risk, you can do more than you think.

2013.09.25

イタドリの花が満開です

2013.09.25 Wednesday

裏道のイタドリの花が満開です。イタドリは、世界の侵略的外来種ワースト100 に選ばれるなど、生命力のあまりの強さから敬遠されることも多い植物ですが、その花はなかなか美しい姿をしています。美しいだけでなく、多くの生物の栄養源となり、イタドリの周辺は9月の時期が最もにぎわう時期となっています。

今日のことば

やはり、何かにひざまずく心がないといけませんね。日本人は太古の昔から、人間なんて自然のほんの一部だと、非常に謙虚だった。人間と自然が一体になった日本の自然観は、今後ますます大事になっていくでしょう。だから日本が、この素晴らしい文化を世界に広めていくことこそが、大きな国際貢献になる。どしどし世界に発信していくべきだと思う。

藤原正彦

2013.09.23

シロバナマンジュシャゲ

2013.09.23 Sunday

今日はお彼岸の中日です。今年もまたヒガンバナの季節がやってきました。不二聖心ではなぜか、シロバナマンジュシャゲ(白いヒガンバナ)の方が赤いヒガン バナより目につきます。写真は校舎の裏で撮影したものですが、付近に赤いヒガンバナは見当たりません。ヒガンバナはいわゆる「人里植物」で、その分布には 必ず人間の活動が関係しています。不二聖心のヒガンバナの比率には、不二聖心に関わってきた人々が何らかのかたちで関わっているものと思われます。

今日のことば

2013.09.21

「共生の森」のテーブル(間伐材使用) ツチイナゴの成虫と幼虫

2013.09.21 Saturday

「共生の森」に間伐材を用いたテーブルが設置され、木陰で食事をしたり読書をしたりすることもできるようになりました。近日中に駿東地区にオープンする某有名コーヒー店に置かれるテーブルと同じデザインのテーブルです。

「共生の森」でツチイナゴを2匹見つけました。一方は体色がすっかり茶色になった成虫で、もう一方はまだ緑色の終齢幼虫です。生き物の成長の速度は、同じ種であっても、それぞれだということを「共生の森」の生き物たちは教えてくれます。

今日のことば

原水爆による犠牲者は、私で最後にして欲しい。

久保山愛吉(第五福竜丸無線長)

2013.09.19

ミルンヤンマ

2013.09.19 Thursday

黄昏時の校舎にミルンヤンマが迷い込んできました。職員室など建物内で仕事をしていることが多い夕方の時間帯がミルンヤンマの活動時間と重なるため、今まで不二聖心ではなかなか出会うことができませんでした。「不二聖心のフィールド日記」で紹介するのは初めてだと思います。ミルンヤンマのミルンは東京帝国大学で教鞭をとった英国人地質学者ジョン・ミルンに由来しています。

今日のことば

ぼくがここに まどみちお

ぼくが ここに いるとき

ほかの どんなものも

ぼくに かさなって

ここに いることは できない

もしも ゾウが ここに いるならば

そのゾウだけ

マメが いるならば

その一つぶの マメだけ

しか ここに いることは できない

ああ このちきゅうの うえでは

こんなに だいじに

まもられているのだ

どんなものが どんなところに

いるときにも

その「いること」こそが

なににも まして

すばらしいこと として

2013.09.18

高校1年生が間伐材を用いたテーブルづくりに挑戦

2013.09.18 Wednesday

今日は総合学習の時間に、不二聖心の間伐材を利用したテーブルづくりに高校1年生が取り組みました。指導してくださったのは、NPO法人「土に還る木・森づくりの会」の皆さんです。

最初は全くテーブルの形をなしていませんでした。

インパクトドリルなどを使って生徒自身が組み立てをしていきました。

塗装も体験しました。

最後は皆で力を合わせて完成したテーブルを運びました。

木肌が輝く、塗料ぬりたての美しいテーブルです。昼礼広場のテーブルの一部は「共生の森」に運ばれました。不二聖心を訪れる方々がテーブルに腰かけて寛ぎのひとときを過ごしてくださったら、うれしく思います。

生徒たちに貴重な体験をさせてくださった、NPO法人「土に還る木・森づくりの会」の方々に心から感謝申し上げます。

今日のことば

わたしが生きていることはむだにはならないでしょう

もしだれかの心がひとつでも裂けるのをふせいであげられたら

ひとつでも生命の痛みを軽くしてあげられるなら

あるいは苦痛をしずめられるのなら

あるいは一羽の弱ったこまどりを助けて

もういちど巣にもどしてあげられるなら

わたしが生きているのはむだにはならないでしょう

エミリー・ディキンソン

2013.09.17

シーボルト里帰り植物 ケンポナシ

2013.09.17 Tuesday

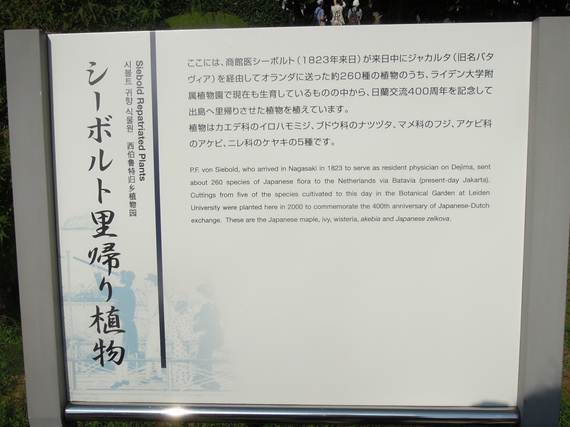

高校2年生の長崎祈りの会旅行で出島を訪れました。出島には「シーボルト里帰り植物」のコーナーがありました。シーボルト里帰り植物とは、シーボルトがジャカルタを経由してオランダに持ち帰った植物を再び日本に持ち帰り出島に植えた植物です。

シーボルト里帰り植物の一つ、ゴヨウアケビは豊かに実をつけていました。不二聖心に多く生えているミツバアケビと比べると葉も実も少し小型です。

今朝、不二聖心の裏門の近くでケンポナシの実を見つけました。台風の影響で落ちた実かもしれません。ケンポナシはシーボルトの『日本植物誌』に登場する植物です。

不二聖心とケンポナシとの関わりの歴史を知りたい方は下記のURLをクリックしてください。

今日のことば

物語は終り、今は黄昏、私は川原に腰をおろし、膝をかかえ、黙々と流れる水を永遠の生命のように凝視している。

『男の一生』(遠藤周作)より