フィールド日記

2013.01.17

クスノキとヤブニッケイマルカイガラムシ

2013.01.17 Thursday

不二聖心の植生の特徴の一つは、駿東地区でも珍しいと言えるほどクスノキの巨木が何本も見られることです。

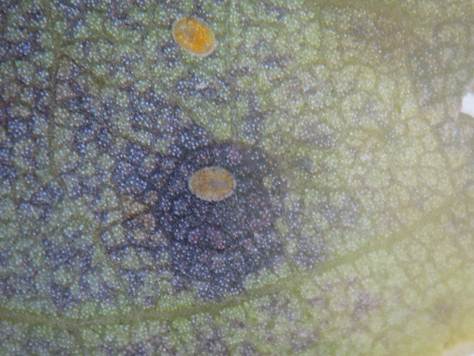

クスノキにはさまざまな生物が集まりますが、中でも最も小さい部類に属するのが、下の写真のヤブニッケイマルカイガラムシです。約1ミリ程度しかありません。カイガラムシの周辺が赤黒く変色していますが、この変色を、カイガラムシによって葉緑素が壊されて隠れていたアントシアンが目立つようになったためだと推測する専門家もいます。もしそうだとすると秋の紅葉と同じことがクスノキの葉上でおこっているということになります。

今日のことば

人間は恐るべき獣であり、しかも同じ種族を餌食にする唯一の猛獣である。同じ種族が反目し、大量殺戮の戦争を起こすのは人間だけである。

ウィリアム・ジェームズ

2013.01.16

スイカズラにはなぜ「忍冬」という別名があるのか

2013.01.16 Wednesday

花の良い香りで知られるスイカズラは別名、忍冬(ニンドウ)といいます。常緑性で冬でも落葉しないところから、忍冬という名前がつけられました。葉を丸めて冬を乗り越えようとしている姿にはいかにも冬を忍んでいるという風情があります。

スイカズラの花をご覧になりたい方は下記のURLをクリックしてください。

https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/field_diary/2013/05/4947/

今日のことば

現在伐採している杉や檜、あるいは里山の植物は、先祖からの遺産を利用しているということなのである。先祖によって生かされ、子孫のためにつくすという利他行為の精神が、里山維持の基本だということをしっかり心にとめることが大切である。

河合雅雄

2013.01.15

栗の毬の棘の一本一本に霜がおりました

2013.01.15 Tuesday

冷え込みの厳しい朝となりました。「共生の森」の隣の栗畑のクリの毬の棘の一本一本に霜がおりていました。

クリの葉の葉脈の一本一本にも霜が降りていました。

目を上に向けると陽の光を受けたクリの葉の絵描き虫のあとが鮮やかでした。

小さな冬芽の寒さに耐える姿も心に残りました。

今日のことば

空が美しいだけでも生きてゐられると 子に言ひし日ありき 子の在りし日に

空が美しいのも子が生きてゐてこそとかの日言はざりしゆゑに子に死なれしか

ひとみいい子でせうと言ひし時いい子とほめてやればよかりし

『母の歌集』(五島美代子)より

2013.01.14

ナツグミの虫えい(虫こぶ)

2013.01.14 Monday

御殿場に茱萸沢(グミサワ)という地名があることからもわかるように、駿東地区ではグミ類の樹木を数多く目にすることができます。不二聖心の林内にもたくさんのグミの木が生えています。写真に写っているのはナツグミで、これもグミの仲間です。中央に小さな虫こぶが見えます。この中に1ミリ程度の小さな生物が生活している様子を画像に収めることができましたので、関心のある方は下記のURLをクリックしてみてください。虫こぶは、虫が出した化学物質の影響を受けて植物が作ってしまう虫の子ども部屋です。それを考えると画像に映っている生物が虫こぶの形成者と思いがちですが、どうやらそうではないようなのです。画像に映っている生物は、虫こぶの形成者の子どもが巣立ってから、その部屋を間借りしている可能性が高いことがわかりました。小さな生き物たちの世界も実に複雑なつながりを持っているようです。

https://www.youtube.com/watch?v=7FZbv_PKjHA

今日のことば

キングスレイ・ウォード(『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』の著者)は生活のバランスを保つ重要さも息子に教えている。

仕事に行き詰ったら、一時、心の中にその問題を預け、しばらく寝かせる。

その間に、運動したり読書をしたりすること、特に自然に接することを勧めている。自然の中で釣りをしたり狩りをしたりして、時間がたてば無意識の内に考えが整理され、まとまってくる。

そういう意味で、自然がこの世の中での最高顧問であると言う。

佐々木常夫

2013.01.13

ツツジの幼木の紅葉

2013.01.13 Sunday

牧草地の横の道の脇に生えているヒノキの根元にツツジの幼木を見つけました。ドウダンツツジなどの真赤な色の紅葉も魅力的ですが、このような幼木の控えめな紅葉にもまた格別の味わいがあります。モチツツジの幼木ではないかと思われます。

モチツツジは主に東日本に分布し、西日本には近縁種のキシツツジが見られます。四国の東部では分布域が重なっているようです。キシツツジは牧野富太郎博士により、高知県で採集された標本に基いて1908年に記載されました.

今日のことば

私は、草木に愛を持つことによって、人間愛を養うことができる、と確信して疑わぬのである。もしも私が日蓮ほどの偉物であったなら、きっと私は草木を本尊とする宗教を樹立して見せることができると思っている。

牧野富太郎

2013.01.12

ムシバミコガネグモの生息を確認 静岡県で2例目

2013.01.12 Saturday

1月9日の「不二聖心のフィールド日記」で紹介したコガネグモについて、東京大学大学院農学生命科学研究科生物多様性科学研究室の谷川明男先生から以下のような回答が届きました。

お送りいただきましたコガネグモ,本日,無事に到着いたしました.さっそく拝見いたしましたが,まさにムシバミコガネグモでした.大変貴重な記録となりますので,日本蜘蛛学会のニュースレター「遊絲」にこの記録を掲載させていただけないでしょうか。

日常的に目にしていたクモが大変貴重なものだと知り、驚きました。親グモの近くには子グモもいました。次世代の個体もしっかりと育っています。

今日のことば

何をゴールに決めて 何を犠牲にしたの

誰も知らず

歓声よりも長く

興奮よりも速く 走ろうとしていた

あなたを

少しでもわかりたいから

人々がみんな立ち去っても私

ここにいるわ

「ノーサイド」(松任谷由美)より

2013.01.11

中学1年生の冬の自然観察 お茶の種子 鹿と人間の足の大きさ比べ

2013.01.11 Friday

中学1年生が理科の授業で小野加代子教諭の指導のもと、校内の冬の自然を観察しました。

気温6.5℃の中、植物の冬越しのようすを観察することができました。写真はタンポポのロゼット葉です。

秋の自然観察ではお茶の花を見ることができましたが、今回はお茶の種子を手にとってみることができました。不二聖心ならではの体験です。

ソテツの様子も変化していました。

鹿の足跡を見つけました。みんなで足の大きさ比べです。これもまた不二聖心ならではの体験でしょう。

今日のことば

If the primary theme of human life in the 21st century is living in harmony with other animals and plants then Kenji Miyazawa is the Japanese writer who can most thoroughly help us to understand and pursue this theme.

Miyazawa died 75 years ago ; but his profound ideas, expressed in exquisite prose parables and philosophical poetry, speak to us as if he were our contemporary. He truly considered himself to be in total harmony with all creation.

Roger Pulvers

2013.01.10

アラゲキクラゲ 食べられます

2013.01.10 Thursday

裏の駐車場から校舎に向かう道の途中でアラゲキクラゲを見つけました。アラゲキクラゲはキクラゲ科キクラゲ属のキノコで、食用にすることができます。日本では、食べられるキクラゲ科キクラゲ属のキノコとしてキクラゲとアラゲキクラゲの2種が見られますが、不二聖心にはその両方が自生しています。

今日のことば

もし神様が私を長生きさせてくださるなら、私はつまらない人間で一生を終わりたくはありません。私は世界と人類のために働きます。

アンネ・フランク

2013.01.09

不二聖心のコガネグモ、東京大学へ

2013.01.09 Wednesday

中学のクロークルームの窓にコガネグモが網を張っていました。日本に生息するコガネグモにはいくつか種類があり、写真のクモがどの種類にあたるのか専門家に同定を依頼したところ、静岡県では1回しか見つかっていないムシバミコガネグモかもしれないという回答を得ました。だとしたらたいへん貴重な発見になります。このクモは東京大学に送られ、さらに詳しく調べられることになりました。

今日のことば

うつくしいものの話をしよう。いつからだろう。ふと気がつくと、うつくしいということばを、ためらわずに口にすることを、誰もしなくなった。そうしてわたしたちの会話は貧しくなった。うつくしいものをうつくしいと言おう。過ぎてゆく季節はうつくしいと。さらりと老いてゆく人の姿はうつくしいと。一体、ニュースと呼ばれる日々の破片が、わたしたちの歴史と言うようなものだろうか。あざやかな毎日こそ、わたしたちの価値だ。うつくしいものをうつくしいと言おう。何ひとつ永遠なんてなく、いつかすべて塵にかえるのだから、世界はうつくしいと。

長田弘

2013.01.08

ビワの花の送粉者は誰か

2013.01.08 Tuesday

高3の教室脇のビワの木が花をつけています。先日、この花を目にした時にこの寒い時期に咲く花の送粉者はいったい誰なのだろうと不思議に思いました。寒さに強い双翅目の昆虫もさすがに数を減らしています。

高3の担任をした時に、毎日眺めていたビワの実が、ある日、サルに食べられてがっかりしたのを覚えています。そのことを思い出してみても結実することは間違いないわけです。ならば送粉者は誰か。

その謎が今朝、解けました。たくさんのメジロが蜜を吸っていたのです。小鳥の存在をすっかり忘れていました。ビワの実はメジロが好む成分を多く含むように進化してきたという説もあるようです。

今日のことば

昨日の新聞から285 平成二十五年一月七日(月)

『レインツリーの国』(有川浩・新潮文庫)を読む

―― ひとみが伸行と会うのをかたくなに拒んだ理由とは ――

年末に近くの書店に行ったら、文庫の棚に「今、読みたい新潮文庫」のアンケートでベストテン入りした本が並べられていました。その中の第2位の本に先ず目がいきました。その本とは有川浩の『レインツリーの国』です。「昨日の新聞から283」で紹介した『三匹のおっさん』の感動を思い出し、すぐに購入しました。

今、読みたい新潮文庫のランキングには時々、なぜ選ばれたのか首をかしげたくなるような作品もあるのですが、今回は納得の第二位でした。一読して大きな感動を味わいました。『レインツリーの国』は文句なしの傑作です。

今週は、この『レインツリーの国』を紹介しましょう。

主人公の向坂伸行は、自分が大好きだったライトノベルの作品についてネット上である女性(ひとみ)が批評を書いているのを見つけ、そのサイトの管理者である女性(ひとみ)にメールを送ります。そのあたりの箇所を先ず引用してみましょう。

一体何の拍子でそんなことを調べてみようと思ったのかは自分でも分からない。

後から思えばそれが運命だったのかな、なんて思う。

大学を卒業し、関西から上京して入社三年目――東京にも仕事にも少しは慣れて、余裕が出てきたことがそんなものを思い出させたのかもしれない。

中学生のころに読んだライトノベルのシリーズ。実家に戻れば「捨てるな」と厳命してきた蔵書の中に背表紙が日に灼けて色が抜けたその文庫本は眠っているはずだが、今でもその出版社からその本が出ているかどうかは知らない。何しろ十年以上も前の本だ。

当時は読書好きな友達がいなかったので、その本の感想を話す相手はいなかった。ただその結末を呆然と受け止めて、――ちょっとしたトラウマになった。

その後もそのシリーズを何度となく読み返した。だが完結巻だけは滅多に読み返せなかった。

俺以外の奴は、あのラストをどう受け止めてたんだろう?

今更本当にどうでもいいことだ。本当にどうでもいいことをふと思い出して調べてみる気になった。それはやっぱり運命だったのかもしれない。

思いついたのが一年早くても一年遅くても駄目だった。その年でなければ。

そのときでなければ。

とにかくその夜、向坂伸行は初ボーナスで買って三年目のノートパソコンで、そのライトノベルのタイトルを検索したのである。

(中略)

その感想を見つけたのは検索結果を何ページか送った後である。

『……私にとっては忘れられない本です。

滑り出しはハチャメチャなSFアクション、しかも主人公たちは当時高校生の私と同じ高校生。おばかで開けっぴろげで同じクラスにいそうなフツーの男の子たち。

それが特殊工作員顔負けの大活躍! 謎の組織にさらわれたヒロインを取り返そうと敵地へ乗り込んで、ハチャメチャのムチャクチャを繰り返し、ついには取り返してハッピーエンド。

そんな感じで明るく楽しく始まったこのシリーズに、最後の最後で打ちのめされるとは思ってもみませんでした。

今までのハチャメチャが通用しない。隙のない大人たちの包囲網でどんどん主人公たちが追い詰められていく展開に、息苦しいような閉塞感を覚えました。

何をどう抗っても状況が打開できない無力感が、読んでいる私にもじっとりと絡みついて。もしかしたら……と浮かぶ想像を打ち消しながらページをめくりました。

きっと、最後は何とかなる。何とかなってくれる。

けれど、最後に主人公カップルは決定的に引き裂かれたのです。しかも、ヒロインの決断によって。追手から逃げ回る生活をヒロイン自身が拒否したのです。

どこまでも二人で逃げよう、と訴える彼に、どこまで逃げたって変わらないよ、と彼女は首を振ります。一生逃げ続けるの? と。

そして彼を含むクラスメイトは日常へ戻り、彼女は一人非日常へ旅立ちました。

彼女がまるで最初から存在しなかったように日常は動いていく。お互いに好きで、二人とも生きているのに、もう二度と会えない。

物語はそこで終わります。

恐い物を見たように急いで本を閉じました。何の救いもない終わりでした。

この本を好きだった友達も、みんなショックを受けていた。きっと、あの当時この本を読んでいた人はみんなショックだったと思います。

もっと言ってしまえば、傷ついたと思います。

作者に裏切られたと怒っている人もいました。もう二度と読まないと。子供っぽい身勝手な怒りかもしれませんが、それほどまでにあのラストは当時の私たちには衝撃が大きかったのです。

私たちはこの作品が好きで、この作品を書いてくれた作者が好きで追いかけてきたのに、何で作者はこんなふうに私たちを傷つけたんだろう? きっと私たちはそんなふうに思っていたのです。

私たちの好意を拒否されたように思っていたのです。

その結末が悲しくて、作者に拒否されたことが悲しくて、大好きだったその作品はなかなか読み返せない本になりました。

作品の結末に疑問を感じていた伸行は、ラストに傷ついたと語るサイトの管理者にコメントを送り、返事をもらいます。ネット上でのやりとりがしばらく続き、伸行は、ラストのとらえ方だけではなく、ひとみの考え方・感じ方にも共感を覚える部分が非常に多いことに気付いていきます。伸行はひとみに会ってみたくてたまらなくなりました。勇気をもってその気持ちをひとみに伝えましたが、ひとみはかたくなにその提案を拒み続けます。何度か、気持ちを伝え続けようやく二人は会うことができましたが、なぜかネット上のようにコミュニケーションがうまく成立しません。伸行は徐々に戸惑いを隠せなくなっていきます。

映画を観ようという話になった時にも、ぎくしゃくした感じは続きます。

話題作のうえ雨だったので客がこちらに流れたのか、映画館は思いの外混んでいた。全席指定制のチケット売り場は窓口に長蛇の列が出来ている。

伸行たちの番が来たときは、字幕版で直近の上映回は全席売り切れになっていた。次の回までは三時間近くある。

吹き替え版ならまだ空いているという係員の説明に、伸行はひとみを振り向いた。

「吹き替えでもええ?」

投げた確認は一応のもので当然頷くと思っていたから、頭を振ったひとみに思わず怪訝な顔になった。

「え、でも……字幕やと次の回まで待たなあかんし。三時間くらいかかんで」

字幕にこだわるタイプがいることは理解しているが、こんな場合は譲ってくれてもと戸惑う。

「吹き替えでも内容は一緒やから」

「字幕じゃないなら別のがいいです」

別のと言われても、他に洋画ではあまりぱっとしたタイトルはない。

「なら邦画じゃあかんかな、俺これ観たかったんやけど」

時刻表から邦画のタイトルを指差すが、ひとみはそれも頷かなかった。

「洋画の字幕にしてください」

窓口でもたもたしていると後ろに並んでいる客が露骨に苛立ちはじめた。すぐ後ろのカップルは問答の内容が聞こえたのか「混んでるだから早くしろよな」「彼女のほうワガママー」などと聞こえよがしに嫌味を言いはじめたが、ひとみは一向に気にした様子はない。

伸行のほうがいたたまれなくなって、結局適当な洋画に決めた。「字幕なら何でもええんやね」とちょっとトゲのある確認をしてしまう。

入場がもう始まっていたので、お互いにトイレに行ってから慌ただしく館内に入り、あまり言葉も交わさないまま予告が始まった。

映画は封切り直後に少しCMが流れたきり話題にもならなかったB級アクションで、平坦な展開にあくびを噛み殺した。

ひとみのほうを窺うとひとみもあまり面白そうではなく、これなら自分が主張した邦画のほうがよっぽど評判もよくて面白そうだったのにと内心で不満が湧いた。

スタッフロールが始まるや客が我先に席を立つような出来で「面白かったね」などと話が盛り上がるわけもなく、観終わってからの空気はかなり微妙だった。

せめて洋画を譲らなかったひとみが楽しんでくれていたらまだ救われるが、ひとみも席を立ってからあまり口を開こうとしなかった。伸行が気を遣って話しかけても、返ってくるのは無難な相槌や頷きだけである。(中略)

もうお開きにしたほうがよさそうですね、とおずおずとひとみが切り出す。

「せやね、雨も夜から酷くなるって天気予報で言ってたし」

やや言い訳混じりの投げやりな返事になったのはひとみにも伝わったのか、ひとみも寂しそうな申し訳なさそうな微妙な表情になった。

多分、本当はもっと話したかったのだろう。

「じゃ、ここ払ってきますね」

最初からそういう按分だ。ひとみが会計を終わらすのを店の外で待ちながら、次はあるかなと何となく考えた。微妙に気まずく終わったので、こちらから振らない以上ひとみからは会おうとは言いださないだろう。とすると今後の展開はひとまず伸行の掌中だ。

エレベーターを待っている間ひとみは何か物言いたげで、「あの」「すみません」と小さな声で繰り返していた。

「私、ホントは……」

やっとの思いでそう切り出したタイミングでぎゅう詰め下りのエレベーターが来て、ひとみは思い切れない様子のまま半ば機械的に開いた扉の中に乗り込んだ。

あ、無理ちゃうかそれ。

伸行が思った瞬間、重量オーバーのブザーが鳴った。だが、ひとみはまったく頓着した様子もなくそのまま乗り続けている。

さすがに元から乗っていた乗客の視線が険しくなり、伸行の我慢も在庫が切れた。

「おい、何ボサッとしてんねん!」

むしろ乗客に聞かせるために怒鳴りながら、ひとみの腕を摑んで引きずり降ろす。動作が多少手荒になったのはやむを得ない。

すみません、と頭を下げるが乗客たちはいくつかの舌打ちや白い視線を残して階下へ去った。

「何やってんや君も、」

余計な恥をかかされた苛立ちも手伝って声はきつくなった。

「自分の代わりに誰か降りろみたいなみっともない真似すんなや! 君がそんな奴やなんて思へんかったわ! ネットであんだけ感じよう見せといてリアルであんまりみっともない真似せんといてくれや!」

人の気配に聡い伸行には、今自分が周囲からどう見えているかも自覚されている。しかし今ひとみを責める言葉をこらえることはできず、ひとみが言い返さないことも相まって言い募ってしまう。

だが、言い返さない相手を一方的に詰るのも結局は後味が悪く、すぐに伸行の沸騰も収まった。

ずっと黙って伸行の口元を見つめていたひとみは、伸行が黙ってから口を開いた。

「……重量オーバーだったんですね」

おい、俺の話を聞いた結論はそこか!? 脱力しかけた伸行に、ひとみは深々と頭を下げた。

ここで、なぜひとみが伸行と会うことをかたくなに拒んだのか、その理由が明らかになります。それが、この物語の本当の始まりでした。そこから特別な二人の関係がスタートします。しかし作品のテーマは極めて普遍的です。それは、人の気持ちを思いやりつつ自分の気持ちを言葉にすることの難しさと大切さ、そして美しさとでも要約すればいいでしょうか。

解説の山本弘さんは『レインツリーの国』の感動を「鳥肌が立つほどの」という言葉で表現しています。作品を読めばこの言葉が誇張ではないことがきっとわかるはずです。