フィールド日記

2013.01.07

生物の種数を基準にした日英比較とノミバエ

2013.01.07 Monday

C.W.ニコルさんが1月6日にジャパン・タイムズに発表したエッセイの中に興味深い記述を見つけました。

When I was a boy growing up in Britain, snakes fascinated me, although in the wild I only ever saw two kinds :the harmless grass snake and the venomous viper(or adder).

As far as I know, including sea snakes, there are 47 species of snakes in Japan.

生息するヘビの種数がイギリスと日本では大きく異なることをうかがわせる文章です。

実際に、日本とイギリスの生物の種数はそれぞれのグループにおいて約3倍の違いがあり、日本の方が生物の多様性に富むと言われています。この説を利用すれば、分類学の進んでいるイギリスのデータをもとにして未解明の日本の動物の種数を予測することができるわけです。

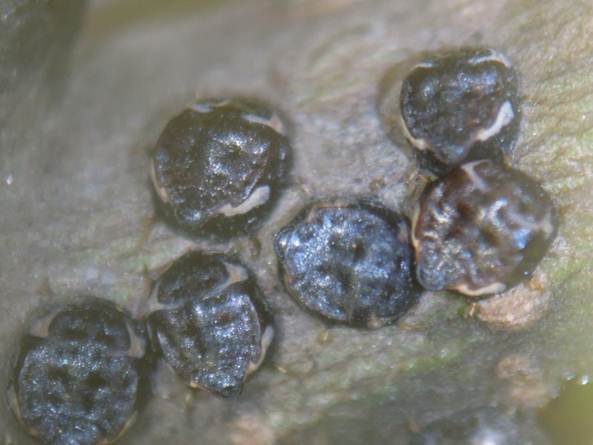

写真のハエは12月29日に、「共生の森」で採集しました。約3ミリの小さなハエです。ノミバエ科のハエであることは明らかですが、種の同定までにはいたりませんでした。ノミバエはイギリスに約300種いることがわかっています。そうすると日本にはその3倍の約900種がいることになります。同定の困難さがこの種数からおわかりいただけると思います。

今日のことば

動物なくして、人間とは何なのか。すべての動物たちが消えてしまうなら、人間は心に非常なさびしさを感じ、それで死んでしまうだろう。なぜなら動物たちに起こることは、やがて人間にも起こるのだから。すべては結ばれているのだ。

アメリカ先住民の酋長シアトルの言葉

2013.01.06

なぜ光の少ない環境でグミは生きられるのか

2013.01.06 Sunday

12月27日に不二聖心で行われた植物調査で、高校1年生が間伐体験学習を行った森の中にグミ類がたくさん生えていることがわかりました。ナツグミは以前から確認できていたのですが、今回はツルグミという種類も確認できました。ナツグミに比べてツルグミは葉裏が金色に輝くのが特徴です。その色合いがよくわかるように陽にかざしてみました。

針葉樹の森の中は薄暗く、植物にとって太陽の光をたくさん受けられる環境ではありません。一説によると、森を形成する高木の樹冠が受ける光の量を100%とするとその地表の光の量は0.5%だそうです。そのような環境の中でたくさんのグミが成長を続けているのには理由があります。グミ類は根に根粒菌を持っていてその菌類が窒素固定の役割を担い、植物の成長を助けているのです。

今日のことば

生命の形の多様さ、それはこの惑星での最大の驚異だ。生命圏はさまざまな形の命が複雑に縫い合わされたタペストリーのようなものである。一〇億年以上にわたって多様な形の生命を育んできた環境をわれわれが急激に変え、破壊していることに対する緊急の警告を伝えたい。

『バイオダイバーシティ』(エドワード・ウィルソン)より

2013.01.05

トガリヒメバチ亜科のヒメバチ

2013.01.05 Saturday

「共生の森」のカシの木の樹皮にとまっていたヒメバチを採集しました。ヒメバチは世界中で23500種が確認されている寄生バチです。写真は拡大してありますが、体長約4ミリです。専門家に同定の依頼をしたところ、「写真のヒメバチですが、トガリヒメバチ亜科までは間違いありません。おそらくGelis属の有翅型ですが、属や種の同定は実物を確認する必要があります。」という回答をいただきました。Gelis属の有翅型だとすると、静岡県の初記録ということになります。

たまたま昨日読んだ1922年の岩手日報の記事に、その年に見られた毒蛾の大発生の原因についての盛岡高等農林学校門前弘多教授の意見が載っていました。以下のような内容です。

(毒蛾の大発生の)もう一つの原因は昨年の冬昆虫につく所謂『寄生蜂』が非常に死んだ為にすべての昆虫が多くなったのかも知れない。寄生蜂は一匹の毛虫つまり幼虫に二十匹から三十匹位寄生して遂にその幼虫を殺してしまふのである。

これを読むと、1920年代には既に寄生バチの生態系に占める重要な位置について認識されていたことがわかります。

今日のことば

ぶつかり稽古で、根も力ももう是れ限りと思ふと、いつともなく不思議に新しい力が湧いてきます。

大錦卯一郎

2013.01.04

「ひょんなこと」という言葉はイスノフシアブラムシから生まれた

2013.01.04 Friday

第二牧草地入口近くのアラカシの木からイスノフシアブラムシ(Nipponaphis distyliicola Monzen)が見つかりました。今年の不二聖心初記録1種目です。日本語に「ひょんなこと」という表現がありますが、この言葉はイスノフシアブラムシの作る虫こぶに由来するという説があります。岩波新書の『ことばの由来』(堀井令以知)の中に「ひょんなこと」の語源についての次のような文章があります。

予期しないこと、意外なさまを「ひょんなこと」というが、この語の語源はどうであろうか。ヒョンナは室町時代のことばを集めた『日葡辞書』には「服装ややり方などが奇異で突飛な」とある。

江戸時代初期の俳人であった安原貞室による、京ことばを集めた『かたこと』(1650年刊)にも「ひょんなこと」が出ている。当時の京都ではヒョンナコトを「ひょがいなこと」「ひょうげたこと」などといった。「是はひょんという木の実の、えもしれぬ物なるよりいへること葉」ではないかとある。ヒョンノキからという説である。ヒョンノキはイスノキ・ユスノキといい、マンサク科の常緑高木で、庭木として栽培され、その材は柱・机に使用する。この木がどうして予期せぬという意味になったかは説明がないが、「ひょんの実」というのはこの木の葉を虫が食ったあとにできる虫こぶのことである。子供の遊びでこの虫こぶの穴を吹くとひょうひょうと鳴るところから木の名も「ひょん」となったのかも知れない。

この中に出てくる「虫」がイスノフシアブラムシです。イスノフシアブラムシはイスノキとアラカシの間を行ったり来たりするアブラムシです。

今日のことば

箱根駅伝より

優勝した日本体育大学の7区高田選手のことば

「去年、中途半端な順位だったら今年も同じだったと思う。19位だったから優勝できたんです。」

東日本大震災で姉を亡くした、青山学院大学8区高橋選手のことば

「僕が箱根を走るのは姉の夢の一つだった。それをかなえることができて良かった。」

2013.01.03

シャクナゲの品種改良はなぜ遅れたのか

2013.01.03 Thursday

栗畑のシャクナゲの花芽が少しずつふくらみを増してきました。シャクナゲには多数の園芸種がありますが、栗畑のシャクナゲも園芸種の一種です。週刊朝日百科『植物の世界65号』にはシャクナゲの園芸種についての興味深い記述があります。その一部を以下に引用します。

シャクナゲの本格的な園芸品種の改良は1800年代に始まり、キクやバラなどの花卉に比べてその歴史はたいへん短い。しかし、品種の数は急速に増加し、現在約1000の品種があるといわれ、北半球を中心に広く世界中で栽培されている。品種改良の始まりが遅かったのは、シャクナゲの自生の中心が中国やヒマラヤなどの山岳地帯の辺境であり、プラント・ハンターの活躍によってそれらがヨーロッパに紹介されたのが、1800年代になってからだったためである。

今日のことば

落ちてきたら

今度は

もっと高く

もっともっと高く

何度でも

打ち上げよう

美しい

願いごとのように

「紙風船」(黒田三郎)

2013.01.02

イヌマキと井上靖の「あすなろう」

2013.01.02 Wednesday

高校1年生が「共生の森」に植えたイヌマキが冬の寒さに耐えて成長を続けています。井上靖の『あすなろ物語』で知られるアスナロというヒノキ科の樹木がありますが、伊豆地方ではイヌマキのことをアスナロというそうです。全く違う名前の樹木かどうして同じ名前で呼ばれているのか、不思議なことです。

伊豆で育った井上靖も、「アスナロ」は言えばイヌマキのことを指すと思っていたらしいことが、「あすなろう」(『あすなろ物語』ではありません。)という小説を読むとわかります。

今日のことば

大学の三年の時、私は高等学校時代からの不規則な生活が祟ってやむなく卒業を一年延ばし、その年の秋から

翌年の春にかけて、半カ月余りを郷里の伊豆で養生専一に送らねばならなかった。

読書は許されなかったので、時には梶井基次郎の「檸檬」の中に出てくるあの渓合の雑木林の道を歩くこともあったが、大抵は二階の自分の居間から硝子戸越に天城の山々を終日眺めて暮すことが多かった。

その頃、夜になると、村の小学校のIと言う若い先生がよく話しにやって来た、痩せぎすで長身で――のっぽと言う感じがよく当てはまる何処か間延びのした所のある男で、眼尻に皺をよせ乍らぽつりぽつりと話し出すと、いつまでも腰を上げなかった。

「あすなろうという木を知っていますか」

その晩もIは私の所へ共同湯帰りの濡れ手拭をぶら下げたまま訪ねて来て、十二時近くまで話し込んでいた。

中学校の植物の教師の検定試験を受けるというので、植物は随分勉強しているらしく、また植物の話になると彼の訥弁も見違える様に生彩をおんでくるのが常であった。

「あすなろうって、槇(マキ)の木のことでしょう」

私が答えると、Iは、さにあらずと言う様に得意な時いつもする人のよい微笑を浮べて、

「伊豆ではそう言いますが、そりゃお誤りですよ。ほんとはあすなろうと言えば羅漢柏の事です。

マツ科の植物で――」

と、あすなろうの説明を始めた。羅漢柏は大変よく檜に似ている木で、そのあすなろうという別名も「あすは檜になろう、あすは檜になろう」と言う言葉が詰まって、あすなろうとなったと言うのである。「それが証拠にはあすなろうと言う字も翌檜と書きます」

とIは畳の上に字を書いてみせた。

「あすなろう」(井上靖)より

2013.01.01

グレープフルーツの木

2013.01.01 Tuesday

1988年のある日、寄宿舎の食事のデザートとしてグレープフルーツが出ました。その時の一粒の種が土に

植えられ、それがこんなに大きくなりました。25年の時が経ったわけです。樹木が私たちに教えてくれる

ことは数知れずありますが、ゆっくりとした育ちこそ確実な育ちであるということもその中の一つだと感じます。

リルケは「樹木のように成長しなさい」という言葉を残しました。新しい1年が不二聖心に関わるすべての人に

とって、着実な成長の1年となりますようお祈り申し上げます。

今日のことば

私の人生を劇的に変える言葉というのはなかなか思いつかないが、ゆるやかに変えた言葉で大好きな言葉がおぼしめしである。

おぼしめしを国語辞典で調べると、「思い」の尊敬語でお考え、お気持ちとある。私の場合、おぼしめしとは、上に神さまのとつけるのがふさわしいと思っている。

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の中で、登場人物が「ただいちばんのさいわいに至るために、いろいろのかなしみもみんなおぼしめしです」としゃべるシーンがある。

宮沢賢治は法華経の信者であったが、この言葉は、そのままカトリックでも通じると思う。

ただいちばんのさいわいとは天国であり、この世でいろいろのかなしみもみんな神さまのおぼしめしですと私は理解している。

私はトルストイの民話が好きで三、四の民話は暗記するほど読んでいる。『ふたりの老人』の最後の章にやはりおぼしめしという言葉が出てくる。

隣家同士の老人ふたりが聖地巡礼へ旅立つが、ひとりの老人は一年かけて目的を達するが、もうひとりの老人は旅の途中で喉が渇き、一軒の家へ入ったところ、一家中が病気で、食べる物もなく、亡くなる寸前であった。

見捨てることができず、食べ物を買い与え、馬を買い与え、はては畑まで買い戻してやると、手許には旅を終えるだけのお金がなくなり、途中でふるさとの村へ引き返すのであったが、それを老人は、旅から無事に帰った隣の老人に、「何事も神さまのおぼしめしだよ」と四回にわたっておぼしめしという言葉を使っている。何と美しい言葉だろうか。

若い頃から宮沢賢治やトルストイの民話には親しんできたが、五十歳を過ぎた頃より、おぼしめしという言葉が私の心にしみじみとしみとおるようになった。

神さまのおぼしめしを素直に受け止められる人間でありたい。

今井美沙子

お知らせ

ホームページ内の「不二の自然」を更新しました。画像をクリックすると拡大することができます。

http://www.fujiseishin-jh.ed.jp/modules/myalbum/viewcat.php?cid=1&orderby=dateD

2012.12.31

ミツマタと駿河半紙の話

2012.12.31 Monday

高校1年生が間伐体験学習を行った森の中で和紙の原料となるミツマタの稚樹を見つけました。

よく見慣れたミツマタの姿とまったく違う姿に驚きます。

フィールド日記 2012.03.25 ミツマタ オニシバリ ヒシベニボタル アクニオイタケ ソトカバナミシャク

諸田玲子の「日月めぐる」という小説の中には、ミツマタと駿河半紙について言及した以下の

ような箇所があります。

駿河半紙は、原村に住む渡辺兵左衛門が三椏(ミツマタ)を紙の原料として発見して以来、

急速に広まったもので、歴史は浅い。だが従来の楮(コウゾ)で作った紙より、丈夫で上質な

紙ができるというので、高級品としてもてはやされていた。

三椏は紙の原料となる太さに枝が生長するまでに三、四年かかる。ただしその後は毎年刈り取る

ことができるという。

不二聖心のミツマタの稚樹は来年も少しずつ生長を続けていくことでしょう。

今年も「不二聖心のフィールド日記」を御覧いただき、ありがとうございました。

今日のことば

三人の親子 千家元麿

ある年の大晦日の晩だ

場末の小さな暇そうな、餅屋の前で

二人の子供が母親に餅を買ってくれとねだっていた。

母親もそれが買いたかった。

小さな硝子戸から透かして見ると

十三銭という札がついている売れ残りの餅である。

母親は永い間その店の前の往来に立っていた。

二人の子供は母親の右と左のたもとにすがって

ランプに輝く店の硝子窓を覗いていた。

帯の間から出した小さな財布から金を出しては数えていた。

買おうか買うまいかと迷って、

三人とも黙って釘付けられたように立っていた。

苦しい沈黙が一層息を殺して三人を見守った。

どんよりした白い雲も動かず、月もその間から顔を出して、

どうなる事かと眺めていた。

そうしている事が十分あまり

母親は聞えない位の吐息をついて、黙って歩き出した。

子供達もおとなしくそれに従って、寒い町を三人は歩み去った。

もう買えない餅の事は思わないように、

やっと空気は楽々となった。

月も雲も動きはじめた。そうしてすべてが移り動き、過ぎ去った。

人通りの無い町で、それを見ていた人は誰もなかった。場末の町は永遠の沈黙にしづんでいた。

神だけはきっとそれを御覧になったろう。

あの静かに歩み去った三人は

神のおつかわしになった女と子供ではなかったろうか。

気高い美しい心の母と二人のおとなしい天使ではなかったろうか。

それとも大晦日の夜も遅く、人々が寝しづまってから

人目を忍んで、買物に出た貧しい人の母と子だったろうか。

お知らせ

ホームページ内の「不二の自然」を更新しました。画像をクリックすると拡大することができます。

http://www.fujiseishin-jh.ed.jp/modules/myalbum/viewcat.php?cid=1

2012.12.30

不二聖心のカシの木がDNA鑑定へ

2012.12.30 Sunday

12月27日に不二聖心で行われた植物調査の際に野口英昭先生が、生徒が間伐体験学習をした

森を見て、しっかり間伐の行われている立派な森だと言ってくださったことが、たいへんうれしく

心に残りました。その言葉に続けて野口先生は「間伐がしっかり行われているとこういう木が育つ」

と近くにあったアラカシの木を指さされました。その後も何本ものカシ類を確認でき、調査の大きな

収穫となりました。中でも最後の1本に野口先生は注目なさいました。その1本はアラカシとシラカシ

の交雑種だったのです。交雑の状態をより詳しく調べるためにDNAを調べることになりました。

これまで雑木の1本としか見ていなかった木が、専門家の目には貴重な研究材料として映ったわけです。

ものの持つ価値を見抜く目を持ちたいものだと切に思いました。

調査して以来、この木に注目するようになり、さまざまな生き物がこの木に集まってきていることが

わかってきました。写真に写っているツマグロコシボソハナアブはその一例です。

今日のことば

いったい自然は、日本百景とか近江百景とか優先させることからが、ケチくさい認識不足である。

自然とは、一つの森林が、土壌、水系、植物、野鳥、昆虫、爬虫類、両生類、各種下等動物、蘚苔、

岩石、気候などの一切条件を具備した相関関係の均衡であって、その均衡の成立しているところこそが、また美のたたずまいでもあるのだ。

「鳥も黙っていられない」(中西悟堂 1970年)より

お知らせ

ホームページ内の「不二の自然」を更新しました。画像をクリックすると拡大することができます。

http://www.fujiseishin-jh.ed.jp/modules/myalbum/viewcat.php?cid=1&orderby=dateD

2012.12.29

野蚕ウスタビガの繭

2012.12.29 Saturday

牧草地の脇の道でウスタビガの繭を見つけました。ウスタビガは野蚕として知られるヤママユガ

科の蛾で、繭から天然の絹糸を採ることができます。幼虫の食草は、クヌギ、コナラなどのブナ科

の樹木や桜などで、冬の里山で一際目立つ緑の繭をよく見つけます。写真の繭は栗の木についてい

ました。クリもまたブナ科に属しています。

ウスタビガの繭が残る雑木林の風景は、日本の懐かしい風景の一つです。

今日のことば

世界に誇れるのは昔ながらの里山だ。雑木林も小川も田んぼも人が手を入れて持続可能に利用して

きた。これが崩れ、コウノトリのように一度は姿を消した生き物もいる。

田を知らない都会の子どもに田植えをさせると、「懐かしい」と言う。体験しても、していなくても、

懐かしい風景があります。30年以上前、八ヶ岳のふもとの荒れた人工林を買い、間伐をして広葉樹を

植え、雑木林はよみがえった。森を手助けして、生き物が機嫌良く暮らせるような環境をつくろうよ。

柳生博

お知らせ

ホームページ内の「不二の自然」を更新しました。画像をクリックすると拡大することができます。

http://www.fujiseishin-jh.ed.jp/modules/myalbum/viewcat.php?cid=1