フィールド日記

2012.12.28

イヌツゲメタマフシ

2012.12.26 Wednesday

高校1年生が「共生の森づくり」をしている土地はかつて葡萄園でした。その葡萄の栽培を

していたご夫婦が住んでいた家が栗畑の近くに残っています。家の脇にはイヌツゲの木があり、

今も元気に成長を続けています。虫こぶは植物の細胞が増殖する力を利用して作られますが、

今年もイヌツゲの側芽の部分にイヌツゲメタマフシができていました。植物の組織がイヌツゲ

タマバエの幼虫の部屋に変化したわけです。イヌツゲタマバエの生活史についての研究によれば、

3齢幼虫で越冬するということですから、この部屋の中では小さな幼虫が静かに春を待っている

はずです。

今日のことば

確かな未来は、懐かしい風景の中にある。

柳生博

2012.12.27

野生の柿(ヤマガキ)を発見しました

2012.12.27 Tuesday

来年の総合学習に生かすために株式会社インプルに校内の植物の調査を依頼しました。調査を

してくださった野口英昭先生はたいへん博識で、植物についての興味深い話をたくさんうかがう

ことができました。

不二聖心のフィールドの植物について新しい発見もたくさんありましたが、その中の一つが写真

の柿です。これは第2牧草地の脇の道で見つけたヤマガキ(野生の柿)です。柿の木にたった一つ

実が残っていました。野口先生によると直径が3センチ以内のものが野生の柿とされるということ

でした。人間によって栽培されている柿の木の場合、故意に実を一つ残すことがあり、それを木守

柿と呼んで、俳句の季語にもなっています。

この実は、たまたま一つだけ残ったもののようですが、冬枯れの景色の中に赤い柿の実が一つ残っ

ている風景には何とも言えない風情があります。

今日のことば

烏瓜冬ごもる屋根に残りけり

室生犀星

2012.12.26

クヌギハオオケタマバチが冬芽に産卵しています

2012.12.26 Wednesday

12月16日にすすき野原に立つクヌギの木にたくさんのタマバチが発生しているのを見つけました。

専門家の方に標本をお送りして同定を依頼したところ、クヌギハオオケタマバチであることがわかり

ました。クヌギハオオケタマバチは冬芽に産卵することがわかっていますが、この時も冬芽にとまっ

ている個体をいくつも見かけました。

採集してさらに観察を続けたところ、ハチはケースの中に入っている冬芽をきちんと探し当て、再び

産卵を始めました。その時の様子を撮影しましたので、ご覧になりたい方は下記のURLをクリック

してください。産卵管を出し入れしている様子が脚の間から見えます。

http://www.youtube.com/watch?v=kqAgMzgBlfw

野外で産卵している様子です。

ケースの中で冬芽を探しています。

今日のことば

うまく使えた一日の終わりに快い眠りが訪れるのに似て、うまく使えた人生の後には穏やかな

死が訪れる。

塩野七生

2012.12.25

イラガの繭に小さな穴を見つけました

2012.12.25 Tuesday

イラガの繭を見つけました。イラガの繭の中に入っている幼虫は、昔からタナゴ釣りの餌として

使われてきました。イラガは、日本人の生活と長く関わってきた生き物です。

しかし、残念ながら写真の繭は釣り餌として使うことはできません。繭をよく見ると、穴が開いて

いることがわかります。この穴はイラガセイボウというハチが産卵のために開けた穴で、繭の中で

はイラガの幼虫を餌としてイラガセイボウの幼虫が育っているはずです。2つの穴のうちの1つには

丁寧に蓋までされています。おそらくイラガの幼虫はすでに萎れ始めていることでしょう。

来年の5月頃にはイラガセイボウという宝石のように美しいハチが羽化するはずです。

成虫の姿をご覧になりたい方は、下記のURLをクリックしてください。

http://tokyoinsects.web.fc2.com/hymenoptera/iragaseibou.html

今日のことば

娘が小学校三年生のとき、オーストラリア・カンガルー島のヒツジの牧場に九ヵ月ほど住んだ。

そのとき、ヒツジが日がな一日草を食んでいるので、ぼくは彼女に「ヒツジさんて、なに考えてる

んだろうね」と尋ねた。すると娘は、「草だよ。草しか見てないよ」。確かに動物は食べることしか

考えていないに違いない。ぼくは思わず「深いな」と感心してしまった。

岩合光昭

2012.12.24

「共生の森」のアワブキの冬芽

2012.12.24 Monday

「共生の森」の苗木の中には、根付いたものもあれば、枯れてしまったものもあります。

ほとんどの苗木は葉を落としてしまいましたが、冬芽がついているのを見ると木が生きていること

を確認できてうれしくなります。今日は、「共生の森」に高校1年梅組2班が植えたアワブキの写真

を撮ってみました。冬芽の形に個性があり、樹皮の白い模様も特徴的です。来年も、この小さな木

が風雪に耐えて成長を続け、大きく育ってほしいと願わずにはいられません。

今日のことば

どうもヒトは常に自分が主人公であることばかりを考えているようです。キリンにはキリンのおきて

があるのでしょう。シマウマにはシマウマのおきてがあるのでしょう。それらのおきてが絡み合って

壊れないようにまとまっているのがアフリカの大地なのです。

どうしてヒトとしての見方しかできないのだろうと自分をいさめるばかりです。

岩合光昭

2012.12.23

クワナケクダアブラムシ

2012.12.23 Sunday

12月18日にクヌギの虫こぶ(クヌギエダイガタマフシ)についているアブラムシを採集しました。

専門家の方に同定を依頼したところ、クワナケクダアブラムシGreenidea kuwanai (Pergande)で

あることがわかりました。危険が迫ると角状管の先端からは警戒フェロモンが分泌され、仲間に危険

を知らせるそうです。

今日のことば

人間の知識や考え方には、どうしても限界があるように思う。誰かがどこかで出会った現実が、

普遍的なことのように誤解され、「世界の常識」になってしまう。「ライオンとは……である」

と定義されても、セレンゲティのライオンと、ボツワナや他の地域のライオンとでは生態が異なる。

もちろん顔つきだって違う。多くの場合、野生動物を見るときに、最初に結論を出してしまっている

ような気がしてならない。その結論に導くには、目の前で起きていることをどういうふうに解釈した

らいいか。頭の中でそれを確認している。現実が後ろからついてくる。

それでは野生動物は見えてこない、とぼくは思う。考えるよりも、まず見る。「ヒトが見る目」を

はずし、まったく別個の生きものとして、虚心坦懐に見る。そうしなければ、いつまでたっても

野生動物とヒトとの関係は変わらないのではないか。

岩合光昭

2012.12.21

パンジーとハナアブ

2012.12.21 Friday

図書館の花壇のパンジーにハナアブ(ナミホシヒラタアブのメス)が来ていました。ハナアブの多く

はハチに擬態することによって敵から身を守ろうとしています。12月に入ると受粉昆虫として活動で

きる虫の種類は極めて少なくなりますが、不二聖心では天気の良い日には双翅目の昆虫が花に集まる

様子を観察することができます。

ハチに擬態するハナアブについてお知りになりたい方には、高桑正敏先生の「擬蜂虫 ―ハチを見た

らハチでないと思えー」(「自然科学のとびら」第7巻第3号)を読むことをお勧めします。

http://nh.kanagawa-museum.jp/tobira/7-3/takakuwa.html

今日のことば

いつでもとこでも

「いま」「ここ」、が

自分の「いのち」の正念場

自分の一番大事なところ

相田みつを

2012.12.20

モリオカメコオロギの2種類の鳴き声

2012.10.20 Saturday

「共生の森」でモリオカメコオロギを見つけました。同定のために採集し鳴き声を記録してみたところ、

モリオカメコオロギはさまざまに鳴き分けることがわかりました。たくさんの鳴き声から2種の鳴き声を

紹介します。

今日のことば

夜の歌い手である蟋蟀(こおろぎ)には、多くの種類がある。蟋蟀という名前は、「キリキリキリキリ、

コロコロコロコロ、ギイイイイイ」という鳴き声から由来している。その変種の中にエビ蟋蟀というのが

いるが、これはまったく鳴かない。しかし、馬蟋蟀、鬼蟋蟀、閻魔蟋蟀はいずれもみな、立派な音楽家で

ある。色はこげ茶か黒で、この歌の上手な蟋蟀たちの翅には、変わった波形模様がついている。

蟋蟀に関する興味深い事実は、八世紀の中頃に編纂された日本最古の『万葉集』という歌集に、この虫の

名が出ていることである。次の歌は、優に一千年以上も昔の読み人知らずによる作である。

庭草に村雨ふりてこほろぎの鳴く声聞けば秋づきにけり

(にわか雨が、庭草に降り注いだ。こおろぎの鳴く声を聞けば、秋がやって来たこと が知れることだ)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)

2012.12.20

不二聖心で発見された黒曜石

2012.12.20 Thursday

元用務員の中家さんから不二聖心のフィールドで見つかった黒曜石と石斧の刃部を見せて

いただきました。(写真の石斧の柄の部分は中家さんが想像で作られたものです。)他にも

明らかに細工を施したと見られる石片がいくつも見つかっており、不二聖心の土地が遥か昔

から人間の生活の場であったことがうかがわれます。

今日のことば

なんにもない なんにもない

まったく なんにもない

生まれた 生まれた 何が生まれた

星がひとつ 暗い宇宙に 生まれた

星には夜があり そして朝が訪れた

なんにもない 大地に ただ風が吹いてた

やがて大地に 草が生え 樹が生え

海には アンモナイトが 生まれた

雲が流れ 時が流れ 流れた

ブロントザウルスが 滅び

イグアノドンが 栄えた

なんにもない 大空に ただ雲が流れた

山が火を噴き 大地を 氷河が覆った

マンモスのからだを 長い毛が覆った

なんにもない 草原に かすかに

やつらの足音が聞こえた

地平線のかなたより マンモスの匂いとともに

やつらが やって来た

やって来た

やって来た

園山俊二

2012.12.19

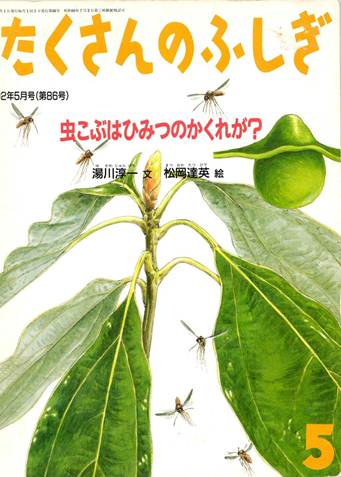

『虫こぶはひみつのかくれが?』とムラサキシキブハケタマフシ

2012.12.19 Wednesday

先日、中学3年生の国語の授業で『虫こぶはひみつのかくれが?』(福音館書店)という本を紹介しました。著者の湯川淳一先生の許可を得ることができましたので、「不二聖心のフィールド日記」でも紹介文を掲載したいと思います。湯川淳一先生は不二聖心のフィールドの虫こぶにも注目してくださいました。

昨日の新聞から284 平成二十四年十二月三日(月)

『虫こぶはひみつのかくれが?』(湯川淳一・福音館書店)を読む

―― 一つの事実をつきとめるために必要なことは何か ――

福音館書店の本で科学の面白さに目覚めたという人はみなさんの中にも多いのではないでしょうか。とりわけ、月刊「たくさんのふしぎ」のシリーズは科学の面白さを伝える数多くの名著を生み出してきました。その中で特に心に残っている一冊が、湯川淳一先生の『虫こぶはひみつのかくれが?』です。

『虫こぶはひみつのかくれが?』は、虫こぶ(昆虫の出す化学物質によって植物の細胞が作り出す、昆虫の卵や幼虫のための小さなこぶ)というものの興味深さを伝えてくれるとともに、湯川淳一先生の調査経過を通して、研究者が一つの事実をつきとめるためにどれだけの努力をしているかということを学ばせてくれます。

その一端をここで紹介してみましょう。

湯川先生はシロダモタマバエという、シロダモの葉に虫こぶ(シロダモハコブフシ)を作るタマバエの研究者です。湯川先生は先ず調査のために35本のシロダモの木を選びます。そして35本すべての木についている葉の枚数を数えていきます。

葉の枚数は2850枚ありました。虫こぶはすべての葉に均等にできるわけではありません。

『虫こぶはひみつのかくれが?』には「1枚の葉に1個だけのものもあれば、100個以上もできているのもある」と書かれています。

先生はなんと2850枚の葉すべてを調べて虫こぶの数を数えていきます。見つかった虫こぶの数は2792個だったそうです。その中に1匹ずつ幼虫が入っています。2792匹の幼虫がどれだけ生き残るのか。このあとも調査は続きます。幼虫の行く手にはさまざまな困難が待ち受けています。敵も少なくありません。ヒメリンゴカミキリが葉を枯らしたことにより1093個の虫こぶが枯れてしまい、自然死で311匹の幼虫が死に、台風で514個の虫こぶが落ちてしまいました。このようにして虫こぶはどんどん数を減らしていきます。

12月には473個に減ってしまいました。このころからシロダモタマバエコマユバチが虫こぶに寄生し始めます。ハチの産卵管は虫こぶの壁を突き通し、中にいるタマバエの幼虫や内壁に産卵します。

孵化したハチの幼虫はタマバエの幼虫を食べて育ちます。寄生するのはコマユバチだけではありません。他にコガネコバチというハチもいます。先生は、473個の虫こぶのうち、いくつ寄生されるかをすべてお調べになったのです。

長期間にわたる調査の結果、驚くべき事実が明らかになります。冬を越した473個のシロダモタマバエの虫こぶから、コマユバチが245匹、コガネコバチが124匹出てきたのです。シロダモタマバエは79匹だったそうですから、4分の3は寄生されてしまったことになります。成虫になったあとも、蜘蛛に食べられてしまったり、寒さに負けて死んでしまったりするタマバエがたくさんいました。

最終的に一生をまっとうできたのは24匹だったそうです。

2792匹のうちの24匹です。宙を舞うタマバエを目にした時に、この事実を知っているのと知らないのとではタマバエの見え方がまったく違ってくるのではないでしようか。知ることは物の見え方が変わることだと改めて思います。

タマバエの研究はタマバエの生態をつきとめる以外にもさまざまな意味を持ちます。その一例として、湯川先生が編者を務めた『地球温暖化と昆虫』(全国農村教育協会)という本の中の第3章に収められた「樹冠から下枝へ、生活舞台の移動」に書かれた調査記録を紹介しましょう。

この時の調査は、高所作業車のクレーンにとりつけられたゴンドラに乗って高さ12メートルのシロダモの木の樹冠から昆虫を採集するというものでした。そこでたくさんのシロダモハコブフシを採集します。しかし、この結果は湯川先生を悩ませることになります。その悩みについて記述した部分を引用しましょう。

たくさんの虫えい(虫こぶ)が採集できたのは喜ぶべき成果でしたが、このことは同時に、私たちを大きく悩ませる結果にもなりました。というのは、以前、鹿児島で行われた調査で、シロダモハコブフシは大木の下枝や林内の幼木など、日陰の葉に多く形成され、樹冠部のような日当たりのよい場所には形成されないことが分かっていました(Yukawa and Akimoto,2006)。そして、まれに日向に形成された虫えいでは、中に生息しているタマバエの死亡率が上がるため、このタマバエは日向よりも日陰に適応した昆虫で、日陰に形成した虫えいに生息する性質を持っているのだろうと考えられていたのです。ところが、今回の福岡の調査では、樹冠部でたくさんの虫えいが見つかった一方で、大木の下枝や林内に生えている幼木のような日陰のシロダモの葉には、虫えいがごくわずかしか形成されていませんでした。

なぜシロダモタマバエは、鹿児島では下枝や幼木といった日陰に生息し、福岡では樹冠部のような日向に多く生息しているのか、このシロダモタマバエの生息場所の謎を解き明かすことにしました。

やがて謎は解明されました。本来、下枝の新芽に卵を産むシロダモタマバエですが、福岡ではタマバエの産卵時期にすでに下枝の新芽は開葉していて樹冠に残る新芽に産卵するしかないという事情があったのです。タマバエのように産卵期間の短い昆虫の場合には、生息地域によっては樹木の部位を本来の産卵部位から変えて産卵するしかないということがわかったのです。

ということは、地球温暖化などの気候変動の影響を受けてタマバエの産卵の時期が変わってしまうと、産卵場所を新たに探す必要が出てきたり、場合によっては産卵場所を失ってしまったりすることにもなりかねません。私たちの見えないところで、気候変動の影響を受けている小さな生き物が実はたくさん存在するかもしれないということをタマバエは推測させてくれます。

先ほど引用した文章の最後は次のように結ばれています。

樹冠部の昆虫採集で偶然出会った小さなシロダモタマバエの虫えい(虫こぶ)は、地球温暖化をはじめ、人類が直面しているさまざまな環境問題を考える大きなきっかけを、私たちに与えてくれた気がしています。

湯川淳一先生の研究者としての地道な努力とその興味深い研究内容にふれて、湯川先生に対する尊敬の念が深まっていきました。先生のおかげで、虫こぶに対する関心も格段に高まり、いろいろな植物に作られた虫こぶに自然に目が行くようになりました。

先日、高校一年生が総合学習の時間に間伐を行った校内の森の様子を見に行きました。間伐をしたところは、光が地上にまで届くようになり、その木漏れ日が森の中の樹木を照らしていました。

よく見ると光の先に一枚の葉が見えました。そこに虫こぶがついていました。ヤブムラサキという木の葉についていた虫こぶだったのですが、図鑑で見た覚えがありません。さっそく、これまで何度か同定のお願いをしてきた九州大学の阿部芳久先生にメールで画像を送って同定をしていただきました。阿部先生からの返信は次のようなものでした。

ゴール(虫こぶ)の写真を拝見しました。寄主植物から判断してタマバチではなさそうです。虫えい図鑑には出ていないようですが、タマバエの可能性はあると思います。この写真をタマバエが御専門の湯川先生にお送りして同定をお願いしてもよろしいでしょうか。

このメールを見て、僕はたいへん驚きました。

なんと、あの『虫こぶはひみつのかくれが?』の著者に不二聖心の森の木の葉の虫こぶを見ていただけることになったのです。

数日後、湯川先生からもメールが届きました。

幼虫とゴールのアップの写真をお送り頂きましたので、ゴールに毛が生えているのが 良く分かりました。幼虫は、まだ、終齢(3齢)幼虫にはなっていないようです。 このゴールは、タマバエの1種によるムラサキシキブハケタマフシと言われるもので、 ムラサキシキブとヤブムラサキで見つかっています。日本原色虫えい図鑑には、写真が掲載されていませんが、リストには含まれています。鹿児島、福岡、埼玉、千葉、東京で見つかっています。まだ、タマバエの成虫が得られていませんので、種の同定は出来ていませんし、生活史も分かっていません。ぜひ、成虫を羽化させて下さるようにお願い致します。

湯川淳一

尊敬する先生から、このような貴重なメールをいただけたことに感激しました。

ムラサキシキブハケタマフシという虫こぶの中には体長が数ミリしかない小さな幼虫が入っています。まだ四つの県でしか記録のないこの虫こぶが不二聖心ではなぜかたくさん見られるのです。小さな命ではありますが、シロダモタマバエがそうであったように、ムラサキシキブハケタマフシも、「地球温暖化をはじめ、人類が直面しているさまざまな環境問題を考える大きなきっかけ」を与えてくれるかもしれません。湯川先生の期待にお応えできるように、地道な観察をこれからも続け、成虫の羽化に向けて努力していきたいと思っています。

不二聖心は研究活動を大切にする学校です。みなさんも『虫こぶはひみつのかくれが?』などの湯川先生の著作を手にとり、一つの事実をつきとめようとする時に研究者に求められるものは何なのか、ぜひ学んでみてください。

今日のことば

1989年、私は科学的な裏付けもないまま地元の山に広葉樹林を植える運動を始めた。やがて松永勝彦・北海道大名誉教授らとの出会いで、森と川と海の生態系が密接に結びついていることが分かった。広葉樹の腐葉土が保水力を高め、鉄などの養分が河川水を通じて海に流れ込み魚や貝のエサになるプランクトンをはぐくむのだ。植林は非常に理にかなっていたのである。

その活動も来年で25年となる。この間に三陸沖漁場がオホーツク海を通じてロシア、中国国境を流れるアムール川の環境に大きく影響されることが判明した。私たちの経験を国際的な環境保全にどう役立てるかが問われている。

畠山重篤