フィールド日記

2012.05.31

モリアオガエルの卵塊

2012.05.31 Thursday

今日は一日中、よくホトトギスが鳴いていました。夕方には、鳴きながら空を飛んでいくホトトギスの姿を目撃することもでき、古典詩歌の世界の中に自分がいるようでした。

もう一つよく聞いたのは、モリアオガエルの鳴き声です。築山の池の卵塊が一日で三つも増えたのにも驚きました。何が産卵を誘発しているのか、興味深いです。

今日のことば

私が病気で動けなくなったときに、一番辛かったことは、人に何かをしてあげられないことであった。逆にいえば、人に何かをしてあげて、喜ばれることが何よりもうれしいということである。この喜びは、私だけにとどまらず、多くの人に共通している。

柳澤桂子

2012.05.30

オサムシ

2012.05.30 Thursday

不二聖心でもオサムシが頻繁に見られるようになってきました。アオオサムシやマイマイカブリなどのオサムシ類は上翅はありますが下翅は退化しているために飛ぶことができないため、移動能力の低い甲虫として知られます。そのために生息場所の違いによって種分化がおこることも多く、世界的には地球の歴史を語る昆虫として注目されてきました。写真のオサムシは、シズオカオサムシやアオオサムシなど、いくつかの種の可能性がありますが、写真からだけでは判断ができません。辛抱強く同定の努力を重ね、この地域のオサムシ相について明らかにできれば、オサムシの分布が静岡県東部の地理的な歴史について何かを語ってくれるかもしれません。

今日のことば

The Earth does not belong to man,

man belongs to the Earth.

All things are connected.

Chief Seattle

2012.05.29

サムライコマユバチ

2012.05.29 Tuesday

5月20日に雑木林でマイマイガに寄生しているサムライコマユバチの繭を見つけました。蛾の幼虫の体内に寄生したサムライコマユバチが体外に出てきて繭になったものです。

寄生された幼虫の体内では蛾の寄生血球が異物を排除しようとしますので、寄生蜂は内部寄生を成功させるためにさまざまな工夫を凝らしています。繭の数の多さは、生存戦略の表れの一つと言えるでしょう。

2枚目の写真は、羽化したサムライコマユバチです。

今日のことば

旅人である私たちは、みな、もとはそこから来た、そしていつの日にかはかえりつこうとしている父の家へのふかい里心、郷愁といったものをもってうまれています。そして、その旅の道すがら、人々のやさしさに会ったとき、人にあいされたとき、あるいは自然のけだかさ、美しさを目のあたりにしたとき、えもいわれぬ感動に心をゆさぶられるのは、みなこの里ごころゆえなのです。というのも、そのようなとき、私たちはこれらの中に、私たちをつくりたもうた神の完全さをおもい出すからです。おもい出すだけではありません。しらずしらずのうちに、私たちは、これらの中に、神につくられたものの、つくりたもうたおかたにたいする渇望をかんじとるからです。

外国人にくらべて、たしかに日本人は自然にたいするおどろくほどの感受性にめぐまれているようです。おなじように「花が咲いた」と云っても、それが私たち日本人の心の中によびおこす感情は、西洋人のそれにくらべてずっと複雑で、ずっとうるおいのある、やさしさーー愛がこもっていることは、私ひとりの結論ではないとおもいます。私はいつもこう思うのです。これこそは、私たち日本人が、自然の中に永遠をみつめるーー云いかえれば、自然をとおして神の観想にいたることへの、特別な召命を証拠だてていることになりはしないだ

ろうかと。

須賀敦子

2012.05.28

幻の紅茶を摘む アンネのバラ

2012.05.28 Monday

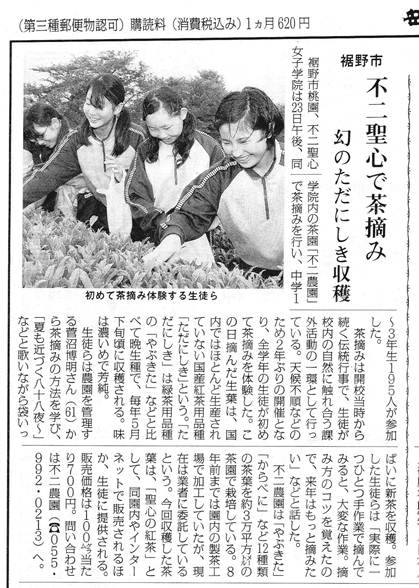

先週の中学生のお茶摘みの様子が岳麓新聞に掲載されました。

今年もヴィラフジの近くのアンネのバラが美しく咲いています。平和のシンボルとして大切にしたいバラです。

今日のことば

やがて私にも目覚めない朝が来る。

今日は恵みによって目覚めることができた。

さあ、アンネの仕事をしよう。

オットー・フランク

2012.05.27

コアシナガバチの営巣 鹿の角

2012.05.27 Sunday

ブナ帯に生えるフジイバラを不二聖心の林道で冬に見つけて以来、花が咲くのを楽しみに

してきました。ところが今日、様子を見に行ったらすべて枯れてしまっていました。枯れ枝

にはコアシナガバチが巣を作っていました。時々、このように雨ざらしの場所に巣を作る個

体がいます。

林道で鹿の角を拾いました。二十年以上、不二聖心で教えていて自分で鹿の角を拾ったの

は初めての経験でした。

今日のことば

わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。

コリントの信徒への手紙

2012.05.26

イシノミ

2012.05.26 Saturday

お茶畑の横のヒノキの樹皮の上にイシノミを見つけました。昆虫の仲間の中では最も原始的な生物の一つと言われ、水分の吸収を口からではなく腹部を水滴などに押し付けて行うという珍しい特徴を持っています。

今日のことば

一、 一日一日をていねいに、心をこめて生きること

二、 お互いの人間存在の尊厳をみとめ合って(できればいたわりと愛情をもって)生きること

三、 それと自然との接触を怠らぬこと

結局のところ人の世の詩も幸せもこの他になく、それ以外はすべて空しいことにすぎないのではないかな。

細川宏

2012.05.25

サトキマダラヒカゲ

2012.05.25 Friday

雑木林の樹液にいろいろな生き物が集まる季節になりました。上の写真の蝶はサトキマダラヒカゲです。チョウ学の大家、高橋真弓先生が20年かけてサトキマダラヒカゲとヤマキマダラヒカゲは別種であることを明らかにしたという感動的な話があります。以前は普通種であったサトキマダラヒカゲも静岡県の隣の山梨県では準絶滅危惧種に指定されるようになってしまいました。

今日のことば

かきくらし雪ふりしきり降りしづみ我は真実を生きたかりけり

高安国世

2012.05.24

ホソオビヒゲナガ タゴガエルの新聞記事

2012.05.24 Thursday

雑木林の縁でホソオビヒゲナガという蛾を見つけました。触覚の長さで際立つ蛾です。この時期、林縁の花などにとまっている姿をよく見かけます。林の中よりも林縁でよく出会える生き物が雑木林には数多くいます。

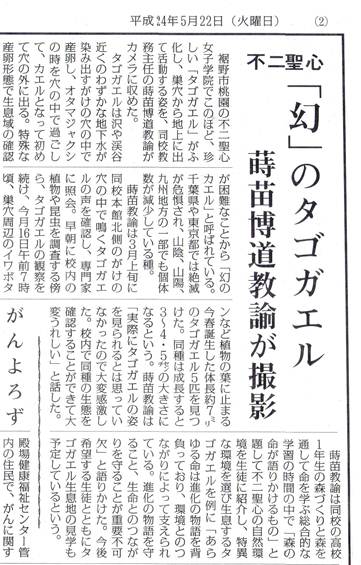

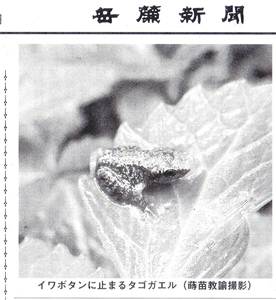

裏道のタゴガエルについての記事が岳麓新聞に掲載されました。不二聖心の宝として大切にしていきたいカエルです。

今日のことば

人はみな慣れぬ齢(よわい)を生きているユリカモメ飛ぶまるき曇天

永田紅

2012.05.23

中学生のお茶摘み ムラサキシキブミフクレフシ

2012.05.23 Wednesday

今日は中学生全員によるお茶摘みが行われました。取材をしてくださった岳麓新聞社の記者の方は「お茶が作られる過程が体験できるのはいいことですね」とおっしゃっていました。「過程」が抜け落ちることの多い今の時代にあって、貴重な体験ができた1時間でした。

ムラサキシキブの花芽に虫こぶがついているのを見つけました。タマバエのつくった虫こぶです。ムラサキシキブミフクレフシという名前の虫こぶで、『日本原色虫えい図鑑』には以下のような説明が載っています。

タマバエの1種によって子房が肥大し、最大直径3.0~6.0mm、高さ2.7~4.7mmの準球形~準倒卵形の虫えいとなる。正常実は熟すると漿質性となり、紫色となるのに対し、虫えいは正常実よりやや大きく、黄緑~緑色のままである。内部には壁のやや堅い幼虫室が1~5個あり、各々に1匹ずつの幼虫が入っている。正常実とともに虫えいも7月頃から落下し始め、秋にはほとんど落下し終わる。1部の虫えいは冬季も枝に残ることがあるが、これらは寄生蜂に寄生されたものが多い。このため、この虫えいはコバチによって形成されると考え

られていたが、後に、タマバエによるものであることが判明した。

下の写真は、虫えいの中にいたタマバエの幼虫の写真です。体長は約1.5ミリです。

今日のことば

小さい者であるとは、自分の無を認め、幼児がその父親からすべてを期待するように、天

主さまからすべてを期待すること、また何も思い煩わず、財産をつくらないことでございます。

幼きイエスの聖テレジア

2012.05.22

インモンジカメノコハムシ

2012.05.22 Tuesday

お茶畑の横の雑木林でイチモンジカメノコハムシの成虫に出会いました。とまっているのは食草のムラサキシキブの枝です。ムラサキシキブや近縁のヤブムラサキを食草とするイチモンジカメノコハムシは広くインドにまで分布していると言われます。ということは、食草のムラサキシキブの仲間も同じ範囲で分布している可能性があるということです。

今日のことば

地球を包む空気の皮のなかに

生きているのに

林檎の皮をむいて捨てている

杉山平一