フィールド日記

2011.07.26

中2自然教室・カジカガエル

平成23年7月26日 火曜日

今日は夏休み5日目です。中学2年生の自然教室は2日目を迎えました。

午前中は、中津川で生き物調査コンテストを実施しました。下の写真は絶滅危惧種のカジカガエルをつかまえて

喜ぶ生徒たちの笑顔です。コンテストを実施している間中、カジカガエルの鳴き声がよく聞こえていました。

カジカガエルは、生徒が逃がしたあとも名残惜しそうに、いつまでも石の上にたたずんでいました。

2011.07.25

トリノフンダマシ・中2自然教室

平成23年7月25日 月曜日

今日は夏休み4日目です。

朝は、生き物たちが動き始める時と私たちは思い込んでいますが、中には朝を休息の始まりの時ととらえる

生き物たちがいます。いわゆる夜行性の生物です。写真のクモは夜行性のトリノフンダマシというクモです。

夜間に活動し、昼間は鳥の糞に化けてじっとしています。

今日から中学2年生の自然教室が始まりました。

下の写真は「生命の星地球博物館」で35億年前の最古の生命化石に見入る生徒たちの姿です。

2011.07.24

アブラゼミの羽化の失敗

平成23年7月24日 日曜日

今日は夏休み3日目です。高校1年生のキャンプがスタートしました。

最近、梅雨が過ぎても蝉が鳴かないという声があちこちで聞かれています。

職員室でも今年の蝉の鳴き始めの遅さが話題になりました。

昨日の朝日新聞の夕刊には「セミの大合唱 遅れ気味」という記事が載りました。一部引用してみます。

今年はセミの羽化、鳴き始めが遅れているのか。北海道、埼玉、大阪、福岡、鹿児島、沖縄の6都道府県の

昆虫学者ら6人に各地の状況を聞いたところ、全地域で「遅め」との回答が寄せられた。沖縄では、

チョウの発育も遅れ気味という。

「春先の温度が低かったことが発育などに影響している可能性が高い。全国的な傾向のようで、

放射能や地震の影響とは考えられない」と、九州大学の紙谷聡 志准教授(昆虫学)は話す。

遅れている理由について、研究者の間では、春先の低温で幼虫の最後の成長に遅れが出た影響が大きいとの

見方でほぼ一致してい る。

気候の変化が生き物に与える影響について考えさせる記事でした。

春先の気候の変化と恐らく関係はないと思いますが、昨日珍しい光景を目にしました。

アブラゼミの羽化の失敗です。あの生命力にあふれた鳴き声を聞かせるアブラゼミが殻から抜け出せずに

アリの餌食となっていました。

2011.07.24

ダイミョウセセリとゴシュケビッチ

平成23年7月23日 土曜日

今日は夏休み2日目です。裾野市は快晴の一日でした。朝は涼しいくらいでしたが、

また明日からうだるような暑さが戻ってくるようです。

中学校校舎から本館へと向かう廊下にダイミョウセセリが迷い込んでいました。

ダイミョウセセリはラテン語の学名にも「Daimio」と入っています。

この学名は幕末に日本にやってきたロシア人ゴシュケビッチがつけたものなのです。

大名が着る黒い着物が当時のロシア人にとってよほど印象深かったのでしょう。

このゴシュケビッチという人については、静岡昆虫同好会の枝恵太郎氏がお書きになった

非常に面白くわかりやすい文章があります。以下に引用しておきましょう。

ゴシュケビッチ夫妻 ―― 伊豆下田の昆虫 ――

一八五四年、日米和親条約により開港されたばかりの下田港にロシア船ディアナ号が来航し、停泊中に津波に遭い、大破した船を修理のために戸田港へ回航する途中で沈没してしまった話はあまりにも有名である。

これに乗船していた中国語通訳のロシア人ゴシュケビッチは翌年の春まで、下田に滞在を余儀なくされた。

この時に下田近辺で採集したたくさんの昆虫標本は セントペテルブルグの王立科学アカデミー博物館に寄贈され、昆虫学者モチュルスキーやメネトリーによって研究、記載された。

静岡県の昆虫研究の幕開けは、約百五十年前の下田港の開港とともに来日外国人によって始まったといえる。

その後、伊豆天城山などの昆虫類が日本人学者の手で記載されるが、

昆虫相が詳しく解明されるのは静岡昆虫同好会の設立(一九五三年)以降となる。

ゴシュケビッチによって下田で採集され、新種として記載されたものに、シロチョウ科のスジグロシロチョウ、カミキリムシ科のノコギリカミキリやヒメスギカミキリなどがある。

また、ジャノメチョウ科のサトキマダラヒカゲ(里黄斑日陰、学名Neope goschkevitschii)のように

種名に彼の名が付けられたり、セセリチョウ科のダイミョウセセリ(学名Daimio tethys)のように属名に

「大名」と付けられたりしている。河原や海岸の砂地に生息するエリザハンミョウ(学名Cylindera elisae)は

ゴシュケビッチ夫人エリザの名が付けられている。

このように生物の学名にはよく人の名が付いたものがある。その標本を採集した人や関連する研究者に

敬意を表して献名されたものである。

モチュルスキーは異国から送られてくる多数の珍しい昆虫に驚喜し、

それらを採集したエリザ夫人の功績を讃えて命名したのであろう。

その後、一八五七年にロシア領事として再来日したゴシュケビッチ夫妻は盛んに昆虫を採集したと言われている。(枝恵太郎・静岡昆虫同好会)

1854年に津波が下田を襲うことがなかったら、おそらくこの蝶には違う名前がつけられていたことでしょう。

ちなみにこの文章に出てくるノコギリカミキリは、7月15日の「不二聖心のフィールド日記」で紹介されています。

2011.07.22

ベニシジミ(夏型)・ウスバカゲロウ

平成23年7月22日 金曜日

牧草地で夏型のベニシジミの写真を撮りました。

6月12日の「不二聖心のフィールド日記」に掲載した春型の個体の写真と比べると違いがよくわかります。

ここのところウスバカゲロウをよく見かけます。幼虫はアリジゴクです。

子どもと親の姿がここまで違う生き物も珍しいでしょう。

2011.07.21

アラゲハンゴンソウ・イナゴモドキ・ツユムシ

平成23年7月21日 木曜日

台風6号が遠くに去るにつれて、少しずつ青空が戻ってきました。下の写真は朝7時過ぎの牧草地です。

今の時期の牧草地には、アラゲハンゴンソウが毎年たくさん花を咲かせます。アラゲハンゴンソウは

北アメリカ原産の帰化植物です。朝早くからアラゲハンゴンソウにはたくさんの虫が集まっていました。

下の写真は、イナゴモドキだと思われます。直翅目バッタ科のイナゴモドキは、

5つの県で絶滅危惧種・準絶滅危惧種に指定されています。

ツユムシの姿も花の上に見つけました。弱々しげな様子になぜか心ひかれるものを感じます。

直翅目キリギリス科の昆虫です。

2011.07.20

コフキゾウムシ・ホシハラビロヘリカメムシ・オオシロガネグモ

平成23年7月20日 水曜日

台風6号の影響で今日は休校となりました。

今日も月曜日に撮影した写真を用いて最近の不二の自然を紹介します。

不二聖心では、秋の七草の一つであるクズが東名高速沿いに繁茂しています。

千年以上前から日本人の生活に深く関わってきたクズは多くの生き物の命を育んできました。

下の写真はクズの葉を食べるコフキゾウムシです。

次の写真では、クズの葉の上でカマキリの幼虫が何かを食べています。

これほど食べられてもまだ生きていました。クズの汁を吸って生きるホシハラビロヘリカメムシです。

クズの葉に依存して生きる生き物をねらっているのはカマキリだけではありません。

次の写真はクズの葉の上で獲物を待つオオシロガネグモです。この背中の模様を覚えておいて、

見つけたら背中を少し刺激してみましょう。驚くべきことがおこります。

2011.07.20

ハグロトンボ・ジガバチ・シャクガの幼虫

平成23年7月19日 火曜日

台風6号の影響を懸念して今日の授業は午前中のみとなりました。

台風が通過するまでは月曜日に紹介しきれなかったフィールドの様子を写真で紹介してみたいと思います。

7月に入ると、温情舎の校舎跡のアブラギリの大木の木陰でハグロトンボをよく目にするようになります。

これは7月に羽化した若い個体が比較的薄暗い環境を好むためだと考えられます。

7月18日は、不思議なぐらいたくさんのジガバチがハルジオンに飛んできていました。

ジガバチは土中に穴を掘り、そこに狩りをして捕獲したエサを運び入れ、そのエサの上に卵を産みます。

エサとなる昆虫は殺すことをせず急所をはずして針を刺し動けないように体を麻痺させます。

ジガバチのエサとなるのは、ヤガやシャクガの幼虫です。ジガバチのすぐ近くでシャクガの幼虫の姿も

見られました。この幼虫もジガバチのエサとなってしまったかもしれません。

2011.07.18

ラミーカミキリ・フクラスズメ

平成23年7月18日 月曜日

台風6号の接近の影響か、時々小雨の降るなか、フィールドを歩いてみました。

温情舎の校舎跡は一か月ほど前にきれいに草が刈られてしまいましたが、そこに勢いよく生えだしたのが

イラクサ科のカラムシです。あきれるほどの生命力を持つカラムシを食草とする生物は、

同じようにすばらしい繁殖力を持つことになります。

そのような生き物を2例観察しました。

1例目は、ラミーカミキリです。「ラミー」もイラクサ科の植物の名前です。1873年に長崎で記録されたのが

日本で最初の記録です。輸入されたラミーとともに大陸から入ってきたと考えられています。

人間の活動の影響を受けた昆虫の一つです。

韓国体験学習でラミーの畑を見つけた時には思わずラミーカミキリを探してしまいました。

2例目は、フクラスズメの幼虫です。成虫が冬にも見られる蛾として知られています。

以前、晩 秋に中3松組の教室に成虫が迷い込んできたことがありました。

堀辰雄の『風立ちぬ』の「十二月一日」の、「夜、そんな蛾がどこからともなく飛んで来て、

閉め切った窓硝子にはげしくぶつかり、その打撃で自ら傷つきながら、なおも生を求めてやまないように、

死に身になって硝子に孔をあけようと試みている。」という一節に登場する蛾はフクラスズメであろうと

言われています。

写真の幼虫は、こちらの存在に気がついて威嚇をしています。さらに激しく体を震わせる個体もいます。

幼虫も成虫も気性の荒いところがあるのでしょうか。

2011.07.17

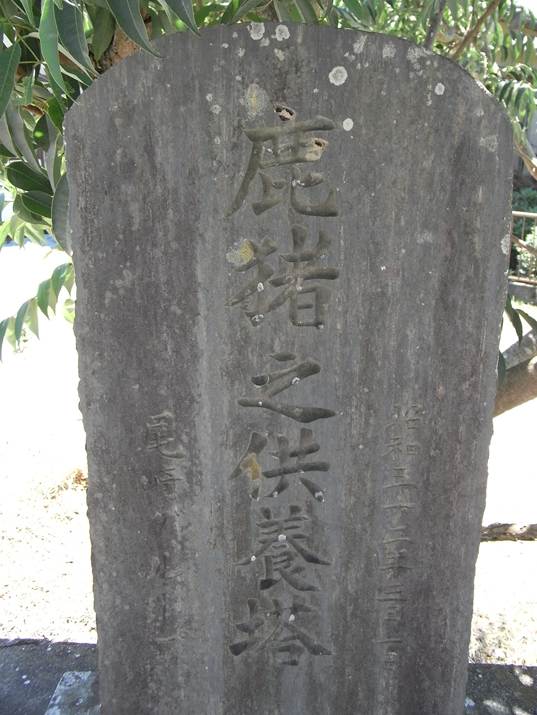

鹿猪之供養塔・カジカガエルのオタマジャクシ・カワラナデシコ

平成23年7月17日 日曜日

中学2年生が自然教室で訪れる神奈川県松田町寄の中津川に下見に行ってきました。午前11時の時点で

気温は31度ありました。連日の暑さのせいか、川の水量が激減していて生態系へ影響が心配されます。

川の近くには「鹿猪之供養塔」と彫られた石仏がありました。

鹿と猪のお墓があるというだけで丹沢の自然の奥深さが感じられます。

川にはカジカガエルのオタマジャクシがたくさん泳いでいました。カジカガエルは13の県で絶滅危惧種・

準絶滅危惧種に指定されています。自然教室で鳴き声が聞けたらどんなにすばらしいことかと思います。

俳人石原八束は、カジカガエルの声の美しさを次のように句に詠んでいます。

河鹿の音光の糸を伝ひくる 石原八束

河原にはナデシコの花が咲いていました。なでしこジャパンの「なでしこ」はこの花に由来しています。