フィールド日記

2016.04.22

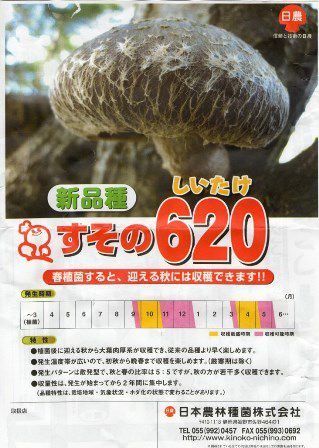

シイタケの植菌

4月20日に高校1年生が総合学習の時間に「共生の森」でシイタケの植菌を行いました。ご指導くださったのはNPO法人「土に還る木・森づくりの会」の方々です。

2016.04.19

アミガサタケ 木星

今日の一日はアミガサタケの写真を撮るところから始まりました。毎年、変わることのない中学校校舎の中庭の風景です。

今日の一日は夜空の写真を撮って終わりました。月と木星とレグルスが一列に並んでいました。最も明るく輝いているのが、木星です。

今日のことば

昔は進化を信じた人が排除されたが、今は進化を信じない人が排除される。 日高敏隆

2016.04.16

野鳥の調査 オオルリ ハクセキレイ

日本の野鳥の会の滝道雄先生の協力を得て、野鳥の調査を行いました。確認できた順に鳥の名を記しておきます。

1ウグイス 2シメ 3ガビチョウ 4ホオジロ 5ツグミ 6カルガモ 7シジュウカラ 8カワラヒワ 9メジロ

10ヤマガラ 11コジュケイ 12キセキレイ 13ハシブトガラス 14コゲラ 15ヒヨドリ 16オオルリ

17ハシボソガラス 18シロハラ 19キジバト 20トビ 21アカハラ 22ハクセキレイ 23アオジ

今回の調査で特筆すべきことは、2つあります。

1つは、35羽のツグミの群れを確認したことです。ツグミは再び群れを形成し始め、北へ帰る準備をしていることがわかります。

もう1つはオオルリの鳴き声を確認できたことです。標高298メートルと339メートルで3羽確認しました。

ウィキペディアより

マリアガーデンのツツジが最も美しく見える季節を迎えました。

近くにはハクセキレイがいました。ハクセキレイは進化の過程で川岸を離れて生活する道を選択しましたので、不二聖心でもたくさんの個体を目にすることができます。

今日のことば

(オオルリは)複雑な美しい囀りを出すので、古来鶯、駒鳥と共に三鳴鳥といわれてきた。姿といい声といい実に鮮やかで、山でこの鳥に出遭うと疲れを忘れる。 山谷春潮

2016.04.11

ベニバナトキワマンサク

「共生の森」でベニバナトキワマンサクが美しい花を咲かせています。

今日のことば

2016.04.06

聖心橋の桜 3

昨日は雨と曇りの一日でした。明日の雨の一日となるという予報です。もしかしたら今日が一年のうちで不二聖心の桜が最も美しい日であったかもしれません。

今日のことば

さまざまなこと思ひ出す桜かな 松尾芭蕉

2016.04.02

聖心橋の桜 2

昨日、撮った聖心橋の桜の写真です。2日前と大きな変化はありません。まだかなり蕾が残っています。この様子だと4月5日の入学式の頃にちょうど満開になるのではないかと思われます。そして来週の後半には盛りを過ぎ、散る花びらが東名高速道路へと落ちて行くことと思われます。

今日のことば

ちる花はかずかぎりなしことごとく光りをひきて谷にゆくかも 上田三四二

2016.03.31

聖心橋の桜

シジュウカラの囀りがよく聞かれる麗らかな春の一日でした。聖心橋の桜の写真を撮りました。まだ二分咲きといったところでしょうか。

今日のことば

櫻の花ちりぢりにしも別れ行く遠きひとりと君もなりなむ 折口信夫

2016.03.27

シジュウカラの巣箱 アオゲラの巣 野鳥の調査

日本野鳥の会の滝道雄先生と野鳥の調査を行いました。約1ヵ月ぶりの調査でしたが、前回との大きな違いは、冬鳥のツグミの数が減っていたこととシジュウカラやヤマガラの囀りがよく聞えたことでした。囀りがよく聞えるということは、繁殖期に入ったことを表しています。

「共生の森」のシジュウカラの巣箱をのぞいてみたところ、まだ営巣は始まっていませんでしたが、巣の底に糞がついていました。巣箱が利用されていることは間違いないようです。

竹林の中でアオゲラ(キツツキの仲間)の巣を見つけました。アオゲラが古い竹を利用して巣を作った珍しい例です。

今日の調査結果は以下の通りです。

1ツグミ 2カルガモ 3ヒヨドリ 4コゲラ 5ハシブトガラス 6ホオジロ 7メジロ 8コゲラ 9ウグイス 10ヤマガラ

11コジュケイ 12キジバト 13ジョウビタキ 14シジュウカラ 15アカハラ 16シロハラ 17ガビチョウ

18ソウシチョウ 19キセキレイ 20アオジ 21カワラヒワ

今日のことば

「羽鳥千尋」(『鷗外選集第三巻』・岩波書店 所収)を読む

―― 世間にはなんという不幸な人の多いことだろう ――

森銑三著作集続編第五巻に収められている「羽鳥千尋」という文章を読みました。森鷗外の小説「羽鳥千尋」のモデルとなった実在の人物、羽鳥千尋について書かれた随筆です。一読、深く心に残る名随筆でしたが、次の一節が特に印象に残りました。

鷗外の短篇小説の内で、お前は何を取るかと問はれるなら、私は言下に「羽鳥千尋」と答へよう。今でも私はさう思つてゐる。

碩学森銑三が、名品揃いの鷗外の短篇群の中で、ベストは「羽鳥千尋」だと言い切った一節を読み、驚きの念を禁じ得ませんでした。今週はこの「羽鳥千尋」(森鷗外)を紹介しましょう。先ず冒頭部分から引用します。

羽鳥千尋は実在の人物である。惜しい事には、今では実在の人物であったといわなくてはならない。明治四十三年の夏であった。己の所に一封の手紙が届いた。それは己の所へ届く種類の手紙の一つに過ぎない。己の内に書生に置いてくれという手紙である。しかしそれを書いた羽鳥千尋という、当時二十二歳の青年は一つの注意すべき履歴を持っている。羽鳥は明治四十一年の夏貧と病とのために、兼ねて大学へ這入ろうと思っていた志を翻して、医術開業試験を受けようと思い立った。そして半年ばかり独学をして、翌四十二年の春前期試験に及第した。それから又一年ばかり独学をして、己に手紙をよこした四十三年の春、後期学説試験に及第している。医学というものがどんなものだか、夢にも知らなかった青年が、わずか一年半で政府が医師に向かって要求するだけの知識を獲得している。そこで後期実施試験を受ける準備がしたい。それは田舎の机の上では出来ない。羽鳥は当時上野国(こうつけのくに)群馬郡瀧川村大字板井という所の家にいた。その準備として診察や治療の実地を見るために、東京に出たいというのである。同じ種類の手紙が己の所へは多く届くが、羽鳥のような履歴を持った手紙の主は少ない。

ちょうどある役所に雇員の位置があったので、己は頼んで羽鳥をそこへ入れてもらった。羽鳥は上京して己の所へ尋ねて来た。背の高い、ただ見たばかりでは病身らしくもない男である。細面で鼻が高く、目が大きい。二十二歳にしては、言語も挙動も不思議なほど無邪気である。一晩うちに泊まらせて、翌朝電車に乗る世話までして役所へ遣った。羽鳥は牛込に借家をして、雇員仲間の某と一緒に自炊をしていた。職務には勉励する。その職務というのは細菌学を応用した製造で、予備知識なしには出来にくいのである。それを羽鳥は造做もなく覚えて、ほとんどその主脳になって働いている。しかし体には容易ならぬ病気があるらしい。役所は医者ばかり勤めている所なので診察を受けさせた。病気は脊椎にある。結核性のものだろうということである。

そういう体でありながら、羽鳥は折々己の所へ訪ねて来ても、病気の事は話さない。今の職務をしていては、細菌学の技巧を覚えるだけで、病人を視ることが出来ないから、同じ役所の診療部の方へ入れ替えてもらいたいなどという。始終試験を受ける準備のことを考えていたのである。

羽鳥は丸二年勤めた。診療部へ入れ替えることも、役所の人に話しては置いたが、どうなったか己は知らずにいた。すると突然羽鳥が危篤だということを、いっしょに住んでいる雇員が電話で知らせた。同僚の医学士に頼んで往診して貰った時は、羽鳥はもう注射薬でわずかに心臓の機能を維持してもらっていたのである。

羽鳥は病気を自覚してから五年目、速成の目的を以て医術開業試験に志ざしてから四年目に、後期実施試験だけを残して、二十四歳で死んだ。

羽鳥と同じように手紙をよこして、同じ役所の雇員になって、去年肺結核で死んだ大塚壽助という男がある。甲山という名で俳句を作って、多少人にも知られていた。世間にはなんという不幸な人の多いことだろう。

下に写すのは一昨年の夏羽鳥が己によこした手紙である。

私は一介の書生である。失礼ではなかろうか、あつかましい事ではあるまいかと、幾度か躊躇しても思い切られないので長くなるか知らぬが、その中に一言も偽りがないということだけは誓って置く。どうぞ先生の見卸しておいでになる遠い麓の群集の中で、小さい声のするのに、しばらくの間耳を借して下さい。そして「お前は誰だ」と問うて下さい。

私は上野国利根川の畔の沃野に生まれた青年である。羽鳥氏。名は千尋。年は慌ただしく重ねて二十二歳になっている。

父文策は陸軍の軍医を務めていたが、明治三十二年に十一歳の私を残して亡くなった。私はおこがましいが、小学の八年を首席で経過した。三十六年には十五歳で中学二年の試験を受けて首席で入選した。それから皇軍がロシアと戦って勝った三十八年の春、五十余人中の首席で中学の業を卒えた。橡栗の殻は裂けて、わずかに緑の芽を吹いたのである。私は卒業式の日に県知事の前で答辞を読み、母校の庭に卒業記念樹を植えて、未来を薔薇色に見ていた。

しかるに間もなく近親が財産差押の処分を受けて、一旦東京に上っていた私は呼び戻された。混雑の最中、四十年の春、私は端なく病を得た。既に乏しくなっていた私の家の財産は、この時消耗しつくされた。病褥から起った私は、猫の額ほどの田地に運命を繋いでいなくてはならぬ人間になっていた。是非大学に這入ろうと期待していた私が、小作人となって草木と同じく朽ちなくてはならぬのであろうか。しかし私はそれに甘んずることが出来ない。それでは祖先に対し、亡き父に対し、十年の苦衷を尽くした母に対して面目が無い。疲れた馬も笞うてば奔る。財産も健康も亡くしてはいるが、なるべく平坦な近道のある目的地を選んで進んでたら、行き着かれぬことはあるまい。それには開業試験を受けて医師になるに若(し)くはない。それも駈け足でやって、糊口の資だけが得られるようになったら、その上で幾らも学問は出来ようと、私は考えた。

そこで医書を東京から取り寄せて、田舎で読んだ。昨年の春前橋で前期試験に及第した。今年の春後期学説試験に及第した。さあ、これから実地試験だという時になって、私は東京に出て試験を受ける準備をするだけの金がない。兼ねて種々計画したこともあったが、それは画餅に帰した。

しかし私はここに立往生をすることは出来ない。道は狭まれば通ずる。どこかに一条の活路があろうと、醒めて思い寝て思い、深夜の譫言にしばしば家人を驚かした末、とうとう先生にこの手紙を上げることになった。

先生。どうぞ踏みにじられた橡栗の芽ばえを、お庭の隅に植えて下さい。私はそこで育つことが出来なかったら、先生の足で踏みにじって戴きたい。

このあと手紙の引用が続き、羽鳥千尋という人物のひととなりが明らかになっていきます。この手紙は現在、日本近代文学館に保管されています。原文は、さらに長文の手紙であり、文語体で書かれています。例えば原文の冒頭は次のようになっています。

兒や一介白面の書生に候(中略)なめげなる事ならずや、あつかましき事ならずや、軍国の重職にある大官の貴重なる時間を、かかる私の些末なる文字の為めに割かしむる事何でう恐多かる可し

一読して、鷗外の「羽鳥千尋」の手紙との違いがわかります。この点について森銑三は次のように書いています。

その作品の大部分を占める千尋の手紙には、鷗外博士の手が這入ってゐよう。しかしその手紙には真実が籠つてゐる。その真実に打たれるのである。

「真実に打たれる」という表現に何の誇張もないことが作品を読むとわかります。羽鳥千尋の学びへの情熱、思いが遂げられなかった無念、そしてその生涯を作品のかたちで残し羽鳥千尋の霊を慰めようとした鷗外の心の暖かさ、いずれも万人の心を強く打つものです。一人の人間の一生において、めったに体験できない貴重な読書体験を「羽鳥千尋」は与えてくれると言っていいでしょう。

この作品は中高生には少々読みにくい作品かもしれません。しかし、不二聖心の図書館にある鷗外選集第三巻(この中に「羽鳥千尋」は入っています。)には表紙の裏の読書カードにかつて不二聖心に在籍した中学二年生の生徒の名前が記されています。先輩に負けない知識欲で、この本を手に取る在校生がいることを願ってやみません。

2016.03.23

木星と月

昨日と今日の夕方、校舎の裏で木星と月の写真を撮りました。

次の写真は3月22日に撮ったものです。

次の写真は3月23日のものです。

木星と月の間隔が広がっているのが、わかります。

これには月の出が遅くなったことが関係しています。

今日のことば

もつと軽く、もつと静かに、たとへば倦みつかれた心から新しいのぞみのひらかれてくるやうに、何気なく畳の上に坐り、さしてくる月の光を。 原民喜

2016.03.21

ハクモクレン

ハクモクレンの花が咲いています。