フィールド日記

2016.03.12

カルガモの夫婦

久し振りにプールにカルガモの雌雄が飛来しました。カルガモについては、名著『かまくら鳥とりどり』(岡田泰明)に簡にして要を得た説明があります。次に引用します。

ヨーロッパのカモの行列写真を見ると、種類はほとんどマガモである。カルガモは東アジア特産のカモで、欧米にはいない。日本産のカモ類がほとんど冬鳥で、北半球に広く分布する種類が多い中で、カルガモだけは一年中日本に住む留鳥である。また雌雄が同色で、雄だけが美しい他のカモ類と異なり、雌雄の判別がむつかしい。

画像からも雌雄の見分けのつきにくさが、よくわかります。

今日のことば

人がかえりみぬものに眼を向け、それを深くきわめることにつとめよ。人としてこの世に生をうけたかぎり、そうしたことに身をささげねばならぬ。

宮田全澤

2016.03.08

雲南黄梅

正門のところで毎年、早春に花を咲かせる雲南黄梅の開花の時期となりました。「雲南」は中国南部が原産であることに由来し、中国では「黄梅」を「迎春花」と呼びます。

対生する蕾には花とは異なる美しさがあります。

不二聖心には、もう一ヶ所、雲南黄梅の見られる場所があります。どうぞ探してみてください。

今日のことば

私は遺言を残しません。常日頃話していることが、すべて私の遺言です。

広岡浅子

2016.03.06

富士山と笠雲 ハシブトガラス

昨日の朝、富士山の写真を撮りました。笠雲が富士山の山肌に影を落している珍しい情景です。

下の方に写っているのは、ハシブトガラスです。ハシブトガラスは「カーカー」と鳴き、ハシボソガラスは「ガーガー」と鳴きます。

不二聖心に生息しているカラスの多くはハシブトガラスです。

今日のことば

今日は富士山と話しながら

少しだけゆっくり歩いてみた

この空気 何かが違う

空の高さ 雲の模様……

わたしより早く気づいていた草花

ちゃんと衣替えをすませている

季節が進んだことを

虫たちがそっと知らせてくれた

気持ちにゆとりがないと

大切なことを見落としてしまう

冬支度が整った富士山から

しあわせの近道を教えてもらった

髙裕美子

2016.03.02

白梅

築山の梅を見ていると、梅は木によって花の盛りの時期が異なることがよくわかります。築山の薩摩紅梅は既に花の盛りを過ぎ、白梅は今ほぼ満開です。それぞれに、それぞれの良さがあります。

今日のことば

花は盛りに月は隈なきをのみ見るものかは。 吉田兼好

2016.02.28

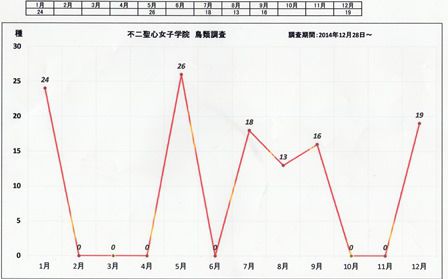

校内の野鳥の調査

今日は、日本野鳥の会の滝道雄先生と不二聖心の野鳥の調査をしました。

2016.02.22

ナナカマドの冬芽 アオゲラのドラミング

「共生の森」でナナカマドの冬芽の写真を撮りました。高校1年生が植えたナナカマドです。比較的標高の高い地域に自生するナナカマドが「共生の森」で順調に生育を続けることができるか、楽しみです。

アオゲラのドラミングの音を聞きました。わずかな時間でしたが、冬の空に響き渡る澄んだ音でした。

今日のことば

私の中にあって、何十年にもわたって、私を動かし続けているのは、未知の世界へのあこがれである。私にとって、それは美しい世界であると期待されている。

湯川秀樹

2016.02.21

クスノキの大樹の下の猫

不二聖心には目を瞠るようなクスノキの大樹がたくさんありますが、その多くは防風林として植えられたという話を聞いたことがあります。その大樹の下で風から守られて丸くなる猫の写真を撮りました。

今日のことば

濯ぎ物干して軒下に日向ぼこ 田中たきの

2016.02.19

河津桜

いよいよ明日は卒業式です。

ソーヴール・カンドウ

2016.02.17

クヌギの伐採 シイタケのほだ木

1月31日にNPO法人「土に還る木・森づくりの会」の方々が「共生の森」の成長しすぎたクヌギの木の伐採をしてくださいました。クヌギは、切っても切っても生えてくる木で、里山の暮らしをいろいろなかたちで支えてきました。「クヌギ」の語源は「苦をぬぐう」だという説もあります。

2016.02.15

中学3年生が発見したハネカクシについての続報

中学3年生が理科の授業の時に発見したハネカクシは、クロズシリホソハネカクシもしくはその近縁種であることがわかりました。

この同定をしてくださった、「ふじのくに地球環境史ミュージアム」の岸本年郎先生から、メールをいただきました。