フィールド日記

2014.10.04

ハゼの紅葉と実

ウルシ科のハゼの紅葉が始まりました。ウルシ科の樹木はどれも紅葉が一際美しいです。

紅葉に比べて実は目立ちませんが、和ロウソクの材料になることで知られています。

不二聖心では、牧草地や東名高速沿いの道、温情の灯の碑の近くなど、いろいろなところでハゼの木を見ることができます。

今日のことば

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた

昔の昔の 風見の鳥の ぼやけたとさかに

はぜの葉ひとつ はぜの葉あかくて 入日色

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた

サトウハチロー

2014.09.30

お茶の花

気がつくとお茶畑のお茶の花がたくさん咲いていました。近くにはハナアブの姿も見られました。これから11月頃までお茶の花は咲き続け、多くの生き物たちを養っていきます。

今日のことば

茶の花や黄にも白にもおぼつかな 蕪村

2014.09.26

ニホンザルの親子

久しぶりに聖心橋でサルの家族に出会いました。金網の向こう側に子ザルも小さく写っています。

金網の上を自在に歩く姿は見事です。

不二聖心では、よく見られる光景ですが、グローバルな視点で見ると、これだけ緯度が高くて野生のサルが人里近くで見られるのは極めて珍しいことです。

今日のことば

しがみつきながら体をかたむけて子は犬という生き物を見る 俵万智

2014.09.23

白いヒガンバナ ヤマガラ カノコガ

校舎の裏で3種類の動植物を観察することができました。

一つ目は白いヒガンバナです。先週は黄色いヒガンバナの話題がニュースになっていましたが、不二聖心では白いヒガンバナを毎年目にすることができます。

二つ目はヤマガラです。秋になって急に姿を目にすることが増えてきました。北村薫の名作『盤上の敵』の、ヤマガラが鳴くラストシーンは忘れがたいです。

三つ目は、カノコガです。小鹿の模様と同じ模様なので、「鹿の子蛾(カノコガ)」という名前がつけられています。

今日のことば

時知らぬ山は富士の嶺いつとてか

鹿の子まだらに雪のふるらむ 在原業平

灌仏の日に生まれあふ鹿の子かな 松尾芭蕉

2014.09.17

三井物産環境・社会貢献部の方のご講演

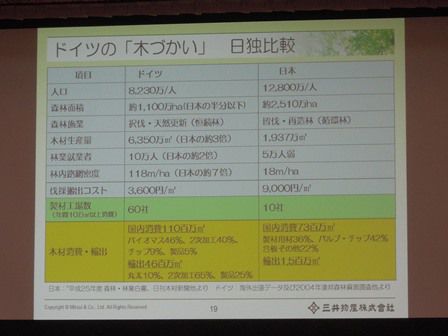

高校1年生の総合学習の時間に、三井物産環境・社会貢献部社有林・環境基金室の大木貴嗣さんと斉藤江美さんの講演がありました。森の恵みの話から日本の林業の現状や三井物産の社有林を活用しての社会貢献の話まで話題を多岐に及びました。

特に印象に残ったのは日本とドイツの林業の比較の話です。大木さんは実際にドイツに行って現状を視察していらしただけに、その言葉には説得力があり、講演後の食事の席でも明治時代とは違った意味で日本はドイツに学ぶことができると力説していらっしゃいました。

講演が終わっても生徒たちと大木さん、斉藤さんとの談笑は続き、生徒が木に対して関心を深めていく様子が見られました。その輪にメキシコからの留学生も加わり、斉藤さんと楽しそうにスペイン語で話をしていました。

今日のことば

大木を見つつ閉す戸や秋の暮 飯田蛇笏

2014.09.15

ツリガネニンジンと盗蜜

今年もツリガネニンジンがたくさんの花を咲かせています。蜜を吸うために訪れた虫は花の中に潜り体に花粉をつけて次の花に移動します。体についた花粉が次の花の雌蕊につき受粉が成立したことになります。

受粉昆虫は花から蜜をもらう代わりに受粉の手伝いをするわけですが、中には花に潜る手間を省いて花弁に穴を開け蜜を盗む輩もいます。被害にあったツリガネニンジンを見つけました。

この行為を盗蜜と言います。

今日のことば

もう一度、

あなたが好きだな、

気持ちがよいと感じる場所について考えてみよう。

その場所はいろいろな要素が「ある」のではなく、「ない」のではないだろうか。

ものが少ない。

大勢の人がいない。

匂いがしない。

雑音がない。

そして巨大ではない。

松山巖

2014.09.10

森の健康診断と間伐体験学習

高校1年生の総合学習の時間に、矢作川水系森林ボランティア協議会の方々のご指導のもと、森の健康診断と間伐体験学習が行われました。森林の樹木の混み具合を測定して間伐すべき木を決め、手ノコとロープを使って伐採をしました。

倒れた木の樹高を測ったら約16メートルでした。樹齢は約50年です。

空には大きな穴があき、そこから光が森に射しこみました。この光が森を健康にしていきます。

今日のことば

ことばって、何だと思う?

けっしてことばにできない思いが、

ここにあると指すのが、ことばだ。

長田弘

2014.09.07

湧水とオナシカワゲラ

不二聖心の中には湧き水が流れ出ている箇所が何カ所かあります。そのうちの一つ、裏道の湧水にオナシカワゲラの幼虫がいました。湧水によく見られるカワゲラで、山葵田(ワサビ田)がこの幼虫の被害にあうことがあります。ということは、不二聖心の中に山葵(ワサビ)が作れるようなきれいな水が流れているということです。

2014.08.31

アオツヅラフジと万葉集

裏道に生えているツル性の植物、アオツヅラフジがたくさんの実をつけています。万葉集には「つづら」の名でアオツヅラフジが詠まれている歌が収められています。その一首を引用してみましょう。

駿河の海磯辺(おしべ)に生ふる浜つづら汝(いまし)をたのみ母に違ひぬ

(駿河の海の磯辺に生えている浜のアオツヅラフジのように、あなたを頼りにして母の心にそむいて他の人には嫁がずにいます。)

ツルを使って他の植物にすがるようにからみつくアオツヅラフジに、男を頼りにしている自分をなぞらえている歌です。「駿河」という歌枕から、1000年以上前から静岡県にアオツヅラフジが生えていたことがわかります。

アオツヅラフジの種はアンモナイトのような形をしています。

今日のことば

らせんの美しさを競うとき、アンモナイトの右にでるものはない。それは優雅ならせんに沿って放射状に配置される連続した節の造形の精密さによる。アンモナイトは殻を化石として残したが、その柔らかい身体は完全に失われ、今となってはどんな姿をしていたのか、誰も知ることはできない。 福岡伸一

2014.08.26

タカサゴユリとセンニンソウ

裏道のタカサゴユリの花のいくつかが既に散っていました。タカサゴユリは外来種のユリで、台湾の古称の「タカサゴ(高砂)」が名前につけられています。生命力にあふれ、富士山麓一帯のどこに行っても見ることができます。裾野市で、この花が散り始めると夏の終わりを感じます。

タカサゴユリのすぐ近くには、センニンソウがたくさん咲いていました。この花が満開になると秋の訪れを感じます。

いよいよ明日から学校が始まります。不二聖心の「学びの秋」のスタートです。

今日のことば

夏が過ぎ風あざみ

誰のあこがれにさまよう

青空に残された私の心は夏模様

「少年時代」(井上陽水)より

.JPG)