フィールド日記

2012.04.10

イロハモミジの若葉と芽鱗と花

2012.04.10 Tuesday

イロハモミジに新緑が美しい季節となりました。下の写真は今朝、キャンプ場で写したものです。2枚目の写真に写っている赤い芽のようなものは芽鱗で、葉の緑とのコントラストがとても美しいです。花も咲き始め、小さな虫が蜜を吸いに来ていました。

今日のことば

神の優しさの、

生きている表現でありなさい。

あなたのまなざしに神の優しさが、

あなたのほほえみに神の優しさが、

あなたの暖かいあいさつに神の優しさが表れますように。

マザー・テレサ

2012.04.09

今日の富士山 ゼンマイ

2012.04.09 Monday

今日も桜と富士山の美しい朝でした。今日の高校朝礼で山本校長より、「さくら」の「さ」は山の神を表すと考える説があるというお話がありましたが、まさに神々しいほどに美しい桜の姿です。

ゼンマイが雑木林のあちこちに生えています。少し伸びかけたゼンマイを見て「釣りキチ三平」の漫画の一場面を思い出しました。

今日のことば

私が進化論を地球上の生命の発達を説明するためにだされたもっとも倫理的な説として受け入れているのは事実です。しかし、私としては、進化の信仰と創造主としての神の信仰との間にまったく矛盾はありません。私が進化を信じているのは、それは神が地球上の生命を創り、また今も創りつづけている方法の一つであると思うからです。そしてその方法にはすばらしい配慮がなされているため、細部を学ぶほどに、創造主とその方法の両方への尊敬と畏敬の念が増しこそすれ、けっして減ずることはありません。

レイチェル・カーソン

2012.04.08

富士山と桜 ソメイヨシノとシャガ

2012.04.08 Sunday

今日はよく晴れてお花見日和の一日でした。校舎へと続く坂道では桜の向こうに富士山も見ることができました。聖心橋から写した写真をよく見ると、遠くまで桜並木が続いていることがわかります。写っている桜のほとんどはソメイヨシノです。

正門のところにシャガの花がもう咲き始めていました。ソメイヨシノとシャガには重要な共通点があります。それは、ともに3倍体であるために正常な減数分裂ができず、結実しないということです。すべて同じ遺伝子をもったクローンということになります。ソメイヨシノもシャガも一斉に花開くのは同じ遺伝子を持っているせいではないかと考える人もいます。

今日のことば

突然の手紙には驚いたけど嬉しかった

何より君が僕を怨んでいなかったということが

これから此処で過ごす僕の毎日の大切な

よりどころになります ありがとう ありがとう

ナイロビで迎える三度目の四月が来て今更

千鳥ケ淵で昔君と見た夜桜が恋しくて

故郷ではなく東京の桜が恋しいということが

自分でもおかしい位です おかしい位です

三年の間あちらこちらを廻り

その感動を君と分けたいと思ったことが沢山ありました

ビクトリア湖の朝焼け 100万羽のフラミンゴが

一斉に翔び発つ時 暗くなる空や

キリマンジャロの白い雪 草原の象のシルエット

何より僕の患者たちの 瞳の美しさ

この偉大な自然の中で病いと向かい合えば

神様について ヒトについて 考えるものですね

やはり僕たちの国は残念だけれど何か

大切な処で道を間違えたようですね

去年のクリスマスは国境近くの村で過ごしました

こんな処にもサンタクロースはやって来ます

去年は僕でした

闇の中ではじける彼らの祈りと激しいリズム

南十字星 満点の星 そして天の川

診療所に集まる人々は病気だけれど 少なくとも心は僕より健康なのですよ

僕はやはり来てよかったと思っています

辛くないと言えば嘘になるけど しあわせです

あなたや日本を捨てた訳ではなく

僕は「現在(いま)」を生きることに思い上がりたくないのです

空を切り裂いて落下する滝のように

僕はよどみない生命(いのち)を生きたい

キリマンジャロの白い雪 それを支える紺碧の空

僕は風に向かって立つライオンでありたい

くれぐれも皆さんによろしく伝えて下さい

最后になりましたが あなたの幸福(しあわせ)を

心から遠くから いつも祈っています おめでとう さようなら

「風に立つライオン」(さだまさし)より

2012.04.07

バイモ(貝母)

2012.04.07 Saturday

不二聖心の春を彩る花の一つにバイモがあります。寄宿舎の裏の出口の近くと裏道の東名高速の近くに咲いています。中国からの帰化植物であることは間違いないのですが、渡来時期に奈良時代と江戸時代の2説があります。江戸時代に貝原益軒によって編纂された「大和本草」に「薬類」として「貝母(はるゆり)」の名が見られますので、江戸時代に渡来していたことは間違いないわけです。

別名は編笠百合で、学名は Fritillaria verticillata var. thunbergii です。学名の Fritillaria(フリティラリア)は、ラテン語の 「fritillus(サイコロを入れる筒)」が語源ですので、別名も学名も花の形に着目していることがわかります。

今日のことば

わたしどもの生活に高い意義と価値を見いだすためには、どうしても永遠無限なるものとの関係において生きなければならない。人間の生活はだいだいだれも同様で、三度食べて、働き、夜ねて、朝起きるだけである。しかし真に信仰に生きる人は、赤ちゃんのおむつのお洗濯をしていても、台所でお芋の皮をむいていても、心の眼は浮世の地平線のかなたはるかに神に向かっている。このような人間の姿こそ実に貴いものである。

岩下壮一

2012.04.06

辛夷の花

2012.04.06 Friday

今日は中学1年生のオリエンテーションが特別第8教室で行われました。特別第8教室からは、少しずつ花が開き始めた辛夷の木をたくさん見ることができます。辛夷の花は白木蓮の花と似ていますが、若葉も一緒に見られるのが辛夷の花の特徴です。

今日のことば

みみをすます

じゅうねんまえの

こじかのなきごえに

ひゃくねんまえの

しだのそよぎに

せんねんまえの

なだれに

いちおくねんまえの

ほしのささやきに

いっちょうねんまえの

うちゅうのとどろきに

みみをすます

谷川俊太郎

2012.04.05

チビマルヒゲナガハナノミ

2012.04.05 Thursday

チビマルヒゲナガハナノミの幼虫が不二聖心の沢から見つかりました。名前から見当がつくかもしれませんが、これは甲虫の幼虫です。大きさは5mmで沢の石の下にはりつくようにして生活しています。カブトムシの仲間の幼虫がこんな姿をしているということに大きな驚きを感じます。

今日のことば

生も死も越えたるごとき優しさに白木蓮の花ほぐれゆくなり

柳澤桂子

2012.04.04

不二聖心の沢 トビケラの幼虫と巣 葉脈の顕微鏡写真

2012.04.04 Wednesday

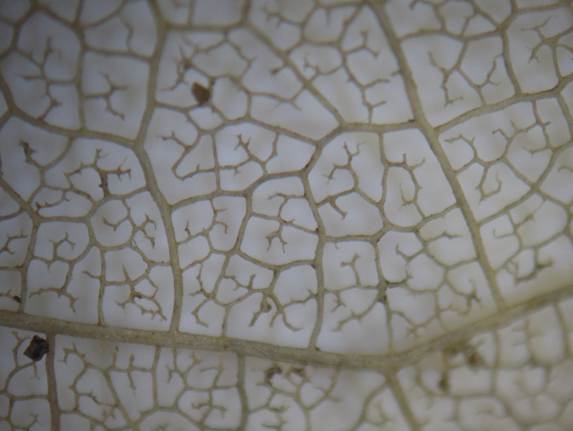

不二聖心の中には森にそって流れる沢があります。そこにはたくさんの沢蟹が棲み、いろいろな種類の水生昆虫を見ることができます。2枚目の写真は、沢の石をめくって見つけたトビケラの幼虫とその巣です。3枚目の写真は、水生昆虫によって食べられ葉脈だけが残った葉の表面の顕微鏡写真です。

今日のことば

このたくさんの涙は

何かの種かもしれない

わたしの庭にこっそり

埋めておこう

春、夏、秋、冬

そしてまた春

忘れたころ

芽を出して

びっくりするくらい

元気な花を

咲かせるかもしれない

みつはしちかこ

2012.04.04

嵐の前の桜と山吹

2012.04.03 Tuesday

朝のNHKのラジオのニュースで、昨日会津若松市で初めてウグイスが鳴いたという話を紹介していました。不二聖心ではしばらく前から毎日のようにウグイスがいい声で鳴き続けています。今朝は東名高速のすぐ近くで姿まで見ることができました。

ウグイスの声を聞きながら、桜と山吹の写真を撮りました。朝はこのように穏やかな天気でしたが、夕方からは台風並みの低気圧のために記録的な暴風雨となりました。いずれの花も今はもう散ってしまっていることでしょう。

今日のことば

舗道のそばに、一本、大きな切り株だけがのこる木がある。椅子くらいの高さの切り株のまわりを、切り株の木がずっと生きてきた時間が囲んでいる。日々の魂を浄めるような時間が、そこにはのこっている。

長田弘

2012.04.02

『こどもお茶小辞典』に不二聖心の記事が掲載 イワボタン

2012.04.02 Monday

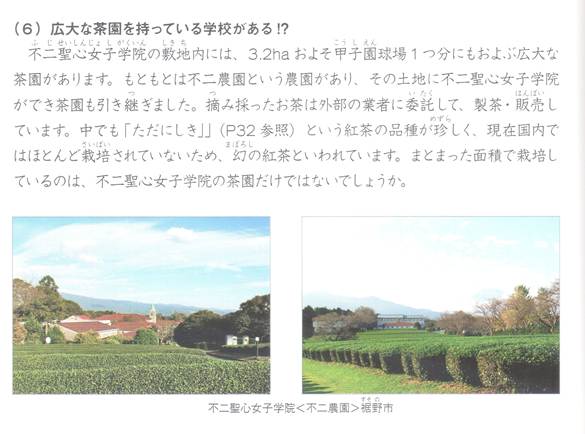

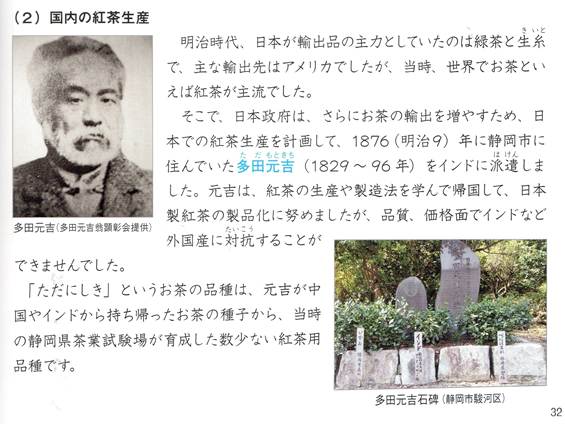

静岡県が発行した『めざせ!お茶博士 こどもお茶小辞典』に不二聖心のお茶が紹介されました。「幻の紅茶ただにしき」についても詳しい説明がついていて非常に興味深い内容となっています。

山地の谷川沿いに生える多年草であるイワボタンが裏道の川で今年も咲いています。イワボタンは別名ミヤマネコノメソウと言います。トンボのミヤマアカネもそうですが、動植物の名前の中には、必ずしも「深山」に生息していなくても「ミヤマ」と名付けられているものがあります。

イワボタンは佐賀県と長崎県で準絶滅危惧種に指定されています。

今日のことば

うつくしい自然よ

どうしたら どうしたら

あなたのうつくしさに

つり合えるだろう

くつを脱いで わたしははだしになってみた

新川和江

2012.04.01

ヒトクチタケ オオコクヌスト

2012.04.01 Sunday

裏の駐車場のマツの木にヒトクチタケがついているのを見つけました。

枯れ始めたマツの木につくというヒトクチタケの中にはカブトゴミムシダマシ、ヒラタキノコゴミムシダマシ、オオヒラタケシキスイなど、何種類もの甲虫が棲みつくことで知られています。2枚目の写真は、2010年5月13日に、ある生徒が持ってきてくれたヒトクチタケの写真で、中にはオオコクヌストという甲虫が入っていました。

今日のことば

ぼくたちは いきているだけで

きっと えらいのだとおもう

かなしみを こらえて いきているのだから

おいおいなきながら いきているのだから

それだけで じゅうぶんに

内田麟太郎