フィールド日記

2012.02.29

キジ

2012.02.29 Wednesday

裏の駐車場でキジの姿を見かけました。不二聖心では授業中にもよくキジの声を耳にします。その姿を見かけることも多く、キジの方も人馴れしているのかあまり警戒心を抱いていないようです。

芭蕉は「父母のしきりに恋し雉の声」と詠みました。不思議と人の心の奥深くを揺さぶる雉の声です。

今日のことば

あなたがたは地上に富を積んではならない。そこでは、虫が食ったり、さび付いたりするし、また、盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は、天に積み なさい。そこでは、虫が食うことも、さび付くこともなく、また、盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところに、あなたの心もあるの だ。

マタイによる福音書

2012.02.28

ホトケノザ 中学3年生の宗教の授業

2012.02.28 Tuesday

ホトケノザが1週間ほど前から咲き始めています。葉の形が蓮台に似ているところから「仏の座」と名付けられました。新潮文庫の『散歩で出会う花』 という本には580種の植物が紹介されていますが、その中で花期に2月が含まれているのは、スイセンとホトケノザだけです。春の花の中でもとりわけ早い時 期に花を咲かせる草花と言えるでしょう。

中学3年生の宗教の時間に「『最も小さい者』と出会う」というテーマの授業が行われました。聖書の「マタイによる福音書」第25章の「はっきり 言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」という一節をふまえて生徒一人一人が「最も小さ い者」か「最も小さい者のために生きた人」について調べ、全員が発表をしました。今日は、その中から二人の生徒の発表と授業の感想を紹介します。

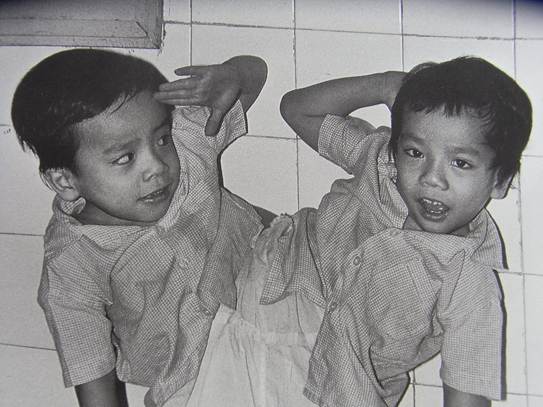

*上半身二つに一つの下半身。Y字型に繋がった結合双生児としてベトナムで生まれたベトちゃんとドクちゃん。とても活発な兄弟で、いつもおもちゃを奪い 合って遊んでいました。この写真の二人の無邪気なポーズ、笑顔からも二人の仲の良さが伝わってきます。生まれたときからずっと隣で一緒に生活してきた二人 は、他の誰よりも心が通じ合っていたように思います。しかし彼らの姿の背景には、私たちが決して目を背けることのできない事実がありました。

二人がこのようにして生まれてきたのは、ベトナム戦争の際にアメリカ軍が大量に散布した枯葉剤の被害を抜きにしては考えられないとされています。枯葉剤 はダイオキシンを含み、涙一滴の量で一万人以上を殺せるほどの威力があるばかりか、大地を破壊し、長期に渡って環境と生態系にダメージを与え続ける毒性を 持ちます。ベトナム中の熱帯雨林を枯らしてしまえば敵は丸裸だという、アメリカ軍の枯葉作戦のもと、十年間も散布され続けました。兵士だけでなく女性や子 供までもが枯葉剤を浴び、癌ばかりか次世代を脅かす流産・先天性障害など今なお深刻な事態が続いています。ベトちゃんとドクちゃんもその犠牲となりまし た。二人はベトナム戦争終結から六年後に生まれました。戦争に何ら関係のない子どもたちが、過去の戦争が残した重荷を負わされているのです。

ベトちゃんとドクちゃんはその後、分離手術が無事に行われました。今ではドクちゃんは結婚し、病院のスタッフとなって事務仕事をしています。一方ベトちゃんは重い脳障害を抱え、二十六歳でこの世を去りました。

ベトちゃんとドクちゃんから、戦争の被害を受けた多くの子どもたちの、声にならない憤りや悲しみの叫び声が聞こえてきたような気がします。ドクちゃんには、ベトちゃんの分まで精一杯生きてほしいと思いました。(R・Y)

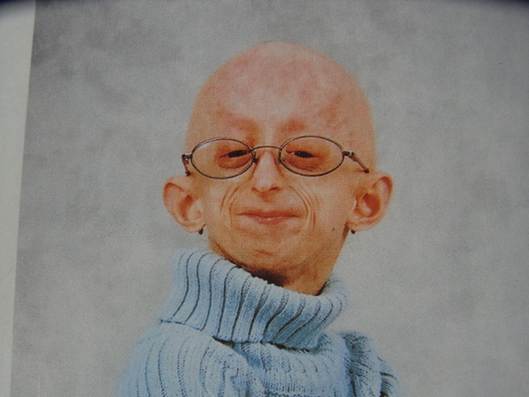

*中一の誕生日に私はある一人の人に出会いました。その人の名前はアシュリーです。彼女は世界 で約三十人から四十人しかいない早期老化症、通称「フロジェリア」という病気を持っています。フロジェリアとは人の十倍もの速さで年をとってしまう病気で あり、原因も治療法もまだ見つかっていません。そんな病気であっても常に前向きな彼女の姿からは生きることの大切さが伝わってきます。

アシュリーは彼女自身の本の中で「病気であるからって自分がかわいそうだなんて思ったことがない」と語っています。もし私が彼女と同じ状況にあったら、 私は彼女のように言うことはできないと思います。他にも彼女は「たまに道ですれ違う人に嫌な顔をされたり、エイリアンだって言われるようなことがあったり しても

私は怒らないの。ただ相手にニコリと笑うとむこうも笑い返してくれることがあるのよね。」と語っています。自分がどんな状況にあっても笑顔を振りまけるくらいの心の広さと豊かさが彼女には私たち以上にあるのではないかと感じました。

傍から見れば彼女は「小さい者」なのかもしれませんが、それでも彼女は笑顔を絶やさず多くの人に勇気と感動を与え続けています。ただその場その場で口で 慰めたり励ましたりすることはとても簡単ですが、自分がどんな状況にあっても言葉や態度でそれを続けるのはとても難しいものです。

彼女の母親であるローリーははじめはアシュリーの病気を受け入れられずとても辛かったそうです。そんな彼女を勇気づけ励ましたのもアシュリーです。「マ マ、もし私がママより先に死んじゃっても悲しまないでね。だって天国でまた会えるんだもん。私はフロジェリアで髪の毛がなくて皮膚は薄いけどそれ以外みん な普通の子と同じよ。」と。最後まで周りに感動を与えたアシュリーはすでに永眠してしまいましたが、その明るさは今も人々の心の中に残っているのです。 (M・N)

次はクラスの全員の発表を聞いた生徒の感想です。

◎私は今まで「最も小さな者」に出会うことがなく、またその人たちのために生きた人も知らなかったので、今の自分の恵まれた環境に感謝したいと思い ました。友達の発表を聞いていて、表面だけでなく詳しく中身まで、最も小さい者やその方のために生きた人、そして私たちがどう考えてどう行動するかを考え ました。

最も小さい者のために生きた人は謙虚であり、まずは人のために行動する賢明な人なのだと思いました。私も「人のために」を大切にしていきたいです。

◎最も小さい者が本当に最も小さい人なのかと問いかけてみると、そうではありませんでした。クリスタとタチアナやアシュリーは最も小さい者側で生ま れてきましたが、彼女たちの生き方は最も小さい者を救える力を持っていました。世界はとても広く、様々な人がいます。もっと自分の視野を広げるべきだと思 いました。一人だけで何人もの人を救えるのなら、私も最も小さい者のために生きる人になりたいです。

◎人のために何か役に立つことをしたいと思っていても、なかなか行動することができないことがあります。そして、自分が苦しい時、どうしても周りの ことより自分のことで精一杯になることの方が多いと思います。でも世の中を変えていく人は人の弱さも知り、勇気がある人だと感じました。今回の授業を通し て視野が広がったらいいなと思いました。いろいろな人に出会えました。

◎たくさんの人に出会えました。この人たちの言葉や活動をこれからの生活で生かしていきたいと思いました! 人のために生きることは、本当に素敵なことだと感じました。私も人の役に立てるような人になりたいと強く感じました。

◎一人一人の、人のために尽くした人、小さな者のために生きた人の発表を聞いて、世界にはこんなに多くの人の役に立ったり、人のために頑張ったりし ている人がいることを知り、人間の尊さを改めて感じました。またその中には日本人が多く、私たち日本の一つの誇りであると感じました。

本当に小さい者とは何なのか、同じ人間の中でも差別がおこってしまうのはなぜなのか、考えてみたいです。

◎小さい者とは一体どんな人のことをさすのか、私達はどうすればよいのか、授業の前にはたくさんの疑問がありましたが、授業を受けてたくさんの疑問 が少しずつ減っていきました。自分自身も小さい者について調べ、他の人からも小さい者のために働いている人について聞き、世界にいるたくさんの人々につい て少しわかった気がします。

まだまだ知らないこともたくさんありますが、同じ人間として互いに助け合い、成長していかなくてはいけないなと思いました。人のことを考え、実際に動くことのできる人になりたいと思いました。

◎たくさんの人物の話を聞けて、とても役に立った。これからの将来を背負っていく私達の世代に今どんな状況が世界に起こっているのか、どんな人が犠 牲になっているのか、とても大切な話をいっぱい聞けた。どの話も本当に心に響いてショックを受けた話もたくさんあったけれど、それをどう自分たちで改善し ていくか、これから考えていこうと思った。

◎私たちはあまりに恵まれすぎていて、そして何よりも知らなすぎているなあと思いました。今回この機会に多くのことを知れてよかったと思います。人 はいつもまわりに流されてしまいます。権力のある大きな力の前に「どうすることもできない……みんながいる方へいこう。」と考えてしまいがちです。しか し、そんな中でその社会に屈せず立ち向かう勇気を持つ人がいます。無力さを感じちぢこまっている「最も小さい者」に手をさしのべることのできる人がいま す。私もそんな人になりたいとこの授業を受けて強く思いました。

◎最も小さい者がこの世界にはまだまだ多く存在していて、そのような方々を同じ人間が作ってしまっていることに憤りを感じました。その一方で最も小 さい者のために生きた方も多くいらっしゃり、これから先私たちの手によって最も小さい者を世界から救い出すことが可能であることを確信しました。最も小さ い者のために生きた人すべてに共通して言えることは、その誰もが強い信念と勇気を持って立ち向かっていたということです。

◎世の中には自分のことしか思っていない人、自分のことしか考えない人ばかりだと思っていました。しかし、この宗教の授業を通して自分のことよりも 相手のことを思って生活したり活動したりしている人々が多くてとても感動しました。また私たちの身勝手な生活によって苦しんでいる人々が多く存在している ことを知り、心が痛くなりました。この経験は不二聖心でしかできない体験だと思いました。

◎最も小さい者は確かに苦しい思いや私には想像もできない苦労をたくさんしていると思います。いつも死と隣り合わせの生活をしている彼らの心境は私 にはとても理解しきれません。しかし、そんな現状を作りだしているのはたいてい私達、先進国の人間のような気がします。知らないとか、まだ子供だから、と いうようないいわけを探す前に今の現状に目を向けていかなければいけないように思いました。それが現代を生きている者の義務のような気がします。

今日のことば

もっともよき認識はさずけられるものである。

聖トマス・アクィナス

2012.02.27

ツグミ フキノトウ

2012.02.27 Monday

シベリアから不二聖心に渡ってきたツグミがグラウンドで餌をついばんでいました。写真に写っている二羽は夫婦なのでしょうか。観察している間中、 つかず離れず一緒に行動していました。体色に微妙な違いがあるのは雌雄の差かと思いましたが、調べてみるとツグミは雌雄同色で個体変異が大きいとありまし たので、色の違いで雌雄を識別することは難しいようです。

フキノトウが花芽をつけているのに気づきました。これからどんどん成長を続け、最終的には「薹が立つ」と呼ばれる状態になります。

今日のことば

ヨーロッパ、アジアなどの外国の書店を覗いてみると、蝶、鳥、大型の甲虫、ランなど大型で美麗な動植物の図鑑は多く置いてあるが、わが国で出版さ れている一般の関心がそれほど高いとは思えないクモ、ダニ、蛾、土壌動物、蘚苔類、海藻などの図鑑はほとんど見当たらない。このことは、日本におけるナ チュラルヒストリーの広範囲な発展の下地が整っていることを示しているような気がする。

青木淳一

2012.02.26

カゲロウ

2012.02.26 Sunday

カゲロウの羽化を裏道の小川で今年はじめて確認しました。三個体が羽を乾かす様子を観察できました。

トンボ出版から出ている『カゲロウのすべて』はカゲロウについて知るのにとても良い本ですが、その序文で著者の岡崎博文先生は次のように書いています。

私がカゲロウと最初に出会ったのは、20年ほど前になります。初夏の夕方、橋の上で頭をいっせいに風上に向けて群れ飛びをしているチカラカゲロウの集団でした。(中略)

またある日は、産卵を終えたメスたちが川岸ちかくにおびただしく集まっている場面にも出会いました。カゲロウはどんな卵をどれくらい産むのかを調べてい くうちに、毎年春のおとずれが待ち遠しくなるようになりました。カゲロウの羽化は3月より始まるからです。成虫はたいへん短命ですが、水中での幼虫時代は 長く、環境条件の異なる場所ごとに、ちがった多くの種がすんでいます。

成虫の交尾期の構造・羽のたたみ方などに原始性をもつ古い型の昆虫ですが、大あごの構造や亜成虫の段階をもつこと、口器の退化など、固有の特徴をもつ昆虫がカゲロウなのです。

河川・水路の流れや湖岸の清冽な水を好んで生活し、種類の多いカゲロウの生活について、少しでも多くの方に知っていただき、生態を明らかにしてほしいと願っています。

「環境条件の異なる場所ごとに、ちがった多くの種がすんで」いるというは、いわゆる「すみわけ」のことです。この、生物の世界の常識を覆す大発見は、京都大学の今西錦司博士のカゲロウの研究によってもたらされたものでした。

上の文章には「カゲロウの羽化は3月より」と明記されています。2月に羽化を始めるというのは限られた種と考えることができそうです。種の同定には、形態だけでなく、生活史も大きな手掛かりを提供してくれます。

今日のことば

私たちは子どもを尊重しなければなりません。創造主である神の姿に似せて造られたこの小さき者の世界に敬意を持って接していかなければなりません。

聖マグダレナ・ソフィア

2012.02.25

ノミハニワゴケ

2012.02.25 Saturday

第二牧草地の上の雑木林の切り株の一つに、今年もまたノミハニワゴケが群落を作っているのを見つけました。ノミハニワゴケは春先に胞子体の柄を長 く伸ばすことで知られています。春を告げるコケとも言えるでしょう。柄の先がやがてふくらんではっきりとした朔の形をとり、その中の胞子が風にのって地に 落ち、次の世代の誕生となります。できるだけ効果的に風を利用するためには柄はより長いほうがいいわけです。写真家の伊沢正名氏は、その様子を「思いっき り背伸び」と表現しています。

今日のことば

頬をぶたれた少年がひとり/日暮れの道で泣いている/父が憎いと声とがらせて/涙でゆがんだ空見てる/遠い未来が不安でならず/呼ばれて返事しな かった/だけどやっぱりきみが悪いよ/自分を隠しているからさ/さあ鉛筆しっかり握りしめ/私という字を書くのです/白いノートの私にだけは/夢を話して ゆくのです/君しか書けないその物語/私という名の物語

武田鉄矢

2012.02.24

ツチグリ

2012.02.24 Friday

校舎の裏の道に毎年、ツチグリが現れる場所があります。春の使者ともいうべきキノコであるツチグリがいつ発生するか楽しみにしていましたが、今朝 初めてその姿を確認することができました。全部で6つほど確認することができました。学名のAstraeus hygrometricusは「星形の湿度 計」という意味です。外皮が裂けて開いた状態がまさに星形をしているのが、写真からもわかります。

I found a fungus whose binominal name is Astraeus hygrometricus this morning. It is a symbol of spring in Japan. Astraeus hygrometricus, commonly known as the hygroscopic earthstar, the barometer earthstar, or the false earthstar, is a species of fungus in the Diplocystaceae family.

今日のことば

確かに環境問題への関心は高まった。企業活動の中でも、まずは社会に対する責任としての環境意識を高めることに始まり、近年では環境問題の解決を企業活 動にする動きも出てきた。しかし、社会の価値観は相変わらず成長にあり、その中に環境問題を組み込む方法を考えるという考え方しかできていない。

持続可能性について考えようということは今何かが変わらなければならないという意識の表れであるのに、多くの人が価値観は変えずに小手先でなんとかしようとしているのはなぜなのだろう。

中村桂子

2012.02.23

フジイバラの実 Fruits of a japanese rose

2012.02.23 Thursday

掃除の時間に生徒が何か生き物を見つけて大騒ぎをしていました。何かと思ったら地に這いだしたミミズでした。久しぶりに目にしたミミズに春が近いことを感じました。

林道でノイバラの実の写真を撮りました。おそらくフジイバラではないかと思われます。フジイバラは奈良県で絶滅危惧Ⅰ類、東京都と愛媛県で準絶滅危惧種 に指定されている希少種ですが、実はブナが生えるような標高の高い場所に生えるノイバラとして知られています。本来、不二聖心には生息していないはずのフ ジイバラがなぜ不二聖心の林道で見られるのか、もしかしたらこの実はフジイバラではないのか。また一つ謎が増えました。

I took a picture of fruits of a kind of a Japanese rose. It is called Fujiibara which grows in the high mountain. I do not know the reason why we can see it at Fuji Sacred Heart School.

今日のことば

求めないーー

すると

簡素な暮しになる

求めないーー

すると

いまじゅうぶんに持っていると気づく

求めない

すると

いま持っているものが

いきいきとしてくる

加島洋造

2012.02.22

ユスリカの幼虫

2012.02.22 Wednesday

牧草地の池にユスリカの幼虫がいました。(画像は20倍ほど拡大しています。)エリユスリカ亜科Orthocladiinaeのユスリカの幼虫の ようです。属は、エリユスリカ属Orthocladiusかフユユスリカ属Hydrobaenusのどちらかで、キソガワフユユスリカH. kondoi Sætherの可能性が最も高いであろうというアドバイスを専門家の方からいただきました。ユスリカについて詳しく学ぶだけでも、生 物の多様性に対する認識は格段に深まりそうです。

今日のことば

わたしたちには、笑う権利があり、幸せに生きる権利がある。それを阻むもの、蔑ろにするもの、軽んじるもの、踏みにじろうとするものに対し、闘わねばな らないと思うのだ。笑うことで人は救われる。ほんの半歩、前に進める。生き続けられる。政治とは、経済とは、国とは、とどのつまり、人々の小さな笑いを 守っていくためにあるのではないか。

あさのあつこ

2012.02.21

ラッパズイセン ハイイロゲンゴロウ

2012.02.21 Tuesday

ラッパズイセンがたくさんの花を咲かせています。ラッパズイセンはウェールズの国花としても知られており、以前不二聖心で講演してくださった、ウェールズ出身の作家、C・W・ニコル氏は長野のアファンの森にたくさんの水仙の球根を植えられたそうです。

牧草地の池にいるハイイロゲンゴロウの写真を撮りました。水生昆虫の多くは各地で生息数を減らしていますが、ハイイロゲンゴロウも例外ではありま せん。東京都では、すでに絶滅してしまいました。牧草地の池には他にもさまざまな水生昆虫がいて、そこだけで豊かな生態系をつくっています。

今日のことば

雪の日に 吉野弘

――誠実でありたい

そんなねがいを

どこから手にいれた。

それは すでに

欺くことでしかないのに。

それが突然わかってしまった雪の

かなしみの上に 新しい雪が ひたひたと

かさなっている。

雪は 一度 世界を包んでしまうと

そのあと 限りなく降りつづけねばならない。

純白をあとからあとからかさねてゆかないと

雪のよごれをかくすことが出来ないのだ。

誠実が 誠実を

どうしたら欺かないでいることが出来るか

それが もはや

誠実の手には負えなくなってしまったかのように

雪は今日も降っている。

雪の上に雪が

その上から雪が

たとえようのない重さで

ひたひたと かさねられてゆく。

かさなってゆく。

2012.02.20

オニシバリ

2012.02.20 Monday

林道に生えているオニシバリがたくさんの蕾をつけています。オニシバリは昨日紹介したミツマタと同じジンチョウゲ科に属しています。鬼を縛って も大丈夫なほどに繊維が強いことから「オニシバリ」と名付けられました。昨日の「フィールド日記」で紹介したミツマタも繊維が強いことで知られています。 ジンチョウゲ科の一つの特徴はこの繊維の強さにあると言えるでしょう。

オニシバリは以下のようにいろいろな県でレッドデータリストの中に含まれています。これほど減少してきている植物が不二聖心の森の中でたくさん見られることに驚きを感じます。

絶滅危惧Ⅰ類 奈良県

絶滅危惧Ⅱ類 埼玉県 徳島県 福岡県

準絶滅危惧種 宮城県 茨城県 京都府 広島県 大分県

オニシバリの葉に絵かき虫によって食べられた痕を見つけました。オニシバリが絶滅するとこの絵かき虫も行き場を失うことになります。

今日のことば

深くかつ遠く思はん天地の中の小さき星に生まれて

湯川秀樹