フィールド日記

2012.02.19

雪の牧草地 ミツマタ

2012.02.19 Sunday

今日も不二聖心に雪が降りました。午前11時の段階で気温は2度。寒い一日でした。

寒さの中でも季節は着実に春に向かって進んでいます。ミツマタの花の蕾もだいぶ膨らんできました。あのミツマタの良い香りを楽しめる日が来るのが 待ち遠しいです。ミツマタという名前は枝が三方に分かれるところからつけられました。繊維が強く紙幣の材料としても使われてきました。

今日のことば

私たちには人間を超える大きな存在に繋がっているという感覚が必須である。それがないと人間は成長することができない。

ダニエル・ピンク

2012.02.18

牧草地の霜柱 オランダミミナグサ

2012.02.18 Saturday

今日は卒業式でした。良いお天気に恵まれましたが、朝の寒さは一段と厳しさを増していました。牧草地でも一面の霜柱を観察することができました。

このような厳しい寒さの中でもたくましく成長を続ける草花があります。ネズミの耳のような葉の形が印象的なオランダミミナグサもその一つです。 ヨーロッパから世界各地に広がった植物ですが、厳寒に耐え得る生命力が分布拡大の力となっているものと思われます。南ヨーロッパ原産のようですが、和名に はオランダとついています。これは日本とオランダとの関係の深さを示す一例であり、時としてオランダは日本人にとってヨーロッパの代名詞となり得ることを 示しています。

世界各地で見られるオランダミミナグサについては、ウィキペディアの英語版にも詳しい説明が出ています。日本語版とは違った面白さがありますので、その一部を以下に引用しておきます。

Cerastium glomeratum is a species of flowering plant in the pink family known by the common names sticky mouse-ear chickweed and clammy chickweed. It is probably native to Eurasia but it is known on most continents as an introduced species. It grows in many types of habitat. This is an annual herb growing from a slender taproot. It produces a branched, hairy stem up to 40 or 45 centimeters tall. The hairy leaves are up to 2 or 3 centimeters long.

オランダミミナグサは、2月の下旬から3月の上旬にかけて開花するものと予想されます。三島では既に蕾をつけているオランダミミナグサも見かけま した。「花は風雪に耐えてこそ美しく咲く」と言います。卒業生のみなさんにも、世の風雪に耐えてやがて美しい花を咲かせてほしいと心から願っています。

今日のことば

一日の時が恵み深く光や風や雲やさまざまな季節の訪れとともに人間のもとにやってきているのを現代人は忘れている。それは「心をときめかせて生きること」を忘れているということに他ならない。

辻邦生

2012.02.17

不二聖心の雪景色 ノキシノブ

2012.02.17 Friday

不二聖心に雪が降りました。早朝の雪景色に生徒も大喜びでした。これまでフィールド日記で紹介してきた薩摩紅梅やフキノトウにも雪が降り、いっそう輝きを増した姿が見られました。

これまでフィールド日記で紹介してきた薩摩紅梅やフキノトウにも雪が降り、いっそう輝きを増した姿が見られました。

樹木につくシダ植物として有名なノキシノブにも雪が積もりました。葉裏にはたくさんの胞子が付いています。

今日のことば

僕が暮しているここだけが世界ではない。さまざまな人々が、それぞれの価値観をもち、遠い異国で自分と同じ一生を生きている。

星野道夫

2012.02.16

フキノトウ

2012.02.16 Thursday

駐車場からキャンプ場へ向かう道で、今年はじめてフキノトウを見つけました。春の訪れの近いことを感じます。

フキノトウは河川の土手や用水路の周辺など水気のある場所の近くでよく見られると言われます。不二聖心の駐車場の縁には、かつて細い川があったと聞いたことがあります。このフキノトウはかつての地形の名残なのかもしれません。

今日のことば

あなたの心のなかの未解決のものすべてに対して、忍耐強くなってください。たとえば鍵のおりた部屋のように、あるいは外国語で書かれた書物のように問いそのものを愛するように努めるのです。

ライナー・マリア・リルケ

2012.02.15

ヒラタヒメバチ亜科Scumbus属のヒメバチ

2012.02.15 Wednesday

お茶畑の横の雑木林で採集したクヌギエダイガタマバチの虫こぶからヒラタヒメバチ亜科Scumbus属のヒメバチが出てきました。タマバチに寄生していたものと思われます。

Scumbus属のヒメバチには、特定の生物にのみ寄生するという性質はないようですので、栗の大害虫であるクリタマバチなどにも寄生するようなら、益虫として人間生活にもプラスの影響を及ぼしているということになります。

今日のことば

時実利彦先生がおっしゃっていたことを思い出します。子どもに「考えさせる」ということをした人がいちばん教師としてすぐれている、……できるようになったか、ならないか、どっちでもよろしい。けれども、考えるということをさせた事実、「考えなさい」と言った人ではなくて、考えるということを本気でさせた人が、いちばん偉いとおっしゃったのです。それだけのために教師はあるぞと、先生はおっしゃったのです。

大村はま

2012.02.14

送別会 ヨコヅナサシガメ

2012.02.14 Tuesday

今日は高校3年生の送別会が行われました。下級生は劇や歌を通して高校3年生に感謝の気持ちを伝えました。

お茶畑の横の雑木林のクヌギの幹の割れ目に体を潜りこませるようにしてヨコヅナサシガメが越冬していました。ヨコヅナサシガメについては2003年8月17日の神奈川新聞に神奈川県立生命の星・地球博物館の学芸員高桑正敏先生の興味深い文章が載りました。その一部を以下に引用します。

最近になって博物館への照会が目立つ昆虫の一つがヨコヅナサシガメである。急増した昆虫は他にいくつもあるのだが、照会が多いということはそれだけ人目について、かつ何か怪しげだからであろう。

この中国原産のカメムシは、一九二八年に九州で初めて発見された。積み荷にまぎれて日本にやってきたと考えられる。その後の分布拡大はゆるやかなもので、八〇年代までは東海地方でもほとんど発見されていなかった。ところが、九一年になっていきなり横浜市青葉区で発生が確認され、九五年には遠く栃木県で発見されるに至った。

県内ではその後、九五年に真鶴半島で追加発見されたのを契機に、小田原市をはじめ県西各地で多数が確認されるようになった。分布拡大の様子は東名高速沿いで顕著らしいこと、飛び火分布の傾向もあることから、分布拡大にはトラックなど輸送機関が大きく関与しているものと推測されている。

以前に高桑正敏先生にお会いした時に、不二聖心にヨコヅナサシガメが多く見られるのは学校のすぐ近くを東名高速が走っているからでしょうかと質問したことがあります。高桑先生のお答えは、今やヨコヅナサシガメの数が増えすぎて分布拡大の経路の確認は不可能になってしまったということでした。大型の食肉性昆虫であるヨコヅナサシガメが不二聖心の自然の生態系に悪影響を与えていないか、懸念されます。

今日のことば

朝の挨拶 菅原克己

さわやかな目覚めに

わが家に

朝陽がさしているのを見た。

それから

妻が野菜を切っている音を聞いた。

僕はささやかなことが好きだ。

くらしのなかで

詩が静かな不意打ちのように

やってくるというのはほんとうだ。

もうじき

風にのって

とぎれとぎれに聞こえてくる

丘の上の中学校の

いつものオルガンの挨拶さえ……

2012.02.13

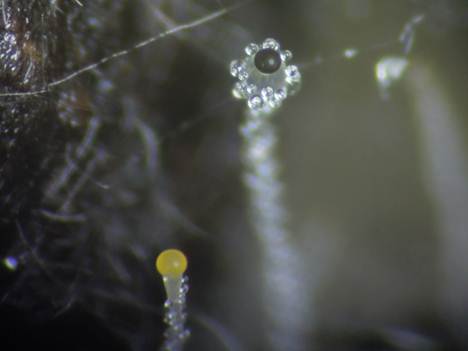

ミズタマカビ

2012.02.13 Monday

理科の平本政隆先生によってミズタマカビの発生が確認されました。牧草地で採集した鹿の糞から発生した菌です。黒い部分が胞子のうで、周囲の小さな粒々は水滴です。

この菌は草食動物の糞からのみ発生する菌です。ミクロの世界の中にも生き物たちのさまざまなつながりを発見することができそうです。

今日のことば

私たちの日常には確かに、自分の心が思い煩いや、ざわめきの足音で一杯になってしまうことがあります。そして、孤立感の中で行き詰って、身動きの取れない不安を抱いたりします。しかし、そのような時、自分に届いている何らかの呼びかけに気づくことは、生きていることの本当の奥行きをさりげなく開いてくれることになります。

時々、生きることに行き詰った時、「立ち止まって、ひとりになって、聴いてみる」という人生への注意深いあり方は、混迷の世界の中で祈りの心を整え、生きる道を開いていくように思います。

中川博道

2012.02.12

シギゾウムシがクヌギのドングリにあけた穴

2012.02.12 Sunday

お茶畑の横の雑木林に落ちているたくさんのドングリは、農園の方々の草刈りのおかげで拾いやすくなっています。ただし、ほとんどのドングリは拾って植えても芽は出ません。シギゾウムシの仲間によって穴をあけられた上に、その穴を通して卵を産み付けられ、卵から孵った幼虫によってドングリの中身を食べられてしまっているからです。シギゾウムシの幼虫はある程度成長すると穴をあけて再び外に出てきます。そして土中で蛹になるのです。さて、写真の穴は親があけた入口でしょうか。幼虫があけた出口でしょうか。答えは出口です。拾ってみるとほとんどのドングリに同じぐらいの大きさの穴があいていて、中を割ってみると、そこにはもはや幼虫の姿はありません。

クヌギは、炭焼きなどの必要から人間の手でたくさん植えられてきました。それに伴い、シギゾウムシの仲間は数を増やしていったことでしょう。たった一つの穴からも人間とシギゾウムシとの長い関わりの歴史が見えてきます。

今日のことば

人が、絶望から生きる希望を見いだすために必要なのは、「働く場がある」ということと「愛する人がいる」ということである。

ジークムント・フロイト

2012.02.11

イヌツゲメタマフシとイヌツゲタマバエの幼虫

2012.02.11 Saturday

冬の牧草地を少し走ってみました。気持ちのよいランニングコースです。

イヌツゲメタマフシの写真を撮りました。イヌツゲタマバエがつくる虫こぶですが、信じがたいほどの硬さで、中を見ることはなかなかできません。中には2ミリほどの幼虫が硬い部屋に守られて越冬しています。

今日のことば

あなた方の心が謙虚になった時、主はあなた方の心の中に新しいことを行われます。

聖マグダレナ・ソフィア・バラ

2012.02.10

オオシマザクラとイロハモミジの裸木 ボストンからの便り⑤

2012.02.10 Friday

オオシマザクラ(右)とイロハモミジ(左)の裸木の写真です。遠くには雪をいただいた富士山が見えます。

昨秋の台風の影響で折れてしまったクヌギの木です。葉がそのまま残っています。死んでしまった木は葉を落とすことすらできないのであり、裸木になれるということは生きていることの証なのです。

ボストンの姉妹校からの便りの5回目です。作成したのは小学校5年生です。

This picture is a picture of a flower budding. It has green leaves gathered together and folded up to form its shape. This plant was found on the side of the Sunken Garden. This plant makes our school look beautiful.

Dear Friends in the Sacred Heart school,

The picture that I am showing you is a pink rose taken in our Sunken Garden. It smells really good and looks really pretty. Our Sunken Garden is a really pretty rose garden that is kind of sunken. A lot of pretty plants grow in America. I bet a lot of pretty plants grown in Fuji too!

-Sacred Heart Student

今日のことば

ほんの一瞬でも、お互いの立場から世界を見ることができれば奇跡が起こるだろう。

ソロー