フィールド日記

2018.11.06

リュウノウギク

正門から聖心坂を上っていく途中にリュウノウギクが咲いています。いずれも斜面から垂れ下がるように咲いています。栽培されるキクと同じキク属の仲間で、和名は葉をもむと竜脳と呼ばれる香料に似た香りがすることに由来します。実際に葉をもんでみると、クスノキに似た香りがします。

2018.11.02

カラスウリ

カラスウリの果実が赤く色づいています。花は夜に咲き、翌朝にはしぼんでしまうのであまり目立ちませんが、赤い果実はよく目立ちます。

2018.10.30

ヤマノイモ

ヤマノイモにムカゴ(珠芽)が見られるようになりました。ムカゴは茎の一部が太ったもので、地面に落ちるとそこから新たな植物体が生じます。ヤマノイモの肥大した根は自然薯(じねんじょ)と呼ばれて食用にされますが、このムカゴも食用になります。

2018.10.26

ヒキオコシ

ススキ野原にヒキオコシが咲いています。和名は弘法大師が草の絞り汁を重病人に飲ませたところ、起き上がったという伝説に由来しています。古くから薬草として用いられたようでエンメイソウ(延命草)という別名もあります。

花はシソ科らしい「唇形花(しんけいか、花びらが上下に分かれ唇のような形の花)」で、雄しべや雌しべが花びらより長く飛び出しているのが特徴です。個体によって雄しべが長く雌しべが短いもの、雄しべが短く雌しべが長いものの2形があり、上の写真の個体は前者のようです。

2018.10.23

コシオガマ

共生の森からオークヒルに向かう途中のススキ野原にコシオガマが咲いています。ハマウツボ科の半寄生植物で、自ら光合成をしながらも、根では他の植物にとりつき栄養分を奪っています。

アフリカでは同じハマウツボ科の植物が農作物に寄生して甚大な被害をもたらしています。そこで、日本の研究グループはこのコシオガマをモデル植物として寄生に関する研究をしているそうです。近い将来、コシオガマの研究から得られた知見によって寄生植物による深刻な農業被害が解決する日がくるかもしれません。

2018.10.19

アキグミ

数年前に高校1年生が共生の森に植栽したアキグミがたくさんの実をつけています。同時に植えた他の樹種に比べ、鹿の食害も少なく、大きく育っています。

2018.10.16

シロスジカミキリ

先月の台風の後に共生の森に行ってみると、コナラの木が根元から折れてしまっていました。折れた部分をよく見てみると、シロスジカミキリがいました。5cmほどの大きなカミキリムシで、国内最大種だそうです。

2018.10.12

ブドウトリバ

オークヒルでマツカゼソウの蜜を吸っている最中の蛾を見つけました。細い羽に、トゲのある脚が目立つ特徴的な姿をしています。一見すると蚊やガガンボの仲間のようですが、トリバガ科に属する蛾の仲間です。

トリバガとは鳥羽蛾の意味で、下の写真のように羽には細かい毛が密に生え、鳥の羽のようにも見えます。この写真のトリバガは羽の模様からブドウトリバだと思います。名前の通り、幼虫の食草はブドウ科の植物だそうです。

2018.10.09

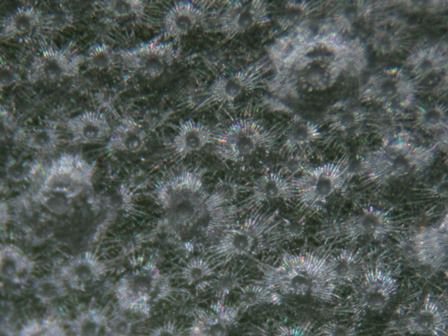

ウデブトハエトリ

高校3年生の生徒に、昼礼広場のベンチに見慣れない虫がいますと呼ばれて行ってみると、4mmほどの小さなハエトリグモがいました。ハエトリグモはいわゆるクモの巣を作らずに、歩き回って獲物を探し、捕らえます。そのため、眼が大きく、良い視力をもっているといわれています。