フィールド日記

2013.04.08

平井剛夫先生の「長崎から船に乗ってウンカを採った」

2013.04.08 Monday

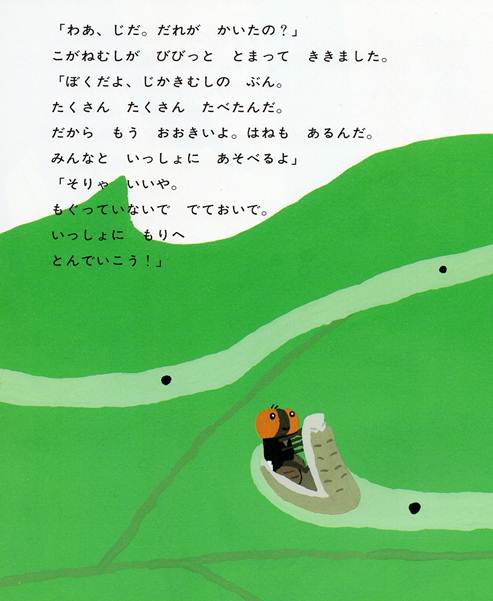

2013年3月11日の「不二聖心のフィールド日記」(「キクイムシとの出会いと船上での貴重な調査経験の記録」)で農学博士の平井剛夫先生が東シナ海でウンカを採集したエピソードを紹介したところ、いろいろな反響があり、そのことを平井剛夫先生にお伝えしました。その後、平井先生からこの調査経験をまとめた「長崎から船に乗ってウンカを採った」という文章が収められている『虫たちと北から南から』という御著書を贈っていただきました。こちらもまたたいへん興味深い内容で、自分ひとりで読むのではもったいないという思いを強くしました。今日の「今日のことば」では、平井先生の許可をいただいて、「長崎から船に乗ってウンカを採った」を掲載します。海を越える虫の移動の実態を知る上でも、ウンカの生活史を明らかにするためにどれだけの苦労があったかを知る上でも、調査員の海上での興味深い日常を知る上でも、読み応え十分の文章です。添えられているイラストは平井先生のお嬢様がお描きになったものです。

挿絵:平井初芽(現在酒井初芽)

今日のことば

8 長崎から船に乗ってウンカを採った

平 井 剛 夫

はじめに

「こんな穏やかな航海はめったにないですよ」とチョフサーことチーフ・オフィサー一等航海士の雨宮さんは船が都井岬沖の日向灘にさしかかった時、ブリッジにいて、船の進む前方をみつめながら、そう教えてくれた。

午前六時少し過ぎ、かすんだ真夏の太陽はすでに水平線に昇っていた。穏やかな航海とはそれは今の時点なのか、それとも今回の東シナ海調査の航海の全体をさすのか、はっきりしなかった。どちらともとれそうであった。僕も「ええそうですね、お陰様で」といったきり、さらに話しかけるのはやめることにした。雨宮さんはいつも余計なことは云わない性格で、どちらかといえば寡黙であるのはわかっていた。もう少しでこの航海も終わりとなって、自分だけはこの船の母港である東京港に戻る前に名古屋港で下船して、職場に向けて上陸しなければならない。名古屋に入港するのはその日のことだったから、七月五日(一九八八年)から、二週間に及んだこの船の旅を自分の部屋で振り返ってみることにしたためでもあった。おりしもその年は昭和という年代が終わりとなり、平成の年代へと向かう昭和最後の夏のことだった。

航海のはじまり

七月五日。洋上調査のための船上生活がスタートした。船の名は啓風丸。気象庁の気象観測船である。啓風丸は午後二時近く長崎港松ケ枝岸壁をほぼ予定どおりの時間で離れた。出港には長崎県農林総合試験場の小川義雄さんと、九州農業試験場から採集用具とともに官用車で送って下さった研究室の室長寒川一成さんの二人が僕を見送る唯一の関係者であった。真夏とはいえ、船出というかなりのセンチメンタルな雰囲気があった。

自分の部屋に入って、持ち込んだ荷物を開いて、まずは身の回りのものからスタンバイすることにした。ベットが二つあり、机にソファ、ロッカーもあって官船とはいえなかなか上等なものである。僕のように船に乗ってウンカを採集するのは農林省や県の研究者たちによっておこなわれていたのであるが、その当時でかれこれ十五年の歴史があり、必ずしもいつもまったく同じ船ではなかったようであるが、ここで寝起きした先輩も延べ数としてもかなりの数となろう。この部屋で歴代の先輩達が船上生活を過ごしたとなると何か特別の感慨がわいてきた。そんなわけで航海が始まった。

十六時三十分、午後の四時からという不断の陸の生活ではとても考えられない早さの夕食を済ませた。今夜の食事のメニューをあげてみよう。ゆでワタリガニいっぴき。トビウオの刺身とキュウリの酢の物。カボチャの煮付け。それに香の物としてキムチがあった。汁ものがないといえば不思議であったが、子どもの頃船の食事には味噌汁がないとも聞いていたからそんなものかと思って食べた。えらく早い時刻の夕食だなと思いながらもまずまずの食欲であるし、テーブルの上にあるおひつからご飯をたっぷり二杯もよそったのだった。さらに、この後七時に夜食があるという。これまたよし。ひとつ待つことにしよう。

事務長の植田さんに船上生活についてのあれこれをオリエンテーションしてもらう。この船に乗り込む前に、あらかじめ、船上生活心得なるものを職場の先輩からも聞いていた。さらに、この出張を支えている農水省の農蚕園芸局植物防疫課からも文書とともに渡されてあったので、その復習といったところであった。多くは基本的な生活での、洗濯できる回数とか、食事の時間とか、についてであった。

九州農試の植物病理研究室長の内藤さんから頼まれた胞子採集のためのスライドグラスの保存場所も許可をもらうことが出来た。医務室の冷蔵庫のなかにいれてもらうことになった。バクテリアの胞子を採集するためのスライドグラスにはノリがついていて高い温度に長いことおかれているとノリの接着力が低下するというのであった。保冷する必要のわけはそういうことであった。

研究室からもってきた稲の種籾を五つのプラスチックの容器に入れ、水をまいた。これは、船で採集したウンカを稲の芽だし苗で飼育して陸までもってゆくようウンカ飛来に備えるためである。

忘れないうちに気象庁のこの観測船啓風丸についての概要を明らかにしてみよう。総トン数は約千八百トンである。船の大きさの最大幅は百二十一米、長さは八十一.七米であって、用途はもちろん気象観測船である。昭和四十四年建造ということだから、船となって海に乗り出されてからかれこれ二十年たっている。人間にしてみれば二十歳ということになる。船の二十才はヤングなのかロートルなのか知らない。ちゃんと走っているのだからそれでいいわけである。最大総載人員は船員が三十七人、その他の乗船員が二十三人計六十名ということである。もちろんこの船は気象庁所属の気象観測船であるからその他の乗船員は気象観測のための観測員ということになるのだが、ときには僕のような調査で虫採りをする珍客もあるわけである。官庁の船であるからして、乗員はすべて公務員で、したがって船でやることすべて公務ということになる。

六時近く風呂に入った、丸い船窓から青い海が見える。海を見ながら湯船につかるという結構なことでこれまた新しき体験である。今はといえば、海の中の船の中の湯船の中か、なんて思いながら湯船に入ろうとした。えらく熱い。あわてて蛇口をひねったら、なんということだ、ドドッと真っ茶色の水が浴槽に入ってきた。ややこれはいけない、と蛇口に下がっている木の札をみたら、海水とあった。それで鉄管の錆が溶けて、茶色の水が出てきたのだった。慌ててコックをひねり水を止め、桶で浴槽の中でひろがろうとしている茶色の部分の水を汲み出し難なきをえたのだった。ちなみに当り前の水は清水という。「せいすい」と読むのが正しいが、読もうとすればしみずとも読める。なるほどなるほど。

ジャラン、ジャラン、ジャランと再び、鐘の音が響いた。食事の用意が出来たことをしらせてくれた。サイレンやチャイム等のなかった頃の小学校で小使いさんが始業終業に鳴らせていたなつかしい鐘の音である。七時であった。夜食の時間というか、一日の内の最後の食事の時間である。食堂に行くと、カステラ一切れとパック入りの牛乳がならんでいた。カステラ、長崎、連想ゲームのようであった。

ウンカの採集用のネットを船に上げる

七月六日。目がさめた。枕元においた目覚し時計をみるともう長崎から出て日付が変わって次の日である。なぜか目が冴えてしまった。眠気がくるまでにと甲板へ出てみると船は停船中で、船尾で何人かがイカ釣りをしていた。いずれこのイカ釣りもやってみることにしよう。こちらも職場の先輩達のアドバイスでイカ釣りの仕掛を用意してあるのだ。通信室で、通信士の長沼さんとしばらく紹介を兼ねながら、世間話をした。この時同氏は夜勤であった。ウンカが大量に飛んで来たときは、陸の九州農試に電報を打たなければならない、そのときはこの通信室にお願いしなくてはならないのである。午前二時、興奮の第一日目もここまでくると眠気が襲う。自分の部屋に戻ることにした。

再び目がさめた。さて朝の六時。ウンカを採集するための網を用意することにした。さて、この船旅のメインの任務であるウンカ採りのための支度である。多分、漁場に到着した漁師もこんな気分を味わうのであろう。この網は魚をとるための漁網を使って三角錘状になっており、先端にたまった虫を集めるために小さな捕集袋がついている。この袋はとりはずしが出来るようにマジックテープで留めてある。この網は、僕の研究室に十五年も勤務している田中美津子さんがいろんな工夫を凝らしてつくった手作りの作品であり、この海上調査のために改良を加えてすでに何枚も作りかえているのである。網は鉄の丸い枠をとおすようになっていて、この鉄枠は直径が一メートルで運搬に便利なように三つに分かれるのである。さらに、海上調査での塩風に耐えるよう錆対策にステンレス製ときている。

網を計三個鉄枠のすべてに通したので、それっとばかり船室から煙突用マストのある甲板へともって上がった。マストからはなん本もロープが引っ張られており、そのうちの三つをしばらく虫採り用のネットのために使わせてもらうわけである。本来はこの船の旗をつけるためのロープなのだが、旗を使うのは港に出入りするときだけなようである。ネットの枠にロープを結び付けて、するするとネットを上げるとネットは東支那海の風を受けて勢い良くはためいてくれた。

午前九時、第一回目の回収を行った。ネットをセットしてから二時間後であるが、次回からは三時間目におこなうことにした。従って、それからというものなにがあろうとも三時間間隔で回収を繰り返すことになったのである。よほどのことがないかぎり3時間間隔の回収をやめるわけにはいかなくなったわけである。もっとも回収といっても、ロープを留めてある鉄枠からロープの結び目をほどき、ロープをたぐってネットを降ろし、ネットの先にある採集用の小さな袋をとりはずし、別の袋を取り付け、またロープをたぐってネットを上空にあげ、ロープを結わえて止めるという作業なのである。一度に三つのネットを上げ下げするわけだが、風の強い場合はネットが風にはためいてなかなか上にあがってゆかない。ときに、満身の力を込めてネットをあげることになる。そんなときには素手でロープをたぐったら大変だ。摩擦で、てのひらがあっという間に赤むけになってしまう。軍手は欠かせないわけであるが、軍手も内側が滑りどめになっている方が便利である。回収した小袋は、捕獲された中の虫が逃げ出さないように輪ゴムでくくりつけ、船室へもってゆき中の虫を取り出して虫の種類と数を調査するわけである。

最初の回収調査で三つの袋から出てきたものはセジロウンカ雌五頭雄七頭の計十二頭であった。早速から、おめあてのウンカの登場であった。ネットの中で風にはたかれるためであろう、ほとんど死んでしまっているが中にはまだ生きていて、かすかに足を動かすものがいる。なるほど、ちゃんと海の上に虫が飛んでいるのである。海の上を飛んで旅をする虫がいるのである。ただそれだけのことといってしまえば、たいしたことではないかもしれないが、こんな数ミリたらずの生き物が大海を渡って長い旅をしているのである。もちろん、ウンカが海を渡ることについては昔からわかっていたことではなかったのだ。

観測船に乗ったわけ

それでは、僕がどうして、気象庁の観測船に乗船して東支那海の海のまん中で虫採りをしなくてはならないのか、そのわけについて説明を試みてみよう。

今から約二十年以上も前の昭和四十二年の七月十七日、気象庁の観測員の鶴岡安明さんが「おじか」という名の定点観測船に乗船して海洋観測をしている間に、潮岬の南五百キロで大量のウンカが船の灯火に集まってきたことを観察した。そのときから、このウンカがわが国の応用昆虫学の歴史から忘れることの出来ない虫になったのである。それを鶴岡さんはトンボの分類の大家である朝比奈正二郎氏に話しをし、両名の名前で昆虫学会誌に報告した。その当時の害虫防除を担当する研究者達の多くは、この名高い稲の害虫であるウンカは日本国内で冬を越しそれが何回かの世代を繰り返してふえた後に水田の稲を枯らしてしまうような被害をもたらすものだと考えていたのである。

こうして、この虫が公海の洋上で大量に発見されたことから、何人かの研究者達の根気を要した長年の研究の結果、この虫が洋上からさらに日本の島々まで運ばれていって、水田に降り、稲に卵を産み、何度かの世代を繰り返したのち、被害をあらわすようになるまで増殖してゆくということが明らかになった。もちろん、この虫は日本の寒さには耐えられないため、越冬できずに冬がくると死に絶えてしまうのである。

ウンカを初めとして多くの虫が海を渡り、さらにそれが日本へ到着して農作物に被害をあたえるということであるため、どんな状況になるとこのような虫が海をわたるという現象がおこるのか、海を渡るといっても、渡るもととなる発生場所があるわけであるが、一体それはどこなのだろうか? 研究者達の知りたいことはさらに広がっていったのである。

最近になって、われわれが所属する農林水産省の農業試験場などの試験研究機関が中心となって、昭和五十八年から六十三年の五年に渡って「長距離移動性害虫の移動予知技術の開発」というプロジェクト研究がおこなわれ、われわれの研究室も参加したのであるが、ウンカ類などの害虫の移動性についての多くの事実が引き出されたのであった。しかし、ウンカを初めとして、これらの害虫の発生源については今もって謎のままになっているのである。

海を渡るというような長距離を移動する害虫の研究についてのプロジェクトはすでに昨年で終わってしまったのであるが、農林水産省の農蚕園芸局がやっている害虫の発生予察の事業は今年もおこなわれており、僕もその事業の一環としてこの船に乗船したのだった。だから、大陸からウンカ類が渡って来るとすれば、日本列島に来る前にその群れの一部が東支那海を通るだろう。もしそれを何らかのかたちで捕らえることができれば、いち早くウンカの飛来についての現象をおさえ、それをこれから飛んでゆく可能性のある日本へ無線を利用して情報としてたちどころに伝えることが出来ることになろう。

そんなわけで、ぼくがこうして気象庁の気象観測船に乗ってウンカの調査をしているわけなのである。さらに、九州の陸上には、僕からのウンカの飛来情報を待っている人がほかにもいたのである。それは福岡県筑後市の九州農試の僕の研究室と長崎の諌早市にある長崎県総合農林試の発生予察研究室の研究者達であった。今回折角こうして、気象庁の観測船に乗船して二週間も洋上にいるということであるならば、洋上と陸上と連絡をとりあって何か今までとはひと味違った観点からウンカの調査をしてみようではないかということになったのである。

そこで、あらかじめ乗船する前に、もしウンカの飛来があったなら船から陸へ電報を打つことにしよう、それによって陸ではそれまで続けているウンカの飛来を知るために毎日調査しているネット調査を二十四時間から三時間間隔に切り換えて、ウンカの移動についての経路や、移動についての現象を調べることが出来るのではないかという期待を持ったのである。

実際は、このネットトラップ調査の調査時間の切り替えは、海上からの指令によってスタートしたのではなく、陸上での気象天気図をみて決定されたのであった。というのは、ウンカが洋上で採れ始めてから「切り替え」を開始したら遅すぎるのではないかという判断をしたからであった。しかし、洋上でウンカが飛び込んで来たらその都度情報を知らせようということにしたわけである。

すでに述べた「移動性害虫」のプロジェクト研究の中で、農業気象の研究者も加えたわれわれ九州農試の研究者達によって、梅雨期におけるウンカ類の長距離移動は、そのころ大陸から東シナ海を通る強風域である下層ジェットの有無が重要で、それは八百五十ミリバールの気象天気図を読み取ればウンカの飛来を予知することが出来るという成果を得ることが出来た。さらに、この下層ジェットの存在をパーソナルコンピュータを用いて等風速図、風向風力図を描かせて作図化させることに成功したのであった。

確かにウンカは海を渡っていた

さて、最初のネットの回収ですでにウンカが洋上を飛んでいることがわかったのであるが、この天気の良いときに採れるのが何とも妙である。普通、このウンカは雨雲と一緒に移動するといわれているのである。ウンカがネットで採れるのはふだんは曇りか雨の日である。とするならば、本筋は別の方にあって、この船で捕まえられるような群れは吹き飛ばされた迷い子のようなものかなとも思ってもみた。調査をスタートした第一目の七月六日には、セジロウンカだけであったが、八十九頭のメス、百二十八頭のオス計二百二十七頭がネットで採集された。さらにその晩、船の照明下で三百七十頭のセジロウンカを採集できた。海の上でもこの虫は灯火に集まってくることを教えてくれた。初日にしてこれほど多数のウンカを前にして、いきなりパンチをくった感じであった。翌日にもネットで四十頭のメス、十頭のオス、計五十頭のセジロウンカが採れたのであるが、翌々日になるとメス三頭オス一頭の計四頭となってしまった。どうやら最初の群れは海上を移動していた後ろの部分に遭遇していたのかも知れない。三日目の深夜の零時から朝の九時まで霧の状態が続いた。この霧はウンカの移動とは直接関係がなかったようである。さらに次の日、四日目でもメス三頭オス一頭計四頭であった。そして五日目には一日中回収ウンカは採集できなかった。

ウンカゼロの日はそれから五日間続いたのである。観測船に乗った先輩の中には、二週間あまりの洋上生活を続けて採れたのはイカだけだったという話も聞いていた。今回、ウンカの採集できるのは終わりになってしまったのかなと思った。けれど、幸いなことに最初の数日だけでウンカの採集は終わりということにはならなかった。

船上でイカ釣りを楽しむ

洋上での調査も、お目当てのウンカが飛んで来なければ、三時間おきにおこなうネットの回収作業を来る日も来る日も繰り返すだけである。作業も慣れてくればネットの上げ下げ、捕集袋の回収と採集虫有無の確認も次第に素早くできるようになる。持ってきた何冊かの本も次の回収時間までの休息のための睡眠薬の代わりとなる。しかし、なんといっても夜になると楽しみはイカ釣りである。船長をはじめとして多くの乗組員はいわゆる非番の時間は釣り糸を垂らしてのイカ釣りに興じる。面白いことに船長は船長の、各乗員は乗員の、釣る場所である漁場が決まっているのである。つまり、お決まりの陣取る場所があるようなのである。こちら、新入りの身は最初どこから釣り糸を垂らしていいのかわからなかったのであるが、空いてるところを探してみた。広い大海に較べたらいくら大きな観測船といってもごくごく小さな点と思える。物好きなイカは船のどこからでも釣れていいはずであろう。こちらは連続といえども回収時間が過ぎれば、空き時間となる。深夜過ぎると、どこでも釣り糸を垂らせることがわかったのである。なんといっても涼しくなった夕方がイカ釣りのピークになる。海に沈む夕陽を眺めながらのイカ釣りは気分爽快である。ここでおこなったイカ釣りは小さな豆電球入りの集魚灯の下に疑似餌つきの針が二個つけただけの至って簡単な仕掛けである。海に糸を垂らしていると、職務を帯びた出張中の身とはいえ、東シナ海の洋上で今はこうしてイカを釣っている自分を思うと不思議な思いに駆られた。すこしずつたぐる糸にぐっと重たい感触、イカがかかった。糸をゆるめないで少しスピードを上げて糸をあげていくと、さらにたぐる糸が重くなる。うまいことに二匹かかった。水をピュッピュとあげながら船上に上がってくる。この船の生活で、イカのいろんな調理法や食べ方をおぼえた。いわゆる墨袋を切らないで上手にワタを取る方法も教えてもらった。そのまま刺身やイカそうめんにして、一夜干し、さらに沖漬けに、おまけに塩辛といき、はてはスルメまでつくってしまった。乗員の方やコックさんにていねいな手ほどきを受けたのである。ここで釣れたイカの種類はほとんどがスルメイカであったが、ときどき、細身でいわゆる耳の部分が小さなヤリイカがまじった。こちらの方は、味が良く、人気があった。多くの乗組員は釣ったイカはすべて船にある冷凍庫に入れて保管するようであった。東シナ海の家族へのおみやげは手釣りの冷凍イカというわけである。

船から「ウンカの群れ来る」の電報を打つ

七月十四日午後の二時、船の脇に飛翔するトンボの姿を目撃した。長距離移動することで有名なウスバキトンボであった。海を渡るトンボもいるのである。トンボはウンカのように風に飛ばされて移動する、いわゆる空中プランクトンではなく、自分の力で海を渡るのである。久しぶりに虫の姿を見て、正直のところ「そうか、お前もかい」となつかしさをおぼえた。

七月十五日。朝六時、強風であるからネットを下ろすよう指示があった。しかし、二十分後にネットを挙げるてもいいと調査再開が許可された。九時にネットを回収すると、ウンカが入っていた。セジロウンカの他のもうひとつのお目当てのウンカの仲間であるトビイロウンカが入っている。メス七頭オス六頭計十三頭のトビイロウンカに、セジロウンカはメス二頭オス二頭計四頭であった。その他に、イネの害虫であるミドリカスミカメムシが五頭、甲板を見て回ると、トビイロウンカを見つかったので、飼育用に生かして採集することとした。さらに、三時間後の十二時にはネットで回収したウンカの数も増えてきた。

船から地上へと電報で連絡するときが来た。約束どおり、筑後市の九州農試の寒川一成室長と東京霞ヶ関の農水省農蚕園芸局植防課の松本信弘さん当てに通信室から打電してもらった。「15ヒアサ6ジヨリ12ジ、ト44セ25ヒ1」ケイフウマル、ヒライ、とした。トビイロウンカ四四頭、セジロウンカ二五頭、ヒメトビウンカ一頭がネットで回収された。すなわちウンカの群れが東シナ海海上を今通過しているという内容を知らせる電文であった。

この知らせを受けて、九州農試、長崎総農林試では、共同研究者たちがネットでの回収時間を三時間毎の体勢にシフトすることとし、発生予察圃場でも水稲上でのウンカの動きを調査することとなった。これもあらかじめ打ち合わせておいたとおりであるが、船にいる身にはわからなかったかもしれなかったが、すでにこのような調査体勢は開始されていたかも知れなかった。前に述べたように、地上では、気圧の配置、風力、風向で気象の動きをとらえ、ウンカの動きをさぐるべく洋上のウンカ飛来情報とは独立に調査をおこなっていたからである。少なくとも、この知らせは、陸にいる仲間たちへの励ましになったことは確かであろう。後にこのときのウンカの群れは、そのピークが前線の通過と一致していた。地上でもほぼ同じ時間から飛来が開始したが、飛来のピークはむしろ洋上より早く現れた。この二度目に見られた船上へのウンカの飛来については、十三日から十五日に中国大陸より東シナ海を通って九州にかけて広域に渡って下層ジェットが存在したことが関連づけられようと、われわれ共同研究者はそのときのウンカの動きを解析したのだった。そして、翌年の応用動物昆虫学会で、東シナ海と北部九州における同時調査ということで共同研究を代表して発表することとなった。

その晩には予想どおり多数のウンカがこの船の灯りに集まって来た。午後の電報に追加するようなかたちで「15ヒ22ジゼンセンツウカタイリョウノウンカガフネノアカリニ、ヒライピークハ21ジヨリニジュウヨジ」ケイフウマル、ヒライ、と二通目の電報を打つこととした。平井が飛来を伝えるわけである。船の灯りに集まったウンカも出来るだけ多くの数を採集しようと試みた。ガラス管を改良して造ってある吸虫管という道具で一匹一匹吸いながら集めていたのであるが、その数が次第に多くなって、とても吸虫管では追いつかなくなってしまった。船室の白い壁に止まっているウンカをホーキで払い落として、それをネットで受けることにした。掃いて捨てるほどの多数のウンカとなったのであるが、大事な獲物である。捨てるわけにはいかない。六日のときとはちがって、トビイロウンカやその他の虫がまじっていたことが大変興味深い。すなわち、十日も違うと、やってくるお客さんの顔ぶれが違うのである。その晩にはアカメガシワにいる大型のカメムシであるアカギカメムシを何匹も捕まえることが出来た。よく見ると、このカメムシは個体によって色彩や形態が少しずつ異なっている。産地を特定する役に立つかも知れないと思って、懸命に甲板をめぐってこのカメムシを探した。そのほか、稲の害虫であるコブノメイガも採集できた。いろんな虫が海を渡ることを実感できた。乗組員のどなたかが「チョウがいますよ」と教えてくれた。早速後について行ってみると、表の前バネに二つのハの字の白い紋があり、瑠璃色に輝くタテハチョウ科のリュウキュウムラサキであった。そのほかにも、マダラチョウの仲間のチョウを得た。ハネの全体が茶色の地であるが、上バネに先端に瑠璃色に輝いており、下バネには糸状の模様の流れるような絣模様があった。後にチョウに明るい方にツマムラサキモドキと教えていただいた。このチョウは観測員の会沢孝さんから十八日に提供された。チョウと云えば、イチモンジセセリというセセリチョウを一頭捕まえることが出来た。チョウと云っても、この虫は幼虫時代をイネツトムシといわれるれっきとした稲の害虫なのであるが、船から降りてから、このチョウの標本を、この虫の移動の研究をされている中筋房夫さんに送った。この標本をもとにして、その年、石井実さんは日本動物行動学会で中筋さんとともに講演発表されている。私も共同発表者の一人に加えていただいたのであるが、たった一頭の標本でも、学会発表のできる役に立つことを知った。

観測船は定点を離れる

待望のウンカの群れが来たためであろうか、余りにあわただしく時間が過ぎて、この貴重な体験をさせてもらった船の旅は瞬く間に終わろうとしたのであった。そして、観測船は定点を離れることになった。ウンカのネット採集作業も終了である。船上生活でお世話になった方々に声をかけて小さな宴を自分の船室で開くこととした。テーブルはベットの脇にある引き出しを引っ張り出して、逆さにして並べてこしらえた。福岡で差し入れて下さった内藤さんからのウィスキーをいっきに開けることにした。つまみは東シナ海で自分が釣り上げて自分で作ったスルメであった。まさに、手塩をかけて作ったつまみである。あぶったできたてのスルメは実に美味かった。そして、気象庁の観測員の皆さんの口から出てくるこぼれ話が極上のつまみとなった。余りに心地よく酔いがまわってしまったためか、どんな話をうかがったのか、今となっては海の波のひとしずくほどもおぼえていないのは誠に残念である。観測船の航海中に捕らえた多数のウンカ類のほかに、移動性の昆虫類と、手作りのスルメが筑後へのみやげとして、荷造りをおこない、まるまる二週間続いた三時間毎の回収の調査も無事終了となった。

(許可なくこの文章を転載することを禁止します。)

2013.04.07

今日の日本経済新聞で紹介されたジロボウエンゴサク 不思議な生物、オドリハマキモドキ

2013.04.07 Sunday

日本経済新聞に毎週日曜日に連載されている「都会のオアシス皇居」に今週は皇居内の貴重な植物としてジロボウエンゴサクが取り上げられていました。不二聖心でも職員室近くの中庭でジロボウエンゴサクが満開の時期を迎えています。昨日の爆弾低気圧の余波の強風に吹かれながらも、写真のように、たくさんの花が独特の美しい姿を見せていました。

裏道のカシ類の葉の変色した部分に、なにやら点のようなものがついているのを見つけました。大きさは1ミリ程度です。顕微鏡でのぞいてみたところ、小さな糞の塔であることがわかりました。葉を刺激したところ、塔のてっぺんから裏側に潜んでいた幼虫が顔を出しました。この塔は巣の出入り口でもあったのです。ある方の貴重な情報提供により、これはオドリハマキモドキという蛾の幼虫であることがわかりました。オドリハマキモドキは成虫になっても1センチ程度の大きさにしかなりませんが、求愛のダンスをすることで知られています。成長の段階ごとにユニークな生態を持つ不思議な生物です。

http://www.jpmoth.org/Choreutidae/Litobrenthia_japonica.html

今日のことば

ジロボウエンゴサクはスミレなどと同様に、花の後部に尾のように伸びた部分がある。これを使って昔、子どもたちがスミレの花と絡め、引っ張り合って遊んだという。強そうに見えたスミレを太郎坊、対戦相手を次郎坊(ジロボウ)と呼んだとの説がある。

葉の深い切れ込みは冷たい風をやり過ごすのに適しているとも言われ、寒さに強い。同じ仲間はヒマラヤ山地でも確認されている。

「都会のオアシス皇居」より

2013.04.06

ナツグミの新緑 ナツグミの絵かき虫

2013.04.06 Saturday

「共生の森」のナツグミが新緑の季節を迎えています。昨年、多くの苗木が鹿に食べられるなか、なぜかナツグミは被害が少なかったのを記憶しています。そのおかげもあってか、元気よく若葉を開き始めました。鹿は敬遠したナツグミですが、さっそくナツグミの若葉を食べようと潜り込んだ絵かき虫の幼虫がいます。採集して観察したところ、葉の表裏の間に潜り込んでいた幼虫が外に出てきました。環境の変化により、食草の状態の変化を察知した幼虫が移動を開始したものと思われます。そしてあっという間に蛹になってしまいました。生物は自分の属する環境が危機にさらされると自ら成長を速めて子孫を残せる状態に一刻も早く到達しようとします。これもその一例でしょう。

絵かき虫についての専門書を見ても、ナツグミの絵かき虫(潜孔虫)についての記述が見つかりません。この蛹から何が羽化するのか、今から楽しみです。

今日のことば

世の中には金にかえられないものがある。それは愛の思い出だ。

ジョー・ディマジオ

2013.04.05

クリの新芽 コブシの実

2013.04.05 Friday

週末に爆弾低気圧が近づいているとは思えないような穏やかな天気の一日でした。築山の枝垂れ桜も満開です。

栗畑の栗の新芽もだいぶ膨らんできました。

特別第8教室の窓から見えるコブシの木は花の季節を終え既に実が作られ始めています。これから実っていこうとする姿には花にはない美しさがあります。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」という心境になります。

今日のことば

みみをすます

じゅうねんまえの

こじかのなきごえに

ひゃくねんまえの

しだのそよぎに

せんねんまえの

なだれに

いちおくねんまえの

ほしのささやきに

いっちょうねんまえの

うちゅうのとどろきに

みみをすます

谷川俊太郎

2013.04.04

貝母(バイモ)の花

2013.04.04 Wednesday

中里恒子に「貝母(バイモ)の花」という小説があります。約50ページの短編ですが、バイモの花にふれた部分はわずか数行です。その部分を引用してみましょう。

せまい庭に、貝母の花がいちめんに咲きひろがつてゐる。点点と、花はうなだれて咲いていた。

「よくふえましたね、」

「これだけは、大事にして、前の家から移しました。花は、たつた五日か七日咲くために、一年中埋もれてね……」

風にゆれて、つぼんだ花芯がゆらゆらゆらめくのを、わたしは、無心に眺めてゐた。

短いですが、忘れがたい印象を残す一節です。

今の時期の不二聖心では、まさにこの小説の描写にある通りの、花芯のゆらめく姿を東名高速沿いの道で見ることができます。

今日のことば

昨日の新聞から211 平成22年10月25日(月)

『不器用な日々』(清水眞砂子 かもがわ出版)を読む

―― あなたの心に火を灯す一冊のエッセイ集 ――

金曜日に静岡市にある私学会館に出張しました。私学会館から静岡駅に向かう途中に谷島屋という、個性的な品揃えの書店があります。帰りに店の中を覗いて見て一冊の本が目にとまりました。児童文学者の清水眞砂子さんの『不器用な日々』というエッセイ集です。手にとってページをめくり、すぐにこの本を購入することを決めました。長い間、探し続けていたエッセイが収められていることを知ったからです。それは「あこがれを手放すとき」というエッセイで、4年前に『婦人之友』という雑誌で読んだときの感動が忘れられず、何とかしてもう一度読みたいと思い続けてきた文章でした。次のような内容のエッセイです。

個人的な体験から語ろうと思う。小学校3年か4年のある日、私は同じ集落の子どもたちと缶けりをしていた。Kさんが鬼になった(当時私たちは子ども同士さんづけで呼びあっていた)。Kさんはみんなより少し動作がのろかったから、なかなか鬼からはずれなかった。私はKさんをこのままいつまでも鬼にしておいてはいけないと思った。自分がグループのリーダーであることは自覚していたのだ。が、同時に、Kさんがぐずだからいけないんだ、と別の声がささやいた。缶けりはそのまま小一時間も続いただろうか。どのように終わったかは憶えていないが、とにかく終わって、子どもたちはばらばらに家路についた。

この日のことがやがて私を苦しめることになった。大学3年のときだったと思う。私は半年ほどまともに外を歩けなくなった。授業にはとりあえず出ていたが、うわの空だった。人ごみの中を歩いていると、もし今、鎌をこの手にしたら、自分はすぐ前をいく人の首を掻き切るかもしれないと思った。悪が瞬間、私を支配したら、何だってやりかねないと思った。私は身をひそめて、本ばかり読んでいた。自分を肯定できる何物も見つからなかった。幼い頃のことも次々とよみがえってきた。その中に缶けりをしたあの日の風景があった。何てひどいことを! なんという意地悪を! しかし、それが自分だった。醜い自分。人でなしの自分。私はきりきりと自分を責めた。

それから6、7年して、結婚し、人の子の母となったKさんが私の家に遊びにきてくれたとき、――Kさんは中学校を卒業して以来別の道を歩いていたのに、会うと気さくに声をかけてくれていたーー、私はあの缶けりのときの自分の非をわびた。Kさんは忘れているようだった。あるいは忘れたふりをしてくれたのだったか。

Kさんのことだけではない。大学生のあの頃、私は自分が家族を含め周囲の人たちにしてきた行為のひとつひとつを思い出し、こんな自分がこの世に生きていていいのだろうかと毎日自分を責め、自殺を考え続けた。が、自殺もできない自分がそこにいた。どうしたらいいか。私はこれまでの己の言動をわび、この世にいることを許してくださいと、見えないものに向かって、ひたすら頼むほかなかった。神がいてくれるなら神にと思ったが、そのときも、そして、今に至るまで、私は神に出会えていない。いじめたのはあの缶けりの日のKさんだけではない。同じ頃、私は時折妹に意地悪をした。幼いなりに、自分がなぜそうするのかはわかっていた。私は我慢していたのだ。家族の誰に言われたのでもないのに、我慢していた。家が苦しいのがよくわかっていた。私はごはんにかけるふりかけも始末しなくては、と自分に言い聞かせた。ところが三つ下の妹は好き放題にかけている。こちらはこんなに我慢しているのに。そんなとき、私はちくりちくりと妹をいじめた。このことでも、私はのちに自分を責めた。幼い妹に何がわかっていたというの。ただ食卓のものをたのしんでいただけなのに。

たかがわずかなふりかけのことで勝手に我慢し、我慢しない妹に意地悪したことを私は今もすまなかったと思っている。私は我慢して「いい子」「いい人」をやっている人が、そうしていない人をいじめたくなる気持ちがわかる。わかるが、それは何とも貧しい、情けない行為だ。(中略)

おまえのは小さないじめだと人は言うかもしれない。が、いじめに大きいも小さいもない。いじめは、いじめである。(中略)

今、小中学生の間で起こっていると報道されるいじめの話を聞くと、先にいじめに大きい小さいはないといったものの、私が体験したものとは質も規模も異なってきているように思われる。子どもの私はなぜ、あの時点で引き返せたのか。今もなお引き返すことのできる子どもはいるはずだし、そもそも、いじめに手を染めない子どもも大勢いるはずである。阪神大震災のあとは、しばらくいじめが起こらなかったとも聞く。それは何によってか。

二年ほど前、どうしたらいじめがなくなるか、と学生たちと話し合っていたとき、ひとりの学生がさらりと言ってのけた。「授業が面白かったら、いじめなんて起きませんよ」。ああ、本当だ、と私は思った。今思えば、あれはいじめだったのかもしれないと思うものにも、子どもの私はでくわしている。だが、私は自分を加害者として責めはしても、被害者と思ったことがない。私はいじめとは意識しないまま、つらいときは普段以上に勉強し、本を読んだ。そうやって自分を支えていた。自分の自尊心を支えていた。学生時代、自分を責めて責めて責め続けたのだって、自尊心あってのことだったかもしれない。人間として恥ずかしいとの思いがなければ、あれほど苦しむことはなかったに違いない。そして、そう、私には憧れがあった。子ども時代も今も。

学生が言うのは本当だ、と改めて思う。授業が面白かったらいじめなんて起こらない。ならば、その面白い授業とは?

それは、はるかなものへの憧れを私たちの中にはぐくんでくれる授業であり、己の内深くおりてゆけるはしごを差し出してくれる授業である。この学生と付き合っていると、それがよくわかる。彼女の視野にはいつもはるか遠くのものが入っている。小中学生には無理だなどとは決して言うまい。はるかなものとは、手の届かない遠いところにばかりあるとは限らない。神秘は日々のくらしの中にある。身近な草木や石が、雨や風が、色や形が、ことばや物語が、人々の生活技術が、私たちをはるかなものへと誘ってくれる。私たちに遠くを見せ、深みをのぞかせてくれる。学生が言うのは、日々の授業が、この世界の不思議への扉を開けてくれるものになっているならば、子どもたちは、くだらないいじめなどにうつつをぬかしているはずはない、ということだ。それなのに、今、子どもたちは傲慢にこそなれ、自尊心を奪われ、気がつけば「憧れ」はほとんど死語になっている。はるかなものへのまなざしなど、大人も子どもも、とうにどこかに置き忘れ、「ふつう生きる」などという、ありもしない幻想を追うことにやっきとなっている。よりよき人間に憧れ、そこに一歩でも近づこうとする真面目さも、私たちの先を生きた人々がずっと大切にしてきた自由への憧れも、さまざまな不思議に驚くことも、「ふつう」からはずれたものに見える。憧れを手放したとき、人は「ふつう」を標榜するようになるのだろうか。となれば「ふつう」はすさみであり、いじめの最大の温床になりうる。いや、すでになっていると人々は気づきながら、さらに「ふつう」を目指そうとしている。

成果主義も「ふつう」だと政府はさらに追い打ちをかけ、教育現場にさらに「ふつう」を持ち込もうとする。このままでは、いじめは増えこそすれ、減ることはないであろう。

このエッセイを読み、「はるかなものへのあこがれ」を生徒の心に育てる授業をしたいと強く思ったことを昨日のことのように記憶しています。その思いは、ぼくのなかにずっとあり続け、この年の終わりにその思いを詩にして曲をつけ、卒業式の日のホームルームで、生徒へのはなむけの言葉として歌ったことも覚えています。それは次のような歌詞でした。

はるかなものへの憧れを

はるかなものへの憧れを あなたは忘れないで 育ててください

どんなときも それはあなたの 希望になる

遠い国 遠い昔 はるかな未来 広い空

あなたはまだ人生を歩みはじめたばかり

はるかなものへの憧れを あなたは忘れないで 育ててください

どんなときも それはあなたの 希望になる

つらい時 楽しい日々 忘れられないあの思い出

すべての先に新しくきっと何かが生まれる

この曲を心に蘇らせつつ、「あこがれを手放すとき」を再読し、さらに他の文章も読んでいきました。その中で、とりわけ印象深かったのは、2010年1月29日に青山学院女子短期大学で行われた最終講義の内容でした。清水眞砂子さんは、学生たちに最後に一つのお願いをします。

今日は最後に、特に学生さんにお願いしたいことがあります。この人に出会えたから自暴自棄にならずにすんだと、そう思われるひとりにいつの日かなってほしい。この人に会ったから、この人に出会えたから生きられたという、そういうひとりになってほしいということです。何とか食べていければ、社会的地位などというものはどうでもいいものです。あなたがいてくれてよかった、おかげで人間なんて、どうせ、と言わずにすんだという、もっと言えば、子どもの本がしてきたような仕事、そういう子どもの本の一冊に、皆さんおひとりおひとりがなってくれたら、と願っています。

この一節を読んで、何かが自分の中で変わったと感じました。そして、「先生」について語った次の言葉を思い出しました。

普通の先生は、よくしゃべる。

よい先生は、何かを説明しようとする。

優秀な先生は、教えたことを自分自身が模範となって示す。

そして偉大な先生は、出会う人の心に火を灯す。

ぼくの中で何かが変わったと思った瞬間は、ぼくの心に一つの火が灯った瞬間だったのでしょう。清水眞砂子という児童文学者は一人の偉大な教師でもあったのだとこの本を読んで改めて思いました。

2013.04.03

オオシマザクラの花びらの黒い点の正体

2013.04.03 Wednesday

裏の駐車場のオオシマザクラの花が満開となりました。写真にも無数の花の一つが写っていますが、花びらに黒い点がついているのがわかるでしょうか。自然観察ではこのような小さな印に目を向けることが大切です。これは何かのフンではないかと思って花の中をのぞいてみました。中には赤茶けた色をした小さなイモムシがいました。キリガ類の蛾の幼虫のようです。

オオシマザクラは葉柄についている赤い蜜腺から甘い蜜を出して虫を呼び寄せ受粉に一役買ってもらいます。受粉を助ける虫もいれば、花を食べる虫もいて、桜と虫との関わりもさまざまです。

今日のことば

散る花は数かぎりなしことごとく光をひきて谷にゆくかも

上田三四二

2013.04.02

生物農薬としての可能性を秘めたネコグモ

2013.04.02 Tuesday

裏道に生えているカシの木の葉の中に葉先が丸くなっているものが何枚かあることに気づきました。葉を伸ばしてみたところ、中からネコグモのオス(頭から生えている、触覚のような触肢の先端がふくらんでいて複雑な構造を持っていることからオスであることがわかります。赤丸参照。)が出てきました。

このクモは茶畑にもよく生息していて、チャノミドリヒメヨコバイなどの茶の害虫を食べてくれることが調査で明らかになっています。2001年には静岡県茶業試験場の研究員の方が「茶園におけるネコグモ、アサヒエビグモのチャノミドリヒメヨコバイ捕食率の推移」という論文も発表なさっています。不二農園のお茶が減農薬で生産できているのは、不二農園の方々の努力とともに、周囲の豊かな生態系の中にネコグモのような自然の生物農薬が豊富に生息しているからかもしれません。あのレイチェル・カーソンもクモが果たす生態系の中での役割の大きさを強調していました。クモのおかげで若葉が守られている樹木は、お茶の木も含めて決して少なくはないと思います。

今日のことば

学校は、授業の内容を生徒たちに学ばせるための場と思われているかもしれないが、学ぶ側からはそれは学校に来るきっかけの一つにすぎない。教えるのが上手ということであれば、やがてコンピュータを使ったティーチングマシンのほうが上手ということになっていくだろう。塾や予備校だって同じようになっていくと思う。でも、生徒はそれで満足するわけではない。そこには生身の、教えたいという願いをもった、自分自身の人生を生きてきた、先輩としての人間がいるのだ。生徒はたまたまであるかもしれないが、そこで出会った人生の先輩である教師の人間性そのものとつきあいたいのだ。授業や学活や部活で、教師はもっと自分を語ってほしいとみな願っている。どんなことに感動したのか、何に怒っているのか、若いころどうして教師になろうと思ったのか、等々、教師自身の人間性をそのまま出してほしい、そう強く願っている。そのことをぜひ忘れないでいてほしい。生徒たちは「人間」と出会うことを心から欲しているのだ。

汐見稔幸

2013.04.01

クサボケとウグイス 木瓜と夏目漱石

2013.04.01 Monday

牧草地のクサボケがしばらく前から咲き始めています。昨年は4月12日にフィールド日記でクサボケが咲き始めたことを書いていますから、サクラと同じように、今年は花の咲くのが早いようです。ちなみにクサボケもサクラもバラ科に属しています。

フィールド日記 2012.04.18 クサボケ ズアカシダカスミカメ

漱石に「木瓜咲くや漱石拙を守るべく」という句があり「才人群中只守拙(才人の群れの中にただ拙を守る)」という詩があります。器用に立ち回るより愚直に生きることをよしとした漱石の心をうかがわせる句であり詩です。大作家漱石もすばらしいですが、木瓜を愛し菫を好んだ漱石になぜか心ひかれるものを感じます。

画像をクリックすると3月28日に録画した動画が見られます。背後にウグイスの鳴き声がかすかに聞こえます。クサボケは12の県で絶滅危惧種か準絶滅危惧種に指定されています。

今日のことば

努力して努力する、それは真のよいものではない。努力を忘れて努力する、それが真のよいものである。

幸田露伴

2013.03.31

コナラの赤い新芽 ゴミに擬態するゴミグモ

2013.03.31 Saturday

「共生の森」に昨年高校1年生が植えたコナラの新芽が開き始めました。コナラの葉は開き始めた時には赤い色をしています。春の雑木林が全体に赤茶けて見えるのことがあるのはこのためです。早速ゴミグモがコナラの枝に巣を張っていました。ゴミに擬態しているゴミグモの姿が識別できるでしょうか。クモがいるということは、新芽を食べようとすでに虫が集まり始めているということです。

今日のことば

青春期の悩みにぶつかったおいの満男が質問した。

「人間は何のために生きてんのかなあ」

寅さんはこたえた。

「何て言うのかなあ、ほら『あー生まれてきて良かったなあ』って思うことが何べんかあるじゃない。そのために人間生きてんじゃねえのか」

「寅さんの伝言」(朝日新聞)より

2013.03.30

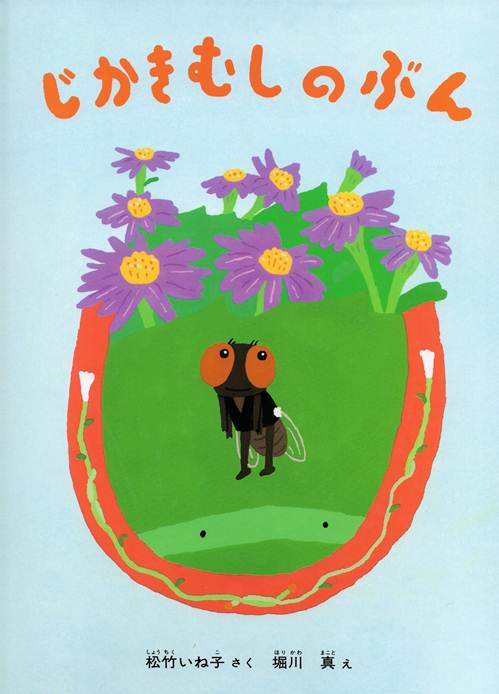

『じかきむしのぶん』 羽化したスイカズラハモグリバエ

2013.03.30 Saturday

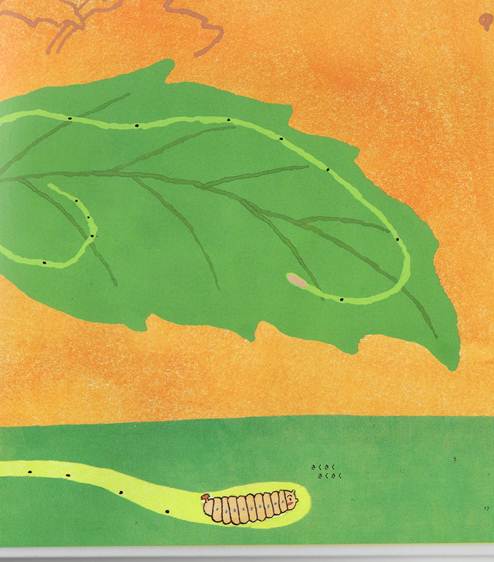

福音館書店から出ている『じかきむしのぶん』はいわゆる「絵かき虫」(潜孔虫)を主人公にした珍しい絵本です。きわめてシンプルな作りの本でありながら、ハモグリバエの幼虫が糞をしつつ進んでいく様子なども丁寧に描かれていて、児童への「絵かき虫」入門としての役割を果たし得る貴重な絵本となっています。このような絵本が出版されているのは世界でもあまり例のないことではないでしょうか。不二聖心にもたくさんの「じかきむし」(字書き虫)がいますが、その中の一つ、スイカズラハモグリバエが羽化しました。スイカズラという植物がなければ絶対に生きていけない生物です。生態系は、このような目に見えにくい、たくさんのつながりによって成り立っています。

今日のことば

わが国は世界でももっとも優れた多くの図鑑を出版している国と言ってもいい状況にある。それは植物、キノコ、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚、昆虫、エビ・カニ、貝類その他多くの生物群や岩石鉱物にわたり、現代の写真術を駆使した素晴らしいカラー写真によって印刷されている。

ヨーロッパ、アジアなどの外国の書店を覗いてみると、蝶、鳥、大型の甲虫、ランなど大型で美麗 な動植物の図鑑は多く置いてあるが、わが国で出版されている一般の関心がそれほど高いとは思えないクモ、ダニ、蛾、土壌動物、蘚苔類、海藻などの図鑑はほとんど見当たらない。このことは、日本におけるナチュラルヒストリーの広範囲な発展の下地が整っていることを示しているような気がする。

青木淳一