フィールド日記

2013.06.30

アラゲハンゴンソウの帯化 築山のシマヘビ

2013.06.30 Sunday

6月26日のフィールド日記で紹介したアラゲハンゴンソウの奇形は、「帯化(たいか)fasciation」と呼ばれる現象であることがわかりました。分裂組織の突然変異や遺伝的原因、細菌の感染などによる植物の奇形の一つです。日本では1949年には既に『植物畸形学』(藤田哲夫)という本が出版されており、その中で「帯化」についてもふれられています。

昨日の第1回学校説明会にいらした方の中に「先ほどヘビに出会いました。いいことがありそうです。」とおっしゃった方がいらっしゃいました。ヘビを縁起の良い生き物ととらえる考え方が日本には古くからあります。この民間信仰が真実であるかどうかを問うのは難しいことですし、野暮な行為でしょう。ただ、ヘビが生息できる環境は自然豊かな環境であり、そこではあらゆる生物が生き生きと暮らしていて良いことが起こりやすいことは間違いないでしょう。

今日のことば

高校3年生の短歌より

ふと気づく月日の流れその速さ やるべきことを今やらないと

揺れる本、揺れるつりかわ、揺れる首。人それぞれのガッタンゴトン

ゆふ2号真っ赤な車両カタコトと筑後の時がゆっくり流れる

どこにでも行く先々で根を張って育つ綿毛のようになりたい

2013.06.29

ムシバミコガネグモの威嚇行動

2013.06.29 Saturday

ムシバミコガネグモと思われるクモの生息を確認しました。静岡県で3例目となります。2例目も不二聖心で発見されました。

フィールド日記 2013.01.12 ムシバミコガネグモの生息を確認 静岡県で2例目

ムシバミコガネグモの生息を可能にする何かが不二聖心の自然環境の中に存在するようです。今日はムシバミコガネグモの威嚇行動も観察することがでました。画像をクリックするとクモが網を激しく揺さぶる様子を見ることができます。

今日のことば

クモは人間の味方である。クモがどのように害虫の天敵となっているかが各地の農業試験場で研究されてきたが、徳島農試のデータを掲げると次のようである。

水田におけるクモの生息数は、たとえば十月上旬では一〇アール当たり五万八千匹から九万九千匹。そして一日に捕食されるウンカ、ヨコバイ類は約十万匹から二十三万匹であったという。これは無防除およびメチルパラチオン二千倍を散布ていどの水田でのデータだが、驚くべき捕食数である。いまでは、クモを天敵として利用する研究が各地のクモ学者の間で進められている。

福島彬人

2013.06.28

コハクオナジマイマイが生息場所を拡大

2013.06.28 Friday

温暖化の影響によって生息域を北に広げている可能性があると言われるコハクオナジマイマイが不二聖心で発見されて数年が経ちました。これまではすすき野原でよく見かけていましたが、今年から隣のキャンプ場でも見られるようになりました。不二聖心の中でもゆっくりと生息場所を拡大している可能性があります。コハクオナジマイマイは今最も注目すべき蝸牛ではないかと思いますが、下記のURLをクリックすると国立科学博物館動物研究部の長谷川和範先生のコハクオナジマイマイの文章を読むことができます。

http://www.kahaku.go.jp/news/2009/mail_snail11/

今日のことば

高校3年生の短歌より

傘立てで首長くして出番待ち雨の日は君の晴れ舞台だね

努力こそが夢への扉あけるカギそのカギつかめ日々の努力で

大丈夫そう言いつつもつのる危機動き出そうか変えたいのなら

流れゆくあの白い雲を追いかけてきっと見えるはず明日への道が

2013.06.27

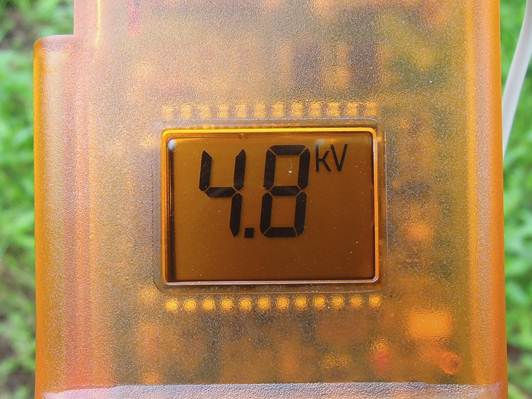

電気柵4800ボルトを記録 タケニグサの開花 ヤブヤンマの羽化

2013.06.27 Thursday

昨日は生徒の下校時間を早めなければならないほどの大雨が降りました。雨の日のあとで「共生の森」の電気柵の状態がどうなっているかが、気にかかり確認してみましたが、太陽光発電の機械から約100メートル離れたところでも4800ボルトの電圧を記録していました。

「共生の森」の周辺に生えているタケニグサの花が咲きました。開墾地に真っ先に生え、やがて姿を消すことも多いタケニグサですが、「共生の森」でも遷移の過程を観察することができそうです。地味な花ですが、これほど多くの種類の虫を呼び寄せる花も珍しいです。

ヤブヤンマは今日も2個体羽化していました。この三日間の記録をまとめておきます。

6月25日 2個体

6月26日 1個体

6月27日 2個体

今日のことば

ああここにおれの進むべき道があった! ようやく掘り当てた! こういう感投詞を心の底から叫び出される時、あなたがたは初めて心を安んずる事ができるのでしょう。

夏目漱石

2013.06.26

連日のヤブヤンマの羽化

2013.06.26 Wednesday

「共生の森」の隣の池で、昨日と今日の2日間にわたり、ヤブヤンマの羽化を確認しました。ヤブヤンマは、周辺が木立に覆われた、光のあまり射さない池に多く生息すると言われるトンボです。昨日は2個体、今日は1個体、羽化を確認しましたが、まわりには他にもヤゴの抜け殻がたくさんあり、ヤブヤンマは今、羽化のピークの時期を迎えているものと思われます。以前は、この池をもっと明るい池にしたらどうだろうかと考えたこともありましたが、そうしてしまうとヤブヤンマは生息できなくなってしまいます。暗い湿気の多い場所をあえて好む生き物がいる。このことは、たいへん示唆的な事実ように思います。

今日のことば

ヤブヤンマ ――名前は冴えないが、姿はとても美しいトンボである。特に、成熟した雄の青い目玉は、常夏の海を思わせるほど澄んでいる。体は大きいくせに木立に囲まれた小さな池が好きで、林ややぶの近くで一生を過ごすことから名前をつけられた。

杉村光俊

2013.06.26

白いネジバナと板状の茎を持つアラゲハンゴンソウを発見

2013.06.25 Tuesday

今日は中学3年生の国語の授業で「不二聖心の新しい博物学」という調べ学習を行いました。教科書に載っていた池内了の「新しい博物学の時代」の主題を踏まえて、一つの対象物を理科系と文科系の2つの視点から見つめる学習です。生徒は先ず関心のある動植物を校内で見つけて写真を撮ることから始めました。いくつかの貴重な発見が生徒によってなされましたが、その中に驚くべき発見がありました。一つは白いネジバナ、もう一つは板状の茎を持つアラゲハンゴンソウです。

今日のことば

愛宕山入る日の如くあかあかと燃し尽くさん残れる命

西田幾多郎

2013.06.24

朴の花はいかにして自家受粉を避けるか

2013.06.24 Monday

キャンプ場に朴の実が落ちていました。朴の花は、開花した日に雌しべの先端の柱頭が現れ受粉可能となりますが、雄しべから花粉は出ません。自家受粉は行われないのです。次の日になると雌しべの柱頭は閉じ、雄しべの花粉が出てきます。他家受粉を可能にするための見事な仕組みです。写真の実ができるためには、花から花へと飛び回る昆虫の活躍があったことは間違いありません。

今日のことば

人はかの樹木の地に生えている静けさを知っているであろうか。ことに時間を知らず年代を超越したような大きな古木の立っている姿の静けさを。自然界のもろもろの姿をおもう時、常に静けさを感ずる。なつかしい静寂を覚ゆる。中でも最も親しみ深いそれを感ずるのは樹木を見る時である。

若山牧水

2013.06.23

電気柵の今日の様子

モリアオガエルの卵にヤマトシリアゲ襲来 モリアオガエルにシマヘビ襲来

2013.06.23 Sunday

「共生の森」に電気柵を設置した3日が経ちました。今日確認したところではポールはすべてしっかり立っていました。今日は晴れ間ものぞきましたので、ソーラーパネルの充電も順調に進み、電圧は4700ボルトを記録しました。鹿が柵に触れても負傷することはありません。驚いて学習し、それ以降は柵に近づかなくなるという仕組みです。

「共生の森」の隣のキャンプ場の池では、モリアオガエルが産卵した卵を食べるためにヤマトシリアゲがやってきていました。交尾をしている個体も写っています。ヤマトシリアゲは、交尾の前にオスがメスにプレゼントをするという行為(求愛給餌)でも有名です。このオスはモリアオガエルの卵をプレゼントした気になっているのでしょうか。近くではシマヘビがモリアオガエルの親をねらっていました。親子ともども厳しい自然界を生き抜いていかなくてはなりません。

今日のことば

いつもどっしりと構え、凛とした姿で静岡県民を見守ってくれる富士山である。その気高さを、自分を律するよすがにしている同志は少なくないはずだ。日本人が畏敬と愛情と誇りを寄せる「宝」が、ようやく、世界に認められた。待ちに待った世界遺産登録の朗報である。日本人にとって古来から、山は神が降り立ち、仏が宿る場所だった。それでも誰もが「霊峰」と呼ぶ対象は限られる。山部赤人が「神さびて」とうたった万葉の時代から、人々の祈りを集めてきた。時の権力者が造営した壮大な社だけが信仰の証しではない。招福を願う庶民の気持ちは修験者を始祖とする「富士講」として共同体に根付き、県内や関東の各地に「わが町の富士山」富士塚が残された。信仰心が薄いといわれる現代人でも、初夢の縁起は富士に託す。(中略)登録をことほぐ県民の一人として、この身近な山と日本人の歴史に、あらためて思いをはせたい。そして、慎み深く共生してきた先人の知恵に倣いたい。「世界の宝」を後生につなぐ責を負った今だからこそ。

「大自在」(静岡新聞)より

2013.06.22

グレープフルーツとミカンハモグリガ

2013.06.22 Saturday

ついに富士山が世界遺産に登録されました。文化遺産としての登録とはなりましたが、文化と自然は深く結びついており、富士山麓の自然もいっそうの注目を集めるようになることが予想されます。富士山麓の自然のすばらしさの一つは、極寒の高地から比較的温暖な裾野までの生物の垂直分布の多様さにあり、富士山の裾野に位置する不二聖心では暖地性の動植物も数多く目にすることができます。

「共生の森」で採集したグレープフルーツの葉から「絵かき虫」のミカンハモグリガが羽化しました。柑橘類の多くは暖地性ですので、この蛾も暖地に多く生息します。ミカンの害虫として知られる蛾で、日本の他に、東南アジア、オーストラリア、南アフリカ、中東地域に生息しています。1993年にフロリダで発見された時には、研究者が世界中からミカンハモグリガを取り寄せ、DNA解析を試みることで侵入経路を明らかにしようとしたそうです。卵の直径は0.31ミリしかない小さな生き物ですが、その被害はミカン農家にとって死活問題となります。

今日のことば

富士が嶺(ね)の裾野の原のま広きは言(こと)に出しかねつただにゆきゆく

若山牧水

2013.06.20

「共生の森」に電気柵を設置 セボシジョウカイ

2013.06.20 Thursday

今日は「共生の森」の電気柵の工事を行いました。植樹した苗木の新芽を食べてしまう鹿との共生をいろいろと模索してきましたが、最終的に電気柵の設置が最も有効な手段だと考えざるをえませんでした。雨の一日となりましたが、NPO法人「土に還る木・森づくりの会」の方々の協力により見事な電気柵ができあがりました。ゲートの持ち手には早速、セボシジョウカイがやってきました。今後はソーラー光発電により、24時間電流が流れ続けることになります。

今日のことば

ある年の夏の終わり、楢の倒木の横を通り過ぎたとき、目の隅に何かがとまった。音を立てないようにゆっくりと向きをかえた。朽ちかけた木の襞に、ルリボシカミキリがすっとのっていた。嘘だと思えた。しかしその青は息がとまるほど美しかった。(中略)こんな鮮やかさがなぜこの世界に必要なのか。いや、おそらく私がすべきなのは、問いに答えることではなく、それを言祝ぐことなのかもしれない。

福岡伸一