フィールド日記

2013.03.19

希少種のフデリンドウの群生地を校内で発見 越冬したカナヘビにも出会う

2013.03.19 Tuesday

来年度の高校1年生の総合学習を担当する先生方と「共生の森」と間伐体験学習予定地を見に行きました。「共生の森」から間伐体験学習予定地へと移動する途中、すすき野原でフデリンドウの群生している場所を見つけました。一つ見つけただけでも心躍るフデリンドウがあちこちに生えている光景に本当に驚きました。これも冬に不二農園の方が草刈りをしてくださったおかげです。フデリンドウは奈良県で絶滅危惧Ⅱ類に、京都府で準絶滅危惧種に指定されています。すすき野原の終点近くにはカナヘビもいました。天敵に襲われた痕がしっぽの先に残るたくましいカナヘビでした。季節はますます春らしくなっていきます。

今日のことば

我が心深き底あり喜びも憂ひの波もとどかじと思ふ

かにかくに思ひし事の跡たえて唯春の日ぞ親しまれける

西田幾多郎

2013.03.18

スイカズラハモグリバエの幼虫が葉の中を食べ進む様子を撮影

2013.03.18 Monday

春を迎えて絵かき虫たちの動きも活発になってきました。東名高速沿いの道のスイカズラの葉にはスイカズラハモグリバエの食痕が目立っています。拡大すると幼虫がもぐっている様子がわかります。

動画では懸命に食べ進んでいる様子もわかります。小さな命の躍動です。食べ痕がカーブしているのは天敵に自分の位置を悟らせない工夫だという説がありますが、寄生蜂は目ざとく見つけて急所に針を刺します。命の躍動が命の危機を招くことも少なくないことでしょう。

今日のことば

抗議しなければならない時に沈黙してしまえば、自らを臆病者にしてしまう罪を犯すことになる。

エラ・ウィーラー・ウィルコックス

2013.03.17

三椏の花とビロウドツリアブと『どくとるマンボウ昆虫記』

2013.03.17 Sunday

第二牧草地へと向かう道の途中に三椏の木があります。咲き始めた黄色い花にビロウドツリアブが来ていました。三椏の花ほど春を迎えた喜びを感じさせてくれる花は少なく、ビロウドツリアブほど一年の時のめぐりを強く実感させる春の虫はありません。今この時しか味わえない不二の自然の風景を愛おしみたいものです。

今日のことば

幸か不幸か、それからほどなく私は腎臓病にかかった。かなり重いらしく半年間寝ていなければならなかった。腎臓病という病気は何にも食べられない。蛋白も塩気もいけないのだ。これは子供の身にとっては大変なことである。カレーライスの匂いのする日には涙がこぼれた。私の血の中には意地汚い血はあまり流れていなかったにもかかわらず、それから私はイジキタナクなった。みんなさすがに気の毒がって『昆虫図譜』の正篇を買ってくれた。

退屈さが私をいっそうその本に惹きつけた。私はくりかえしくりかえし、表紙がすりきれるまで『昆虫』をながめた。原色写真の形態をあらかた見覚えてしまった。名前もおぼえた。さらにラテン語の学名までをかなり暗記した。私はその横文字を読むことができなかったが、大人がよんでくれた。それで私は、クロアゲハはパピリオ・プロテノール・デメトリウスといい、カブトムシはアロミリナ・ディコトムスということを覚えた。それは何が何やらわからないだけにいっそう面白かった。学問というものだってみんな初めはそんなものだ。何が何やらわからないから人々はオヤオヤと思う。ところが、少したって少しわかったような気がするともう飽きてしまう。いつまでたっても何が何やらわからないと、これもやっばり飽きてしまう。永久に何が何やらわからないのが一番面白いことなのに。

何月か『昆虫図譜』と寝ていたおかげで、私は虫の名を覚えた。何かを覚えるということはそれほど大したことではない。それでも、ようやく起きられるようになって縁側まで出てみたとき、私はその効果を知った。もう春であった。その春の陽光の中に、一匹の虻が宙からつりさげられたようにじっと浮んでいた。綿毛のかたまりのような可愛らしい虻である。一目見て私にはその名称がわかった。ビロウドツリアブ。彼女とははじめて出会った筈だのに、私はずっと以前からの旧知のような気がした。むこうではそんなふうに思わなかったらしく、アッというまにどこかへ消えてしまった。しかし私にとっては、自分の住んでいる世界がいささかなりとも広くなったように感じられたのである。

『どくとるマンボウ昆虫記』(北杜夫)より

2013.03.16

サルの群れ発見 不二聖心の森は駿河湾の恋人

2013.03.16 Saturday

裏門のところにサルの群れがいました。芽生え始めた若草を盛んに食べている様子を観察しました。春の不二聖心でよく見られる光景です。動画の背後に聞えている雑音のような音は不二聖心の敷地の近くを流れる黄瀬川の音です。不二聖心の森には沢が流れていて、その沢の水は黄瀬川へと注ぎます。

そして黄瀬川は駿河湾に注ぎます。不二聖心の森は駿河湾の海につながっているのです。

今日のことば

わたしはほんとうに毎日黙想したい。たった五分でも十分でもいいからこの世のあくせくからのがれて神様のみ前に静かに考えたい……。忙しい現代人は宗教に対する熱心というよりは、むしろ現実生活の圧迫に対する反動として解脱を求めている。しかしかれを取り巻く強い刺激がつぎからつぎへとかれの注意を外界の何者かに強奪してゆく。休むひまがない。考える余裕がない。こうしたゆとりのない生活に引きづられてかれは感覚の世界にうずもれてゆく。そうして疲れはてて死んでいく。なぜ黙想することがこんなに難しいのだろう?

それは黙想するためにはまずギリシャの哲人の言った「現象の圧制」からわれら自分を解放して、注意の焦点を真理に集中しなければならないからである。わたしたちの注意は同時に二つの物に向うことができない。二兎を追う者は一兎をも得ず、感覚の追求と真理の直視とは両立しえない。二兎を追いかけてはいけない。

岩下壮一

2013.03.15

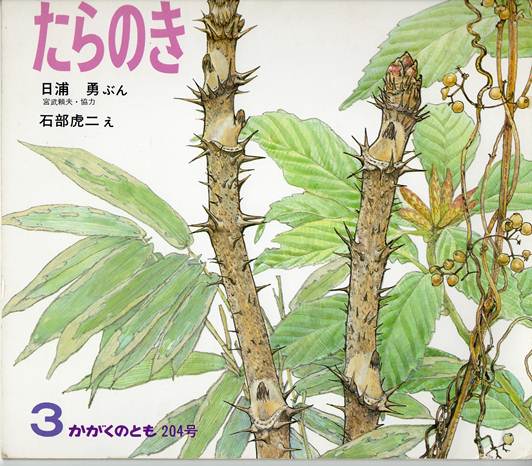

タラノキの新芽と傑作絵本『たらのき』(日浦勇)

2013.03.15 Friday

最近の寒暖の差の大きさは、しばしばジェットコースターにたとえられ、NHKのニュースでは天気予報の時にジェットコースターの映像まで流していました。今日は昨日とはうって変わって「暖」の日でした。その暖かい光に包まれて中学3年生は卒業しました。心に残る素晴らしい卒業式で一人一人の成長を改めて実感する喜びの一日となりました。

今朝の「共生の森」では、タラノキの新芽が順調に育っている姿が見られました。福音館書店から出ている「たらのき」(日浦勇)という素敵な絵本の中に次のように一節があります。

たらのきは、めをかじられても、ひとにつまれても、やられたら

したのめが、めをさまして、のびてゆきます。

はっぱをむしかじられても、しるをすわれても、みきにとんねるを

ほられても、つるくさにまきつかれても、つよくたえぬいていきのこります。

そしてたくさんのはなをつけそのみはとりにたべられてあちこちに

はこばれ、たねはふんにまじってじめんにおとされます。

そこで、めをだせるときをじっと待っているのです。

不二聖心の「共生の森」では、人間の力で整備された場所にたくさんのタラノキが芽を出しました。ようやく「めをだせるとき」が到来したわけです。タラノキの新芽の姿は、人間の力によって生物多様性は確実に維持され高まることを教えてくれているかのようです。

今日のことば

中学3年生の短歌より

三年間いろいろなことをやりきった後悔たくさん思い出たくさん

中三は元気いっぱいたのもしく心のタンスは優しさいっぱい

音楽堂の裏の階段登ったら何でもできるそんな気がした

大声で毎日笑う我々は消しゴム落として愉快な時代

すぐ帰ろうそう思うけどそうさせない毎日変わるいつもの放課後

言葉では表しきれないこの気持ち今一瞬にただありがとう

中学でみんなと過ごした3年間いつも楽しくて全てが思い出

ペン入れの季節外れなストラップでもはずさない小さな思い出

2013.03.14

タチツボスミレと夏目漱石

2013.03.14 Thursday

昨夜は警報が出ないのが不思議なぐらいの暴風雨に駿東地区も見舞われました。さぞや野の景色も荒れてしまっていることだろうと思いつつ出勤しましたが、裏の雑木林ではたくさんのタチツボスミレの花を見ることができました。中には水滴をまとって立っている花もありました。漱石は「菫ほどな小さき人に生れたし」という句を作りましたが、小ささの中に秘められた強さもなまなかなものではないという気がします。

今日のことば

駐車場近くの雑木林の斜面にたくさんのタチツボスミレが咲いています。万葉の時代から春の花として親しまれてきた菫は文学作品にも数多く登場してきました。近代の作品の中でとりわけ印象深いのは、夏目漱石の「菫ほどな小さき人に生れたし」の句です。司馬遼太郎は「漱石の人と生涯と作品が、この一句でわかるような気がする」と言いました。知の巨人は余人のあずかり知らぬ苦悩を抱いていたのでしょう。漱石は、可憐な菫の花に特別な輝きを見ていたのだと思います。

「不二の自然57(タチツボスミレ)」より

2013.03.13

ヤマガラの鳴き声の多様性

2013.03.13 Wednesday

北村薫に『盤上の敵』という素晴らしい作品があります。その最後のページに次のような一節があります。

わたしとあなたは、黒ずんだ土を踏み、そんな鬱蒼と茂る林の中を進んで行くのです。どこまで行っても、耳には追いかけるように渓流の音がついて来ます。水の響きを伴奏に、時々、高く澄んだ山雀(やまがら)の声が、ツツピー、ツツピーと聞こえて来ます。

この一節を読んでから、「ツツピー、ツツピー」というヤマガラの声を耳にするたびに『盤上の敵』という名作のことを思い出すようになりました。幸せなことに今の時期、不二聖心では毎日のようにこのヤマガラの声を耳にすることができます。

ヤマガラの鳴き声と言えば「ツツピー」だと思い込んでいたところ、この春、全く違ったヤマガラの声を聞くことができました。はじめは何の鳥かと思いましたが、専門家の方のご教示によってヤマガラの声であることがわかりました。どうぞ画像をクリックして、鳥の鳴き声の多様性を感じてみてください。

今日のことば

昨日の新聞から217 平成23年1月3日(月)

『盤上の敵』(北村薫 講談社文庫)を読む

―― 再生への祈りの物語 ――

冬休みに尊敬する作家・川上弘美の『大好きな本』(文春文庫)という書評集を読みました。その中に北村薫の『盤上の敵』というミステリーを評した次のような文章がありました。

個人的なことなのだが、ミステリーを読むのが怖い。なぜ怖いんですあんなに面白いものなのに、と問われれば、人が殺されるのが怖いのです、と、いつも答えている。

北村薫のミステリーでは人はめったに死にませんよ、とある時勧められて、読みはじめた。本格的な謎解きである。それなのに、本当にめったに人は死なない。日々の生にひそむ事件を、登場人物が理を以て解決してゆく。多く読むうちには殺人もあった。しかし怖さは感じなかった。なぜなんだろう。

つらつら考えながら最新作である本書を読み、驚いた。ミステリーの内容を明かしてはいけないからくわしく書かないが、北村作品には珍しく、深刻な殺人が据えられた物語なのである。それならばこの作品に限っては怖いのか。不思議なことだが、やはり怖くないのである。

「私は、推理小説に登場してくる探偵役を、決して好きではない。他人の秘事を、あれほどの執拗さであばきたてねばならないのか」

と言ったのは、司馬遼太郎である。なるほど、と思う。

つまるところ、わたしが怖いと感じるのは、本の中で起こる「事件と解決」そのものではない、のではないか。そうではなく、「事件と解決」という事象に対する、登場人物のあまりの迷いのなさ、それこそが「怖さ」の核なのではないか。

北村ミステリーの登場人物は、迷う。躊躇する。事件を解決しながらも、解決すること自体に、大いなるかなしみを感じている。そして今回の作品の中では、殺人というものを行う者もまた……。

怖くないミステリーなのだ。しかし、深い。深い湖のような、ミステリー。あっというどんでん返しのラストまで用意された本格ミステリー、その中でこれだけ人というものの不可思議さが描かれていることは、大いなる喜びであった。

比喩の力というのは恐ろしいものです。僕は「しかし、深い。深い湖のようなミステリー。」という表現に魅せられて、すぐに『盤上の敵』を購入しました。

読み始めて「あれ」と思いました。ミステリーには異例のことですが、作者の前書きが付いていたのです。次のような「前書き」です。

ここは購入する前に、読んでいただきたいのです。

『盤上の敵』は、まず、わたしを楽しませてくれた「ミステリのあるタイプ」に対しての御礼、お返しとして考えました。

最初の着想はそこにあるわけです。しかし、同時に物語を動かす人物が見えて来ると、そこに戦争が重なって来ました。縦には時間的に、横には今も世界の各地で、現在の日本では想像もできないような悲惨なことが行われています。そうすると、家庭内暴力を受ける弱者としての女性の姿も見えて来ました。理不尽な行為に傷つく者が、なぜいるのか。

そういう思いは、「こういうタイプのミステリ」に、決してふさわしいものではありません。功利的にいうなら、そこで舵を別の方向に取るべきでしょう。しかし、物語というのは作者ですら、自由に形を変えられるものではないのです。全て、必然から生まれるといっていいでしょう。

自然に、これは盤上の出来事というーーつまり、寓話という形を取ることになりました。ここにあるのは生きた人間のからみあいというよりは、白と黒との、打たれる者と打つ者との原始からある闘いの図式です。どうしようもない苛酷な運命や状況を描こうとした結果、この物語は、心を休めたいという方には、不向きなものとなりました。読んで、傷ついたというお便りをいただきました。女の方です。そういう方がいらっしゃるのは、とてもつらいことです。一方で、様々な方から思いがけないほど高い評価をいただくこともできました。

ノベルスは、より多くの方の目に触れる媒体です。読んでよかったという方が増えるのは嬉しい。しかし、逆のことは望みません。あらかじめ、お断りしておきたいのです。今、物語によって慰めを得たり、安らかな心を得たいという方には不向きですーー(北村薫)

この前書きは僕を戸惑わせました。『盤上の敵』は「怖くないミステリー」ではなかったのか、なぜ「怖くないミステリー」を読んだ読者が「傷ついた」と言って作者に手紙を寄越すのか、よく理解できませんでした。

今は、この疑問について僕なりの明確な答えを持っています。その答えについて書く前に本の内容の紹介をしましょう。物語は、猟銃の免許を取った瀬川章一郎という人物が早朝に鴨撃ちにでかけ交通事故を起こしてしまうところから始まります。

車の右で、ゴツンという音がした。同時に、自転車に乗った影が崩れ、地に沈んだ。

(中略)

闇に向かって流れ出しているのは、車内灯の光だ。そのせいで車の周囲は、深海に海中電灯を落としたように、ぼんやりと明るくなっている。

章一郎に、相手の顔が初めて見えた。

若い男だ。二十前後に見えた。唇は厚く、眼は細い。濃い眉が、はっきりとした逆八文字で、眉間のところに、眼と眉の作る四本の線が集まるような感じだ。その眼の鋭さに、いいようのない威圧感があった。

――怒っているのか。

章一郎が感じたのは、腹が落ち着かないような恐怖だった。近づいて来る男は背も高くないし、肩幅も広くはない。それなのに、上から大きな手で押し付けられたように気になる。

章一郎は仕事柄、重いものを持つのには慣れていた。人並みの力はあるつもりだ。だが、気の強い方ではない。子供のように逃げ出したくなった。自分は座っていて、あちらは立っている。そのせいで、気圧されるのだろうか。

男は、章一郎の服装を見た。友達にアドバイスを受けて整えた猟服である。

「釣りかあ?」

章一郎は、一瞬、相手が何をいったのか分からなかった。そして、自分の服装のせいだと分かった。「遊びのために急いで、引っかけたのか」と責められたような気がした。

「いや」

「何だよ」

「ちょっと、――その鴨を撃ちに」

こんなことは関係ないと思いながら、つい柔順に答えてしまった。

気のせいか、男の眉が、わずかに動いたような気がした。

男は、そのまま近寄って来た。殴り掛かられるような気がしたが、そんなこともなかった。

章一郎は、相手が普通に歩いているので、安心した。一言謝ればそれですむかも知れない。法律上はまずいことだろうが、先を急いでもいる。一万円も渡せば、ことは終わるかも知れない。それでは少ないだろうか。

――そこで、章一郎は「向こうから、こっちのライトが見えなかった筈はない」と思い当たった。どうして、左の路肩に寄るなり、しなかったのか。自転車のブレーキが壊れていたのか。

人によったら、逆に自転車の相手に「車を擦った」と詰め寄るところではないか。

男は、裾に泥のついたジーパンをはいていた。その左足を、章一郎の目の前で、いきなりくの字に曲げた。そして、荒く息をついた。口から白い煙が吐き出された。

「……膝」

男は、そういいながら、左手で膝を揉むようにした。上には黒いジャンパーをひっかけていたが、手袋はしていなかった。

「膝を?」

章一郎が、「――痛めたのか」といいかけた時に、男は当たり前のように後部座席のドアを開いていた。ぞくりとした。

「――あの?」

男は、間髪を入れず、いった。

「警察、行こう」

そう聞いて、章一郎は安心した。得体の知れぬ相手だが、自分から「警察」といい出すのなら心配ないだろう。怪我も大したことはなさそうだ。後で面倒が起きないように、病院にも行かせた方がいいのかも知れない。その辺のことは、警察でアドバイスしてくれるだろう。

「自転車は?」

「置いてきゃいい」

(中略)

章一郎は、男に言われた通り、車を元の道に返した。「わずか十分ほど前には、何の心配もなく、ここを来たのに」と思う。それこそ、思い掛けぬ銃弾を受けた鴨のようだ。

陸橋から大分離れた、闇の一段と濃い辺りで、突然、男がいった。

「停めてくれよ」

「え?」

「気持ち悪い」

小刻みに一、二度、振り返って見ると、男は顔を伏せている。口を押さえているようだ。後ろ頭の、ぼさぼさの髪の毛が立っていた。打ち所が悪かったのか。今頃になって吐き気がして来たのか。

章一郎は、あわてて、車を土手に寄せて停めた。

サイドブレーキを引いて、振り返りかけた時だった。目の前を、ひゅっと何かが動いた。次の瞬間、じわっと細い蛇がまとわりついたような圧迫を感じた。あっと、指でつかむ。

電気のコードらしかった。

「な、なーー」

「何をする」というのも、言葉にならなかった。男は、緩慢とも思える動作で、ゆっくりそれを締めて行った。章一郎は、自然、シートに背を押し付けた形になる。拝むようにコードにかけた手には、さして力が入らない。突然、襲って来た今の状況が、章一郎には飲み込めなかった。ただ、喉を締め付ける紐の存在だけは現実だった。神経の作用によるものか、砂を撒いたような光が、閉じたり開いたりする目の前で点滅した。

「か、金なら、やっ」

――やる、といいかけて、語尾がつぶれた。金が目当てなのだろう。車を取られてもいい。何とか逃げ出したかった。いつもなら、今頃はまだ、布団の中で寝ているのだ。どうして、こんなことが自分の身に起こるのか。信じられなかった。

章一郎は、そこで、あっと思った。

――ここで死ぬのか。

いつかは来る筈の時だ。だが、どうして、それが今なのか。そんな馬鹿な、と思うと、章一郎の眼に突然、涙が溢れた。

このあと章一郎は、信じがたいような無惨な殺され方をします。第一部を読んだだけで、これは紛れもなく怖い小説であることがわかります。今回ばかりは川上弘美の感じ方に共感を覚えることができませんでした。確かにこれなら「傷ついた」という手紙を寄越す読者もいるだろうと納得しました。『盤上の敵』は本当に恐ろしい小説です。そこには、作品の中の言葉を借りれば、「大きな悪意そのもの」が描かれています。ならばなぜ僕はこの本をみなさんにお薦めするのか。一つには世の中にある「悪」や「闇」に勇気を持って目を向け、その存在をはっきり認識したうえで、物事を考えることが大切だと考えるからです。もう一つは、解説者の光原百合さんが書いている通り、この小説の大きなテーマが「再生への祈り」であるからです。作中人物の再生だけでなく、世の中のあらゆる理不尽な悪に倒れた人々の再生を祈る物語です。『盤上の敵』は極めてリアルな物語でありながら、一つの寓話とも読める不思議な作品なのです。

文庫の最後に載っている光原百合の解説はすばらしいと思いました。特に最後の五行には心からの共感を覚えました。その部分を引用して「昨日の新聞から217」を終わりたいと思います。

解説者としても、これから読む読者が傷つく可能性を否定することはできない。私自身、この小説に登場する底知れぬ闇に対して感じた恐怖を、いまだに忘れられない。だが未読の方には、できることならその心構えをしたうえで、やはりこの小説を読んでほしいと思う。

私にとつては生涯忘れ得ぬ傑作だから。

再生への祈りを共に祈ることができて、よかったと思っているからーー。

2013.03.12

すすき野原のヨモギの若草

2013.03.12 Tuesday

すすき野原の地面からたくさんのヨモギの若草が生え出てきました。不二農園の方がきれいに草刈りをしてくださったおかげで、ヨモギも気持ちよく太陽の光を浴びていました。人間の手が適度に入ることで春の植物相は本当に豊かになります。

草刈りの様子は下のURLをクリックすると見られます。

フィールド日記 2012.12.06 メジロの亡き骸 不二聖心のすすき野原が希少種の宝庫である理由

今日のことば

中学3年生の短歌より

家庭科で調理実習やった後気づくと両手は母親のにおい

茶畑をトコトコ歩く雉を見て体育の疲れ吹き飛んでいく

嘘だった地球滅亡しなかった余計な心配しなきゃ良かった

探そうよオンリー1の私達いつかかならず見つかるはずだ

入学し親元はなれ過ごす日々さびしくないよ恋しいけれど

あと少しこの教室にいれるのもこのクラスで過ごすのも

ラインとかツイッターとかスマホとかついていけない今の世の中

前を向き歩き続けた三年間泣いて笑って花になれたよ

2013.03.11

キクイムシとの出会いと船上での貴重な調査経験の記録

2013.03.11 Monday

3月7日に第2牧草地の池で、この春初めて甲虫を採集しました。農学博士の平井剛夫先生に同定を依頼したところ、キクイムシの一種であるとのご教示をいただきました。キクイムシということは、牧草地の周辺の林から池に飛来してきたと考えられるでしょう。

3ミリ程度しかない小さな虫の移動能力に驚き平井先生に次のような内容のメールを送りました。

牧草地の両側はヒノキ林ですから、そこから飛来したものと思われます。風で飛ばされたのかもしれません。いずれにしても小さな虫の移動能力に驚きます。

このメールへの平井先生の返信を以下に引用します。

小さな虫の移動能力は、その行動が飛翔という自力によるものではなく、多くは風に飛ばされて起こる結果いかんなのですが、たどり着いてなお元気で生き抜いてゆくというたくましさにあると思います。20年も前、現役の頃、気象庁の観測船に乗って東シナ海で海を渡るイネの害虫のウンカ類の調査をおこなったことがあります。マストにくくりつけた直径1メートルの網3つに入る虫を2時間おきに回収するという調査でした。東シナ海で定点観測を行なっているあいだ、2週間続けました。

中国大陸から、海を渡るいろんな虫が、網に入ってきます。夜になると、観測船の灯りにも惹かれて船内に入ってきます。観測船で虫を採集するという楽しさも味わいましたが、こんなにして日本にやってくる虫たちのタフぶりを知りました。

移動能力に驚かれたというご感想で思い出したことを書いてみました。

平井先生のメールの内容に感動し、これを多くの方に読んでいただきたいと考え、先生の了解を得て掲載させていただきました。小さなキクイムシとの出会いが貴重な調査経験の記録との出会いにつながったことをたいへんうれしく思っています。

今日のことば

愛宕山入る日の如くあかあかと燃し尽くさん残れる命

西田幾多郎

2013.03.10

金色に輝くコガネコバチが水面を移動していました

2013.03.10 Sunday

第2牧草地の池で奇妙な光景を目にしました。水面を金色に輝く寄生蜂(コガネコバチの1種)が移動していたのです。3ミリ程度の小さなハチですが、画像を拡大すると産卵管がはっきりと見え、雌であることがわかります。水上の何かに産卵しようとしていた可能性があるわけです。動画のURLをクリックすると金色に輝く様子が一瞬ですが見られます。水面をハチが移動する例は珍しく、この観察例は日本で初めての記録かもしれません。

今日のことば

正しい信仰が必要だ。どんな信仰でもいいというわけじゃない。それから、いつもへりくだっていなきゃいけない。つつしんで宇宙の創造主の御業の一部を拝見させていただく気持ちで、実験をしなければならない。つまり、私たち科学者が実験室で実験しているのと、修道士が修道院で祈っているのと同じなのだ。実験は祈りだよ。

永井隆