フィールド日記

2020.03.17

キクラゲ

ススキ野原のカエデの木にキクラゲが出ていました。食材としておなじみのきのこですが、野生では春から秋にかけて広葉樹上に生じるきのこです。スーパー等できくらげとして売られているものには近縁種のアラゲキクラゲも含まれています。キクラゲはアラゲキクラゲに比べ毛が少なく、より透明感があります。

2020.03.13

ホソバオキナゴケ

校内のヒノキ林でホソバオキナゴケが見られます。乾燥してもあまり見た目が変わらずに美しいため、苔庭や盆栽に利用される代表的な種です。自然状態では写真のようにスギやヒノキなどの針葉樹の根元によく見られます。見た目がよく似ている近縁な種にアラハシラガゴケがあり、園芸用途では区別されていない場合もあります。

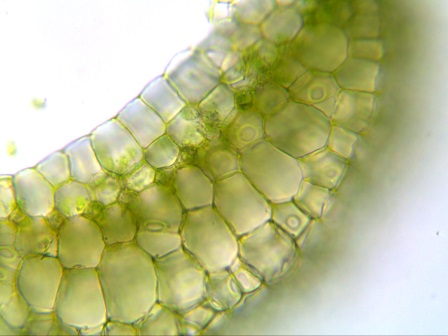

下は葉の基部に近い部分の横断面の顕微鏡写真です。葉緑体を含む小さめの細胞をはさんで大きめの透明な細胞の層があります。この透明細胞層が、アラハシラガゴケでは2~4層であるのに対し、ホソバオキナゴケでは厚いところで5~8層あるのが特徴です。

2020.03.10

ナツトウダイ

お茶畑の近くのクヌギ林でナツトウダイが咲いています。名前にナツとついていますが、春先に近縁種の中で最も早く咲きます。

花は雄花と雌花で成熟する時期がずれていて、先に雌花が成熟し、次に雄花が成熟します。写真は雄花期で、黄色い花粉が出ています。三日月形のものは腺体と呼ばれ、蜜を分泌し、虫などを誘っています。

2020.03.06

オニシバリ

ヒノキ林の林縁でオニシバリが咲いていました。和名のオニシバリは、樹皮が強靭で、鬼も縛れるほどという意味です。

ジンチョウゲのなかまで、花の形はよく似ています。しかし、香りは弱く、近づくと微かに匂う程度です。

2020.03.03

フキ

裏の駐車場付近でフキが咲いていました。春に葉よりも先に花芽が顔を出し、これをフキノトウと呼び食用にします。数年前までは駐車場や体育館周辺に群落を見かけましたが、最近は少なくなったように思います。

フキは雄株と雌株に分かれていますが、やや複雑です。雌株の花はほとんどが雌花ですが、雄株の花は両性花で雄しべと雌しべがあります。しかし、この両性花の雌しべに花粉がついても種子ができることはありません。写真は雄株の両性花ですが、花粉が見られません。野生のフキには3倍体と呼ばれる正常な花粉をつくらないものがあり、この個体は3倍体と思われます。

2020.02.28

オオイヌノフグリ

キャンプ場でオオイヌノフグリが咲いていました。ヨーロッパ原産の帰化植物で、空き地や道端でよく見られます。和名は在来種のイヌノフグリよりも大型という意味と思われます。ちなみに、在来種のイヌノフグリは環境省のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されており、あまり目にする機会ありません。

花は日中開きますが、夕方には閉じてしまいます。このとき、2本のおしべも折りたたまれ、中心のめしべにくっつき受粉します。これは日中に虫などによってうまく花粉が運ばれなかった場合でも確実に受粉をする工夫と考えられます。

2020.02.25

アセビ

キャンパスに植栽されているアセビが咲いています。漢字で馬酔木と書き、有毒植物で馬が食べると中毒で酔ったようになるという意味です。本種は花が赤みを帯びた園芸品種で、ベニバナアセビと呼ばれています。アセビはやや乾燥した山地に自生するとともに、公園や庭に植えられることも多い樹木です。それほど強い香りではないですが、近づくと良い匂いがします。

2020.02.21

ハシゴシダ

聖心坂の途中の林内でハシゴシダを見つけました。羽片が中軸に対して直角に出る様子をはしごに見立てて梯子羊歯(ハシゴシダ)と呼ばれています。たしかに葉の基部から中ほどのまでの羽片は直角についていますが、上部の羽片はやや上向きの角度でついています。

2020.02.18

ホラシノブ

聖心坂の途中の崖地にホラシノブが見られます。和名のホラシノブ(洞忍)は洞窟の近くで見られることが由来のようですが、一般に日当たりのよい崖地や石垣で普通に見られます。冬には写真のように紅葉することもあります。

胞子のう群は裂片の縁につき、半円形の包膜に包まれています。

2020.02.16

2月の野鳥の調査

日本野鳥の会東富士副代表の滝道雄先生が2月の不二聖心の野鳥について調査をしてくださいました。調査の報告書が届きましたので、掲載いたします。

2020年2月度の調査で確認された野鳥は下記の通りです。