フィールド日記

2011.05.07

八十八夜を過ぎたお茶畑とカルガモ

平成23年5月7日 土曜日

今日は終日曇り空で肌寒さを感じる一日でした。それでも不二聖心では、ツバメが飛び、ヤマガラが鳴き、

モリアオガエルがあの独特の声を草陰で響かせるなど、生き物たちの活発な動きを見聞きすることができました。

八十八夜も過ぎてお茶畑は若葉が萌えいで、一年中で最も美しい季節を迎えています。

曇天の下でもその色の鮮やかさは際立っていました。

ここのところプールサイドに一羽だけカルガモがいるのをよく見かけます。いつもプールサイドのほぼ同じ

位置でじっとしています。カルガモというと親子で移動する、可愛らしい姿をテレビなどでよく目にしています

ので、一羽だけのカルガモはいっそう寂 しげな様子に見えてしまいます。

2011.05.06

エゴノキとエゴツルクビオトシブミ

平成23年5月6日 金曜日

今日も不二聖心はとても良いお天気でした。少し汗ばむほどの陽気でしたが、木陰はひんやりとしていました。枝を横に広げる樹形の場合には木陰の面積も広くなりますが、その種の樹木の一つにエゴノキがあります。

今日はエゴノキの若葉の上でエゴツルクビオトシブミが揺りかご作りに励んでいました。長い首を器用に動かして葉を切り取り、その切り取った葉を巻き上げて 揺りかごを作ります。巻き上げた葉の中には卵が産み付けられてあり、卵から孵った幼虫はその葉を食べて育ちます。つまり揺りかごは幼虫にとって部屋であり 食べ物でもあるわけです。何と効率的な自然界の仕組みかと思います。

オトシブミの名前の由来は、巻き上げた葉が手紙(ふみ)のように見え、オトシブミは最後に揺りかごを地上に切り落とすため、「落とし文(オトシブミ)」と 名付けられました。ところがオトシブミの中には、巻き上げた葉を落とす種類とぶらさげたままにしておく種類があります。エゴツルクビオトシブミは後者です ので、落とさないけどオトシブミということになります。

2011.05.05

ハナイカダとアリ

平成23年5月5日 木曜日

先週からハナイカダの花が咲き始めました。ハナイカダは、葉の上に花がつく、極めて珍しい植物です。

花の蜜を求めて既に3種類のアリがハナイカダを訪れるのを確認しました。この小さな花がどれだけの命を

養っているのか、調べてみる価値がありそうです。

ハナイカダにはママコナやアズキナやイボナなどの別名があります。「ナ」は漢字で表記すると「菜」となり、

その葉が好んで食用とされていたことから付けら れた名前であろうと前川文夫博士は述べています。

蕾の時期の若葉が最もおいしいということですから、来年はぜひ食べてみたいと思います。

2011.05.04

アミガサタケとモリアオガエル

平成23年5月4日 水曜日

久しぶりに中学校校舎の中庭のアミガサタケの様子を観察しました。アミガサタケは「春の使者」と言われ、

ヨーロッパでは好んで食用にされるキノコで す。不二聖心では毎年、中庭のイロハモミジの木の周囲に生えます。

今日のアミガサタケはすっかり老菌となってしまい、春が終わったことを告げているようで した。

校内の2か所の池でモリアオガエルの産卵を確認しました。まだ産みたてのようで手で触れるとふ わふわとした感触が伝わってきました。こちらはさしずめ「夏の使者」といったところでしょうか。残念ながら親ガエルの姿は確認できませんでした。近くに天 敵のシマヘビが這い回っていましたので、巧みに姿を隠していたのかもしれません。

「春の使者」を送り、「夏の使者」を迎える。そんな思いにさせる今日の不二の自然でした。

2011.05.03

カキドオシとムラサキケマン

平成23年5月3日 火曜日

5月に入り、不二聖心で見られる花の数もますます増えてきました。

下の写真は、シソ科のカキドオシです。花は唇形花で、下唇にあたる部分の模様が蜜のありかを示す目印となり、長く伸びた部分が蜜によって招き寄せられた虫 の着陸場となっています。蜜を求める虫にとっては理想的な花の構造ですが、迂闊に近づくと予想外の出来事が待っています。実は、この写真の花の裏にはハナ グモが

潜んでいるのです。

迂闊に近づけない花は他にもあります。下の写真はカキドオシのすぐ近くに咲いているケシ科の

ムラサキケマンです。ケシ科の植物の多くは毒性を持っています。ムラサキケマンも例外ではなく、

誤食すると嘔吐などの症状を引き起こします。反芻動物の場合 には重症化するようで、

不二聖心で昔飼っていた牛の中にもムラサキケマンに苦しめられた牛がいたかもしれません。

2011.05.02

ヒゲナガルリマルノミハムシとゼンマイハバチ

平成23年5月2日 月曜日

不二聖心の森は若葉の季節を迎えています。

植物の生命力あふれる若葉の季節ですが、実はこの季節は植物にとって受難の季節でもあります。柔らかい若葉を好んで食べる生き物が自然界にはたくさんいる からです。たとえば甲虫目の中には、「葉を食べる虫」ハムシが約780種、日本だけで存在し、その多くは若葉の季節に現れます。下の写真はその一例で、ヒ ゲナガルリマルノミハムシです。オオバコの葉を好んで食べます。雑木林で見つけました。

もちろん若葉を食べるのは、甲虫だけではありません。下の写真はゼンマイの若葉ですが、食痕が はっきりと

見てとれます。食べたのはゼンマイハバチの幼虫で姿は見えませんが葉の裏に潜んでいます。

ゼンマイハバチはゼンマイの若葉をすべて食べつくしま す。そうするとハバチの幼虫に襲われたゼンマイは、

もう一度、一から成長を始めます。ところが若葉を茂らせる時期になると、親になったハバチがまた卵を産み

付け、若葉は再び食い尽くされてしまいます。最初にゼンマイハバチの襲撃を免れたゼンマイは順調に成長を

続け、一度襲われたゼンマイは二度にわたって襲 撃を受けるということです。この不運なゼンマイと容赦ない

ゼンマイハバチの関係は、最大で2億年以上続いている可能性があります。

2011.05.01

クリメコブズイフシとマンジュウホコリ

平成23年5月1日 日曜日

今年も栗畑のクリの木の若葉に赤いふくらみが目立つ季節となりました。一見したところ、植物の組織の一部

のように見えますが、このふくらみはクリタマバチ の虫こぶ(幼虫の部屋)で、この部屋自体はクリメコブズイフシと呼ばれます。クリタマバチは1940年頃に中国から日本に入ってきた栗の害虫です。

虫こぶ のできる仕組みについてはまだよくわからないことも多いのですが、若葉が育つ力をうまく利用して

虫こぶがふくらんでいく様子を見ていると自然界の神秘を感 じます。

一見しただけでは何かよくわからないものをもう一つ見つけました。変形菌のマンジュウホコリで す。中身は、最初はカスタードクリームのようなペースト状ですが、やがて黒くなってこしあんのようになります。

以前に不二聖心の森の中でマンジュウホコリ を割ってみたことがありますが、白い皮から黒いあんこのようなものが出てきたときには、まさに「マンジュウ」だと思いました。

2011.04.30

キジとニガイチゴ

平成23年4月30日 土曜日

不二聖心では、ゆっくりと移動しながら餌を探すキジの姿をよく目にしますが、意外に敏感で人が近づくと

すぐに逃げてしまうためになかなか写真に撮ることが できません。しかし、今日は珍しく悠然と石の上に

たたずむ姿をカメラに収めることができました。「ケーン、ケーン」と擬音語で表現されることの多い

鳴き声も何度も耳にし、新緑の森に響き渡る力強い声を味わうことができました。

キジがよく歩いている道の脇には、ニガイチゴの花が咲いていました。昨年はほとんど花をつけ ず、

どうしたのかと心配しましたが、今年はたくんの白い花が咲きました。写真を撮っている間に、

コマルハナバチやセダカコガラシアブが近くを飛び回り、一 匹の小さなアリが花の中に入っていきました。

さまざまな昆虫がニガイチゴの受粉を助け、やがてこの木はたくさんの赤い実をつけることになります。

2011.04.29

父の日参観日とニョイスミレ

平成23年4月29日 金曜日

今日は「父の日参観日」で、シスター山下まち子による「聖心女子学院のルーツを探る」という講演が

ありました。シスターは、創立者の心の中には「創造主で ある神をたたえる若者を世界の果てに至るまで

育てていきたい」という思いがあったことを確認なさった上で、さまざまな資料と貴重な写真を通して

聖心女子学 院の教育の根本を丁寧にお話してくださいました。シスターのお話をうかがった私たちは、

「子どもたちの教育を通して世の中に神の聖心を花開かせていきた い」という思いを新たにしました。

早春の頃から不二聖心を彩ったタチツボスミレもようやく盛りを過ぎ、春はもうすぐ終わりを迎えようとして

います。スミレ色という言葉があることからもわかるようにスミレというと私たちは自然に紫色を思い浮かべ

ます。しかし、スミレは紫色のものばかりではありません。不二聖心の野には、今ごろから白いスミレが数多く

咲き始めます。こちらもタチツボスミレなどに負けず劣らず、可憐で美しいスミレで、

名前をニョイスミレと言います。

2011.04.28

東日本大震災の募金活動とホウセンカヒゲナガアブラムシ

平成23年4月28日 木曜日

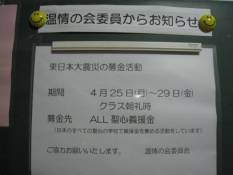

温情の会委員会が中心となって行っている東日本大震災の募金活動が今日で4日目を迎えました。

仲間の協力でずっしりと重くなった募金箱を抱えて喜ぶ 温情委員の姿が教室では見られています。

募金とともに節電の呼びかけも温情の会委員会から積極的になされ、生徒の意識も高まってきました。

裏の駐車場から校舎までの道に生えているサルトリイバラの木にホウセンカヒゲナガアブラムシがついている

のを見つけました。アブラムシには寄主特異性(特定の植物につく性質)があり、このアブラムシは

山地に自生するサルトリイバラに多く寄生すると 言われています。もうすぐここにはアブラムシの天敵である

テントウムシがやってくることでしょう。アブラムシは対抗するすべを持っていませんが、代わりにアリが天敵を退けてくれます。アリは褒美としてアブラムシから甘い蜜をもらいますが、糖分が十分に足りていて

タンパク質が不足している時にはアリはアブラ ムシを食べてしまいます。

「食う食われる」の関係の微妙なバランスによりアブラムシの数は一定に保たれ、サルトリイバラの木は枯れることなく生き続けます。やがて、瑠璃色の模様が 美しいルリタテハがサルトリイバラの葉に卵を産みに

やってくることでしょう。ササグモが子育ての場としてサルトリイバラの葉を利用するかもしれません。

アブラムシをじっと見つめるだけで生態系のイメージは無限に広がっていきます。